- Accueil

- > Les Annales

- > n° 11

- > La « mystique de la paresse ». Stopper le travail, se divertir et se politiser sous le Front populaire (juin 1936 à avril 1938)

La « mystique de la paresse ». Stopper le travail, se divertir et se politiser sous le Front populaire (juin 1936 à avril 1938)

Par Geoffroy Poitou

Publication en ligne le 16 juillet 2025

Résumé

The advent of the Front Populaire was perceived by some French employers as traumatic. The enduring images of the period from June 1936 to April 1938 are of a carefree France, with workers taking to the countryside on tandem bikes. Beyond these representations, a whole range of social practices stemming from the working-class milieu (socialist, communist and trade-unionist) were put in place. At the same time, this short period of time saw a democratization of holiday practices among the working classes, particularly in 1937. This opening up of vacations and leisure activities to the working classes led to a reaction from employers and the bourgeoisie, who punctuated the period with a series of political conflicts designed to maintain class divisions and social privileges.

L’avènement du Front populaire fut perçu par une partie du patronat français comme un traumatisme. Les images qui perdurent de cette période allant de juin 1936 à avril 1938 sont celles d’une France insouciante, où les ouvriers s’en vont dans les campagnes en tandem. Au-delà de ces représentations, c’est tout un ensemble de pratiques sociales issues du milieu ouvrier (socialiste, communiste et syndicaliste) qui se met en place. Dans le même temps, ce court moment impulse une démocratisation des pratiques vacancières au sein des milieux populaires, notamment en 1937. Cette ouverture des vacances et loisirs aux classes populaires entraîne au-delà de l’image d’Épinal une réaction du patronat et de la bourgeoisie ponctuant cette période de nombreux conflits politiques afin de maintenir des divisions de classe et des privilèges sociaux.

Mots-Clés

Table des matières

Texte intégral

1Au sein d’un régime capitaliste, l’oisiveté se comprend comme une attitude non productive s’opposant à la notion de travail. Dans l’entre-deux-guerres, elle est décriée comme la mère de tous les maux, demeurant l’apanage de la bourgeoisie et d’une partie de la classe moyenne. Dans cette mesure, l’arrivée au pouvoir du Front populaire en juin 1936 est perçue par le patronat français et la droite comme une légitimation de la paresse.

2À la différence de la réduction du temps de travail et des conventions collectives, le droit aux congés payés ne figure pas dans le programme du Front populaire de 1934-1935 et ce droit existe déjà au sein de certaines professions et corps de la fonction publique. C’est une revendication qui part de la base du milieu ouvrier, appuyé par les syndicats en juin 1936. Les sorties au parc, à la guinguette ou au bal constituent les principales sources de distraction et de sociabilité des classes populaires. La victoire aux législative de 1936 représente enfin l’espoir d’appliquer des lois sociales offrant aux classes populaires un temps libre dédié aux loisirs.

3Il s’agit ici de se concentrer sur les actions menées à la base du mouvement ouvrier plutôt que sur l’action des gouvernements Blum qui a déjà fait l’objet de nombreuses études1. Entre juin 1936 et avril 1938, le développement des loisirs et d’un tourisme populaire demeure un processus lent. Il est intéressant d’analyser les initiatives mises en place par les organisations ouvrières, qui s’inscrivent dans une opposition entre travail et loisirs. De leurs actions découlent une représentation biaisée de la société qui occulte les conflits sociaux, notamment les actes menés par la droite et le patronat. Presse et cinéma déroulent les récits d’ouvriers partant en train ou à bicyclette vers des lieux jusque-là inaccessibles. On y décrit les activités auxquelles se livrent les classes populaires, jusqu’aux corps marqués par ce temps oisif. Une période d’insouciance où la société française s’adonne aux loisirs. Les traditions populaires se couplent à de nouvelles pratiques donnant à voir une nouvelle manière de concevoir un idéal de société où le loisir revêt un caractère social et politique.

La vitesse et la lenteur

Machinisme et corps ouvrier

4Les grèves de juin 1936 sont une critique de la domination des corps ouvriers par les machines. Déjà vers 1934, Simone Weil dénonçait le système technique et managérial mis en place dans les usines Renault à travers son ouvrage Réflexion sur les causes et de la liberté et l’oppression sociale2. Lors des occupations d’usines, la philosophe normalienne écrit dans la Revue prolétarienne du 10 juin 1936 : « Enfin on respire ! ». Le récit, ethnographique et journalistique, décrit les cadences infernales auxquelles sont astreints ouvriers et ouvrières : « Compter cinquante pièces… les placer une à une sur la machine, d’un côté, pas de l’autre… manier à chaque levier… ôter la pièce… en mettre une autre… encore une autre… compter encore ». Elle dénonce ainsi l’industrie française influencée par le fordisme et le taylorisme. L’arrêt des machines est présenté par les ouvriers grévistes comme un moment de joie venant rompre les liens de subordination aux contremaîtres et patrons3.

5Cette destruction des corps est dénoncée dans le film Les Temps modernes, qui sort dans les salles de cinéma françaises au printemps 1936 : un véritable succès. Des moutons se pressent dans l’enclos, serrés les uns contre les autres, tels les ouvriers se pointant à l’usine. Le monde n’est qu’industries et machines aux bruits incessants. Le patron est présenté comme un dictateur augmentant les cadences de ses salariés afin de d’optimiser les coûts. Par le comique, Charlie Chaplin dénonce l’avilissement de l’Homme par la machine et management moderne. À l’heure de la pause il continue à effectuer les gestes répétitifs de la chaîne, tels des spasmes.

6La volonté des ouvriers ou des salariés français n’est pourtant pas de se soustraire à la machine, mais plutôt d’en faire un outil qui allège le poids du travail. Pour les contemporains, l’expérience de la Grande-guerre a ceci de paradoxal qu’elle fut une louange d’un développement nécessaire des technologies, tout en étant une rupture dans la représentation que l’on pouvait se faire des techniques. Si à l’occasion des grèves de juin 1936, les ouvriers et salariés français stoppent les machines, ils reconnaissent en elles un véritable progrès. En janvier-février, quelques mois avant le mouvement social, l’Ami de la Nature rapporte que :

« notre technique, notre raisonnement nous ont permis de dominer cette nature, d’en discipliner les forces mauvaises. Les machines que nous avons créées sont nos esclaves, elles travaillent pour nous, diminuent notre peine, créent cette bienheureuse abondance qui ne sera jamais assez louée »4.

Le mythe d’une France au ralenti

7L’expérience du Front populaire est également perçue comme une France au ralenti. Cette image est en partie une construction de l’opposition de droite qui n’hésite pas à qualifier la politique du gouvernement Blum d’apologie de la paresse5. Mais on retrouve également, au sein de la gauche, un appel à reconsidérer son rapport au temps et la vitesse. Bien que cela reste une réflexion portée par une minorité.

8En novembre-décembre 1936, un article de l’Ami de la Nature, organe de l’Union touristique des Amis de la nature paraissant tous les deux mois, souligne que « libre, indépendant, d’une souplesse de mobilité, le tourisme à pied reste, et demeurera le meilleur des tourismes »6. Son rédacteur, René Faucheux, blâme la bicyclette qui empêche l’ouvrier de prendre son temps en admirant et en assimilant le paysage : « Nos sens n’ont pas évolué à la cadence du progrès ambulatoire ; ils sont toujours adaptés aux nombreux siècles où l’homme ne connaissait que la marche à pied comme moyen de déplacement »7. Mais il reconnaît aussi de nombreux avantage à l’usage de la bicyclette qui, pour les masses populaires est économique, demeure pratique, peu dangereuse et agréable pour la pratique du camping ou du tourisme à la condition de pas dépasser les 10km à l’heure. Il est à noter que le tandem qui devient un « mythe » du Front populaire, cache en partie la réalité sociale dans la mesure où il n’est pas à la portée de l’ensemble de la classe ouvrière8.

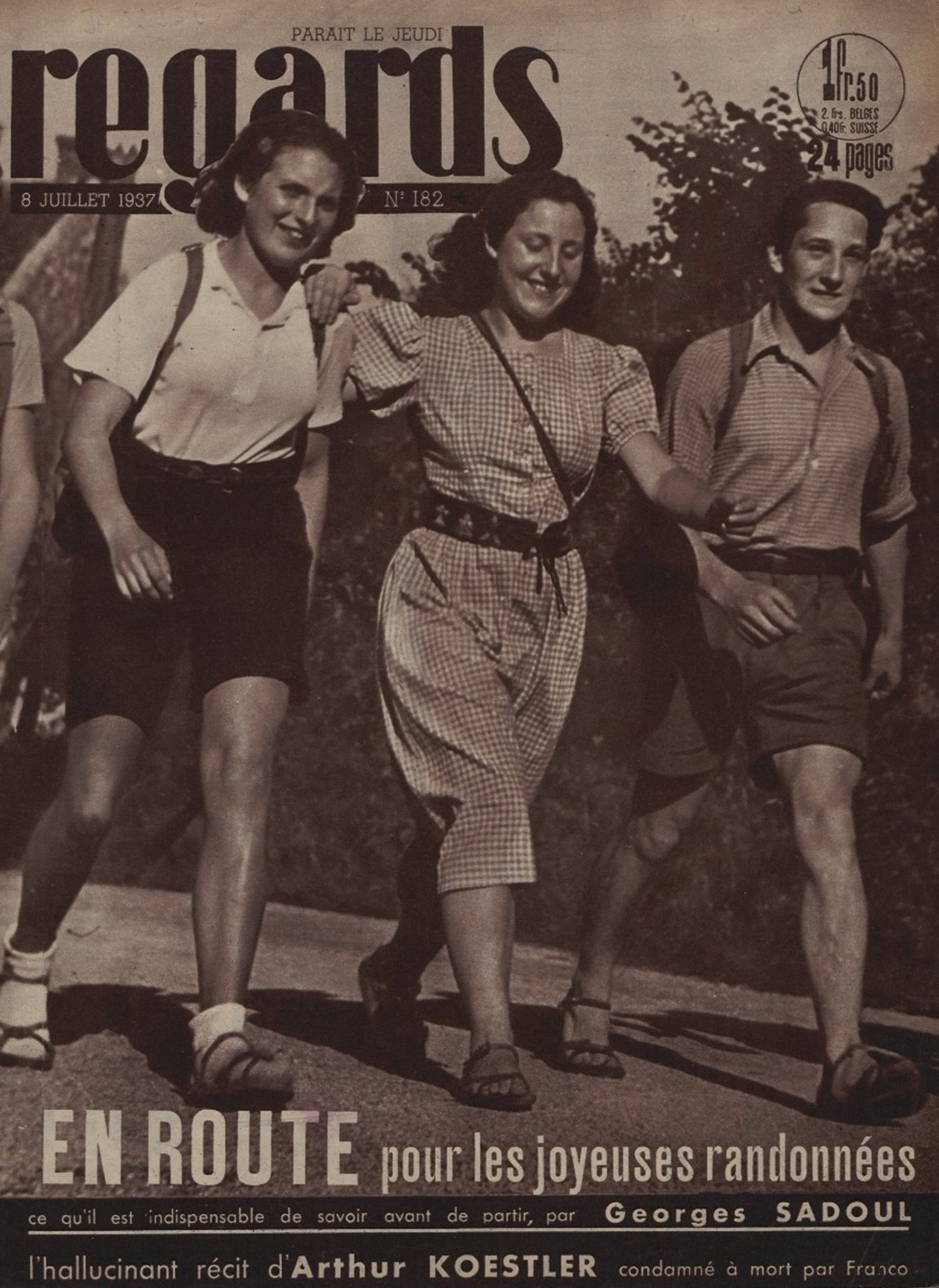

Fig. 1 : Regards, n. 182, 8 juillet 1937, p. 1, Bibliothèque nationale de France, Retronews (voir l’image au format original)

9Signe d’un changement des mentalités au tournant des années 1936-1937, le train devient un moyen de transport plus accessible, vers des espaces lointains. Les actualités Gaumont parlent fin août 1936 du train radio, en insistant sur cette « conception toute moderne dans sa recherche du confort et du plaisir »9. À « 120 à l’heure on rit on danse » : bien que cette possibilité demeure principalement réservée à la bourgeoisie et la classe moyenne, elle provoque des envies de voyage, une volonté d’imiter les plaisirs des nantis10. La gare devient un lieu de départ et de fuite vers de nouvelles destinations pour les familles ouvrières que le gouvernement du Front populaire accompagne par le biais des « Billets Lagrange » à prix réduits. En juin 1937, le journal Marianne indique que 600 000 travailleurs en avaient bénéficié durant l’été 1936 et ajoute : « tant d’entre eux n’avaient jamais vu la mer, jamais senti le souffle chaud du Midi ! La Côte d’Azur en été, les stations de montagne en hiver, ont connu une affluence sans précédent »11. À la veille des congés payés de 1937, cet article montrant des corps au teint halé souriants et élégants, s’adonnant aux plaisirs champêtres ou au camping, sont une véritable invitation au plaisir. S’il demeure hors de portée de nombreuses familles ouvrières, le train participe à cet imaginaire d’évasion.

Le temps du capital et le temps pour soi

Les 40 heures ! La construction d’un mythe

10La réduction du temps de travail est remise en cause dès les accords de Matignon des 7 et 8 juin 1938. Si le patronat s’incline dans un premier temps, il repart rapidement à l’offensive12. Son principal syndicat, la Confédération générale de production française (CGPF) se réorganise au sein de la Confédération générale du patronat français (CGPF). L’organisation de droite Ordre et bon sens, fondée par le journaliste Louis Forest et soutenue par une partie du patronat français, s’oppose violemment à la réduction du temps de travail dès la campagne des législatives à travers une série d’affiches annonçant la fin de l’industrie française, le malheur des ouvriers et l’effondrement du pays. L’une d’elle montre des bolcheviks cachés derrière le bouclier sur lequel est inscrit la semaine de 40 heures, suggérant ainsi que cette idée est importée de l’étranger pour déstabiliser la France. Le message accompagnant l’affiche est sans équivoque : « Une fois de plus trompé par l’Internationale le travailleur français se laissera-t-il prendre au mirage ? ». D’autres présentent l’ouvrier français, écrasé par le « poids » de cette loi sociale. Derrière le « mirage » d’un temps libéré, Ordre et bon sens se veut alarmiste. Moins de travail, c’est plus de charge, un prix de revient élevé, des ventes réduites, des impôts en moins.

Fig. 2 : © René Vincent, Semaine de 40 heures... Misère [Affiche], Paris, éd. Ordre et Bon sens, Bibliothèque nationale de France/Gallica (voir l’image au format original)

11Alors que les Français s’apprêtent à partir en vacances, à l’été 1937, le journal de la CGT Le Peuple, rapporte le conflit autour des 40 heures qui oppose les salariés au patronat de l’industrie hôtelière. Le journal syndicaliste va jusqu’à titrer le 22 juin 1937 « Les patrons de l’industrie hôtelière et restauratrice ont toujours violé les lois sociales », insistant sur les manquements du patronat hôtelier notamment en matière de salaire et de respect du droit syndical13. À l’inverse, on lit le 28 juin que le personnel s’étant impliqué dans l’obtention de nouveau droits est présenté par ce même patronat comme un agglomérat de sots révolutionnaires dont l’action va peser sur les salaires et amener à une hausse du chômage14. À la veille de l’Exposition internationale de 1937, le risque d’un mouvement social dans ce secteur économique qui incarne les loisirs et les vacances est patent.

12Derrière le mythe d’une France oisive, Le Peuple avance que la reconnaissance des congés payés et des 40 heures est l’objet de luttes qui vont au-delà des grèves de juin 1936. Les tenants d’un retour à l’ordre naturel confondent l’idéal du Front populaire avec une « mystique de la paresse » à laquelle le réactionnaire Joseph Barthelemy oppose la « mystique du travail ». Seule une attitude laborieuse peut adoucir le sort des ouvriers, égarés par des vendeurs d’utopies. En cela, les avancées sociales sont présentées par la presse de droite comme l’œuvre d’une poignée d’élus, au sein de la République bourgeoise et non du socialisme15. Une forme de ruissellement de la réussite d’une minorité. Le « problème des loisirs » doit être le fait de politiques lucides qui ne portent pas le discrédit sur une classe sociale particulière. Le travail doit être exalté afin que le loisir ne dégénère en paresse. Le journal ultra catholique et conservateur Le bien du peuple de Bourgogne va jusqu’à comparer la France du « Front popu » à la chute de l’Empire romain16.

Flâneries ouvrières et salariales

13Cette vision catastrophiste rompt avec la vision qu’ont les principaux acteurs de cette « révolution ». Le magazine communiste Regards fait l’éloge le 4 juin 1936 des ouvriers des usines Renault s’adonnant aux loisirs, tout en reconnaissant le sérieux de la lutte dans laquelle ils se sont engagés. Le journaliste parle des ouvriers se découvrant saxophonistes et accordéonistes, tandis que des couples dansent au son de la radio dans le grand hall des usines Renault :

« Je ne sais quoi admirer le plus, du sérieux, de la gravité magnifique de ces travailleurs qui savent qu’une grande partie est engagée, qui ont confiance en eux, […] de ce sérieux ou bien de la bonne humeur, de la joie qu’ils savent mettre dans cette grande affaire si sérieuse d’où dépend le pain de leur famille »17.

14L’image du Français dansant et chantant est emblématique de cette période. Le film La belle équipe de 1936 en fait son principal protagoniste, à travers la figure de Jeannot, interprété par Jean Gabin, ouvrier gagnant à la loterie nationale. Cette fortune acquise, il l’investit avec ses amis dans une bâtisse à l’abandon pour y ouvrir une guinguette, lieu de loisirs ouvriers. En cela, le personnage de Jean Gabin est l’incarnation de la classe populaire à laquelle le public ouvrier français peut s’identifier18. L’apothéose du film est la scène de Jeannot chantant au grand air au milieu de dizaines de personnes « quand on s’promène au bord de l’eau », véritable ode à l’oisiveté et critique joyeuse du travail qui ne rapporte pas, des propriétaires et des percepteurs, au profit du dimanche où l’on chôme :

« Du lundi jusqu'au sam'di,

Pour gagner des radis,

Quand on a fait sans entrain

Son boulot quotidien

Subi le propriétaire,

L'percepteur, la boulangère,

Et trimballé sa vie d'chien,

Le dimanch' viv'ment

On file à Nogent,

Alors brusquement

Tout paraît charmant ! ... » 19

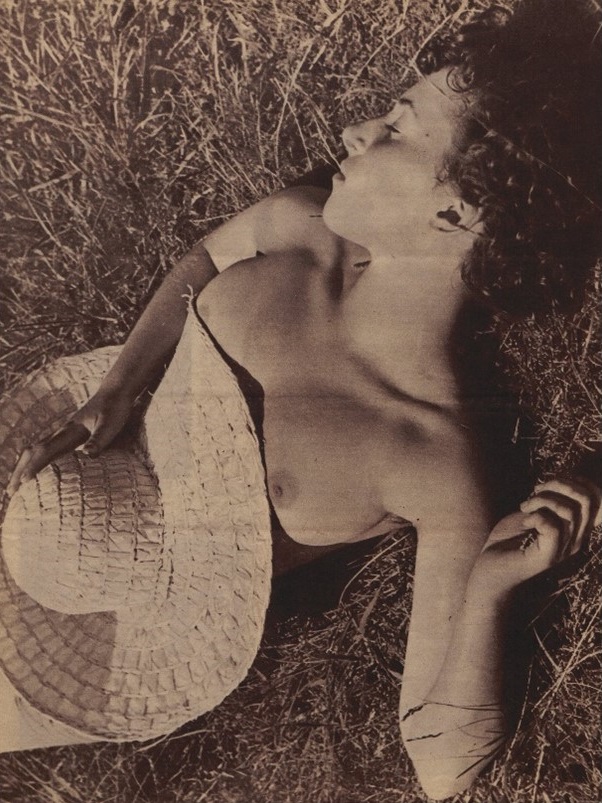

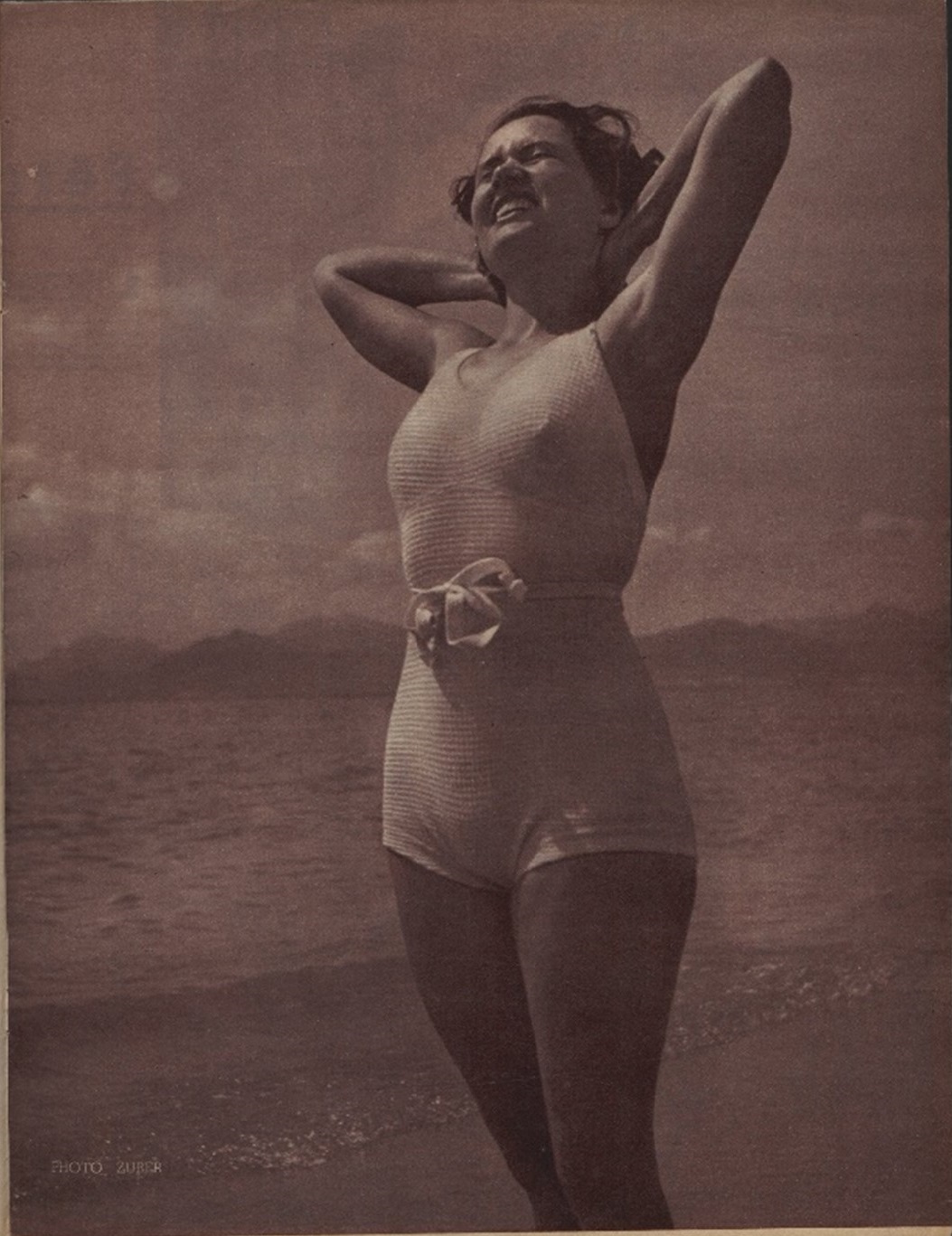

15Le corps devient à l’image de ce temps dévolu à l’oisiveté. Symbole d’un temps consacré aux loisirs, le bronzage devient un signe distinctif entre ceux qui partent et ceux qui restent à l’occasion des congés payés. Marque du travail agricole, il devient progressivement le signe d’un temps dédié au repos. Bien que des conflits entre locaux et estivants, liés à l’impudeur persistent dans l’entre-deux-guerres, un changement des mentalités s’opère dès la fin des années 1920 : on se dénude partiellement, on laisse apparaitre la peau20. Le maillot de bain, la robe de plage deviennent des vêtements indispensables. Regards donne à cet égard des conseils de couture qui permettent aux femmes de disposer de plusieurs maillots et ainsi éviter des dépenses onéreuses (ou excessives)21.

16Ces flâneries demeurent principalement masculines. La domination patriarcale demeure à travers une division sexuée des espaces22. Le temps des vacances ne doit pas faire oublier aux femmes le travail familial et ménager auxquels elles sont astreintes. Regards montre bien ce paradoxe à travers sa rubrique « La Femme-L’Enfant-Le Foyer » qui dispense des conseils beauté pour être décontractée et à la mode sur les plages, ainsi que des avis et recettes de cuisines23. En revanche, une plus grande mixité est remarquable dans le tourisme populaire, à travers l’action des associations et indépendants qui permettent lentement aux femmes d’accéder aux loisirs durant leur temps libre24.

Capitalisme, propriété et loisirs

Remise en cause de la propriété, appropriation des espaces : organiser les sociabilités ouvrières

17Pour la droite la plus radicale, à l’image du journal Gringoire, les grèves de juin 1936 relèvent d’un complot bolchevique visant à préparer la lutte des classes et remettre en cause le droit de propriété25. Dans le film Grèves d’occupations, les ouvriers moquent cette peur de la bourgeoisie en reproduisant la figure du bolchevik au couteau entre les dents, à l’occasion d’une manifestation carnavalesque26. Dans les usines Renault, les ouvriers rejouent la Révolution française, mettant en scène les « descendants des immigrés de Coblence » que l’on guillotine. Ils organisent les funérailles du Capital, dont le « cadavre » est jeté au fleuve. Derrière cette ambiance festive, la réalité est plus nuancée dans la mesure ou des casseurs de grève sont envoyés par la droite et le patronat pour déloger les ouvriers27. Dans la foulée des accords de Matignon du 6 juin 1936, le patronat, par l’intermédiaire de la Confédération générale de la production française (CGPF), demande au gouvernement Blum de débloquer la situation28. Malgré, cela, de nombreux patrons n’acceptent pas à l’échelle locale les mesures accordées par la CGPF, voyant dans le Front populaire et le mouvement ouvrier un empiétement sur leur propriété privée et une remise en cause de leur autorité29.

18Cette dépossession ressentie par le patronat relève principalement d’une mise en scène. Les actualités cinématographiques montrent les ouvriers accaparant les halls et les toits des usines, saluant l’air joyeux les journalistes venus les visiter30. Les machines et tables d’atelier devenues obsolètes laissent la place aux nappes, couverts et vaisselle faisant de ces espaces laborieux des lieux dédiés aux plaisirs et à la convivialité. Sur les toits des grands magasins, dont habituellement les salariés sont exclus, la joie et la liesse l’emportent, donnant un sentiment de liberté31. On y danse, on met en place des farandoles au milieu des tables et chaises vides. Dans Grèves d’occupation les ouvriers organisent un « Camping des carbus » et mettent en place un « Square Marcel Cachin » en hommage au parlementaire communiste32. Certains installent une tente dans la cour de l’usine, s’exposant rieurs face à la caméra. À l’extérieur, les amoureux des sports pratiquent le basket sous le soleil du mois de juin, tandis que certains ouvriers organisent des courses à bicyclettes sous les encouragements de leurs camarades33.

19Les organisations ouvrières mettent en place tout un réseau de solidarités visant à promouvoir les loisirs. L’alpinisme, réservé à une élite de la bourgeoisie, se démocratise lentement. En 1936 se crée le Groupe alpin populaire (GAP) affilié à la Fédération sportive et gymnique du Travail (FSGT), mais dont les activités restent réduites. Les ouvriers doivent s’approprier collectivement les sports de montagne souvent présentés comme une activité solitaire, celle de l’homme face à la nature. Dans la revue L’ami de la Nature de juillet-août 1936, A. Thuillier narre le récit des Amis de la Nature, dont il est membre, partis faire du cyclotourisme en Lorraine. Le dépaysement permet d’oublier les soucis de la classe ouvrière ainsi que le contexte politique tendu en Europe. Traversant les Vosges, son témoignage est celui d’une possession respectueuse de la nature. La description des paysages relève pratiquement du registre du merveilleux, tout en y incluant un message de justice sociale : « Se pouvait-il que les hommes soient assez stupides pour ne pas profiter tous ensemble des joies que cette belle nature prodigue à tous les humains ? »34. Tout comme le GAP, les Amis de la nature affichent en 1937 l’ambition de développer les techniques et les effectifs de l’alpinisme35.

Le bonheur des uns, fait le désespoir des autres

20Le développement du tourisme et des loisirs pose un problème aux élus locaux, chargés d’accueillir ces populations qui ne maîtrisent pas les codes de la bienséance. Selon Christophe Granger, dans La saison des apparences, le phénomène est propre à l’entre-deux-guerres. Il s’inscrit dans la longue lutte des moralistes et élus locaux contre ce qu’ils considèrent être une dérive des bonnes mœurs, notamment chez les femmes36. On règle les manières de se vêtir et dévêtir sur les plages, ou encore, on demande que la baignade se fasse dans des tenues particulières, tandis qu’à l’inverse, la presse véhicule l’image de la femme bronzée et désirable faisant tomber les tabous.

Fig. 3 : Regards, n. 182, 8 juillet 1937, p. 9, Bibliothèque nationale de France, Retronews (voir l’image au format original)

Fig. 4 : Regards, n. 188, 19 août 1937, p. 10, Bibliothèque nationale de France, Retronews (voir l’image au format original)

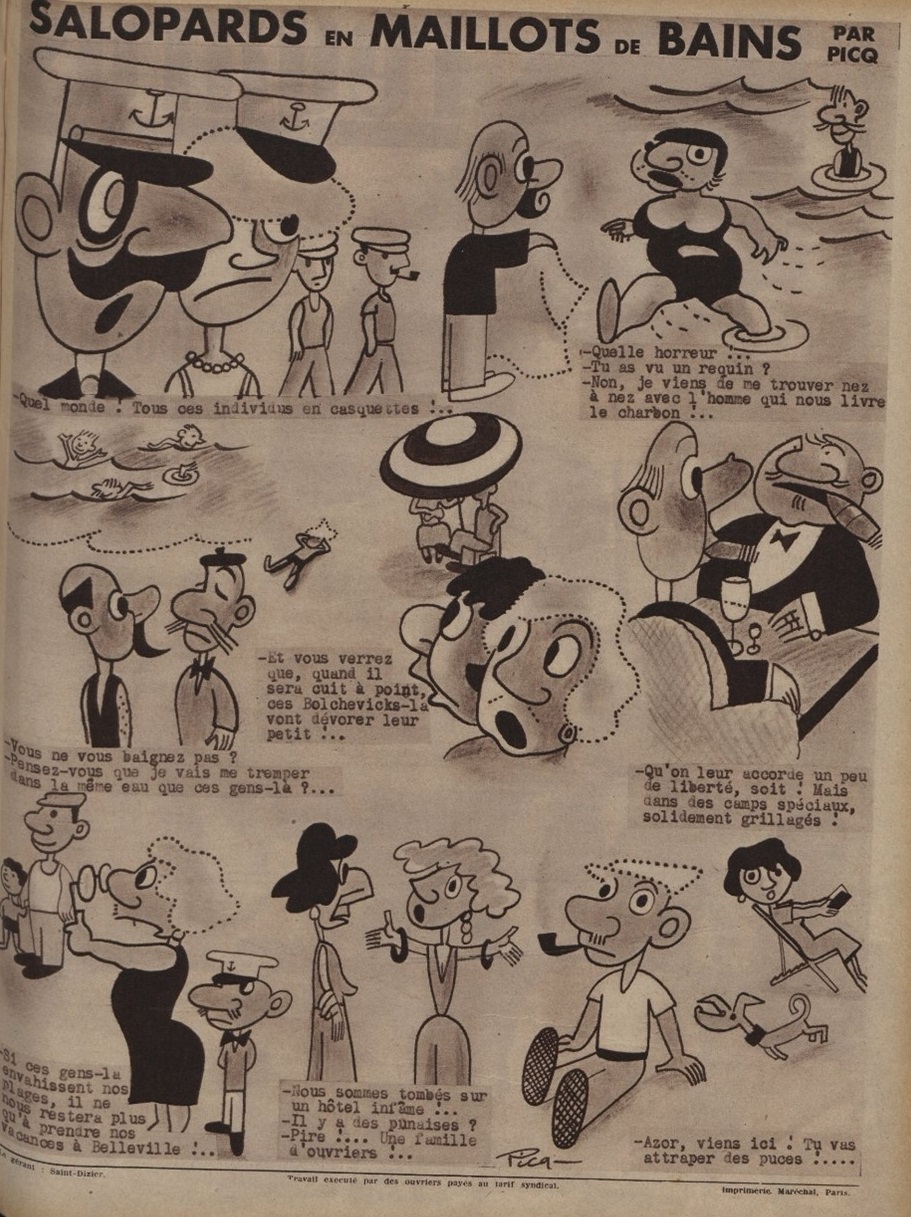

21Les travaux de Johann Vincent, autour du tourisme en Bretagne, démontrent également qu’une partie de l’hôtellerie et des syndicats d’initiative favorisent un type de clientèle aisé au détriment du développement d’un tourisme populaire37. On maintient des prix onéreux, on effectue des sélections, on cantonne les familles ouvrières sur certaines plages durant la haute saison. Le dessinateur Picq tourne en dérision cette bourgeoisie dépossédée de ses privilèges, à travers les « Salopards en maillots de bains » que l’on retrouve en septembre 1937 dans la revue Regards. Obligé de partager la mer avec son ouvrier, le bourgeois voit ses espaces de sociabilité se réduire.

Fig. 5 : Regards, n. 138, jeudi 3 septembre 1936, p. 21, Bibliothèque nationale de France, Retronews (voir l’image au format original)

22Les communistes français mettent en place entre 1937 et 1938 l’Association touristique populaire (ATP). Elle vise à développer le tourisme populaire d’une région tout en permettant aux ouvriers qui s’y trouvent de partir en vacances38. On la retrouve dans les Côtes-du-nord (Saint-Brieuc), Paris, en Provence (Marseille) dans les Alpes Maritime (Nice). En août de la même année, le Petit Marseillais, à la ligne éditoriale plutôt modérée, attaque la branche niçoise de l’ATP, l’accusant d’abuser les ouvriers en conservant une retenue sur les tarifs proposés à son propre bénéfice39. Le journal avance que les communistes tirent des bénéfices au détriment à la fois des classes populaires partant en vacances et des petits hôteliers, tout en profitant des aides publiques40.

23La droite française et le patronat voient dans ces initiatives ouvrières une remise en cause de leurs privilèges. En 1930, un documentaire sur les usines Renault vante les patrons bienfaiteurs offrant aux ouvriers des terrains pour la pratique du sport41. Une année plus tard, en 1931, une actualité de Pathé-Gaumont de 1931 fait l’éloge des œuvres sociales mises en place par la direction de Citroën au sein de l’entreprise. Au passage, un des ministres présents salue les initiatives de ce « patronat moderne »42. Lors du décès d’André Citroën en 1935, les Actualités françaises, société française des actualités cinématographiques, insistent sur l’image de l’entrepreneur inspiré par Henri Ford, mais aussi le bon patron paternaliste « au milieu de ses ouvriers, le jour de l’inauguration d’un réfectoire »43. Le fascisme en Italie, mais aussi le national-socialisme en Allemagne, deviennent pour une partie du patronat des sources d’inspiration dans cette période de crise. Ces expériences montrent que le corporatisme n’est pas seulement une doctrine, mais aussi un modèle en matière d’organisation de la société et de système économique44. Ces régimes autoritaires sont salués pour avoir mis fin aux syndicats, partis communistes et socialistes et avec eux à l’idée de lutte des classes. Dans ce cadre, patrons et salariés réunis au sein d’une même organisation collaborent et respectent la place qui incombe à chacun.

Conclusion

24Les images d’Épinal qui contribuent à l’édification du mythe du Front populaire furent essentiellement celles de l’été 1937, où pour la première fois, des milliers de Français purent profiter des congés payés. Il s’agit là d’une représentation du Front populaire, comme temps d’oisiveté, construite et accentuée par la propagande patronale et de droite, niant et négligeant la lente démocratisation des loisirs et les luttes menées par les organisations socialistes, syndicalistes et communistes.

25Comme tout mythe politique, l’expérience du Front populaire repose sur des éléments factuels et une exagération qui rend la chose extraordinaire. Entre 1936 et 1938, les ouvriers n’inventent pas de nouvelles pratiques, ni de nouveaux rites liés aux loisirs et destinés aux classes populaires. C’est la remise en cause du temps du travail, du temps du capital, cassé par la reconnaissance dans le droit des congés payés et de la semaine à 40 heures qui demeure exceptionnelle. En revanche, ils sont soutenus par un gouvernement appuyant la création et la démocratisation d’associations œuvrant au développement des loisirs.

26Sur le plan des loisirs, juin 1936-avril 1938 fut un temps où les rites et pratiques brillent. Par le biais des loisirs et d’activités distrayantes, les individus produisent du social. Les fêtes, les bals et sorties champêtres qui n’étaient jusqu’alors qu’une manière de sortir de son quotidien, d’affirmer une identité sociale particulière, devient un moyen d’envisager une société plus égalitaire. Ils sont vivement critiqués dans un premier temps avec la chute du deuxième gouvernement Blum, puis à partir d’octobre 1940 et l’instauration du Régime dit de Vichy. Maurice Chevalier, interprétant une chanson de Charles Trenet durant la « Drôle de guerre » dit bien que ces Français n’avaient plus l’habitude de marcher au pas, rêvant de pacifisme45. Par le procès de Riom de 1942, Vichy juge les élus du Front populaire, symboles d’une politique mollassonne, responsables de la défaite. D’après les nouvelles élites, la France avait sombré dans l’oisiveté.

Bibliographie

Sources

Archives départementales des Côtes d’Armor (AD22)

Côte : 1M366, Parti Communiste-Organisations, activités, « journées d’action, 1924-1940 »

Bibliothèque nationale de France (Gallica/ Retronews)

Gringoire.

Journal de Saint-Jean d’Angély (L’Union nationale).

L’Ami de la Nature.

Le Bien du peuple de Bourgogne.

Le Peuple : organe quotidien du syndicalisme (CGT).

Le Petit Marseillais.

Cinéarchives

Collectif Ciné-Liberté, Grèves d’occupations (version longue), N&B, sonore, 13 minutes, film 35 mm, Cinéarchives, 1936.

Pathé-Gaumont Archives

Gaumont Journal Actualité, 3639GJ 00005, 25 septembre 1936, Paris. Un train d’une conception très moderne dans la recherche du plaisir et du confort, 1 mon 01, N&B, Sonore, Gaumont (coll. Journal Gaumont).

Gaumont Actualité, cote 3000GB 02071, 1930, Renault. Usine…, coll. Gaumont Actualité (boites vertes), 10 min 47.

Journal Actualité, PJ 1936 343 4, 03 juin 1936, Les ouvriers en grève occupent les usines, Coll. Pathé Journal actualité, 40 secondes, N&B, sonore.

Journal Actualité, 1936 26 1 NU, Grève Galerie Lafayette et dans les usines, coll. Pathé (Non utilisé Pathé) Journal Actualité, 6 min 35, N&B.

Pathé Actualité, cote CM 367, 01/12/1931, Citroën : agrément ouvriers, coll. Pathé Actualité (Pathé CM), 4 min 32.

Film

Jean Duvivier, 1936, La Belle Équipe, 1h35, Ciné Arys (prod.), via Canal VOD.

Musiques

Maurice Chevalier, Ça fait d’excellents français (Remastered), via Youtube

Études

Guy Bourde, La défaite du Front populaire, Paris, Maspero (Bibliothèque socialiste), 1977.

François Denord, « Les idéologies économiques du patronat français au 20e siècle », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 2, 114, 2012, p. 171-182.

Christophe Granger, La saison des apparences. Naissance des corps d’été, Paris, Anamosa, 2017.

Roger-Henri Guerrand, La conquête des vacances, Paris, Les Éditions ouvrières, 1963.

Louis-Pascal Jacquemon, L’espoir brisé : 1936, les femmes et le Front populaire, Paris, Belin, 2016.

François Jarrige, Techno-critiques. Du refus des machines à la constations des technosciences, Paris, La Découverte, 2014.

Jacques Kergoat, La France du Front populaire, Paris, La Découverte (Poche), 2006 [3e éd.].

Gérard Noiriel, Une histoire populaire de la France. De la guerre de Cent Ans à nos jours, Marseille, Agone (Mémoires sociales), 2018.

Pascal Ory, La belle illusion. Culture et politique sous le signe du Front populaire, Paris, CNRS (Biblis), 2016.

Jean Vigreux, Histoire du Front populaire. 1936, l’échappée belle, Paris, Tallandier, 2016.

Jean Vigreux, Le Front populaire, Paris, PUF (Que sais-je ?, n. 3932), 2022 [3e éd.].

Documents annexes

- Fig. 1 : Regards, n. 182, 8 juillet 1937, p. 1, Bibliothèque nationale de France, Retronews

- Fig. 2 : © René Vincent, Semaine de 40 heures... Misère [Affiche], Paris, éd. Ordre et Bon sens, Bibliothèque nationale de France/ Gallica

- Fig. 3 : Regards, n. 182, 8 juillet 1937, p. 9, Bibliothèque nationale de France, Retronews

- Fig. 4 : Regards, n. 188, 19 août 1937, p. 10, Bibliothèque nationale de France, Re-tronews

- Fig. 5 : Regards, n. 138, jeudi 3 septembre 1936, p. 21, Bibliothèque nationale de France, Retronews

Notes

1 Voir notamment Pascal Ory, La belle illusion. Culture et politique sous le signe du Front populaire, Paris, CNRS (Biblis), 2016.

2 François Jarrige, Techno-critiques. Du refus des machines à la contestation des technosciences, Paris, La Découverte, 2014, p. 210.

3 Jean Vigreux, Le Front populaire, Paris, PUF (Que sais-je ?, n. 3932), 2022 [3e éd.], p. 52.

4 « Réflexion de printemps », L’Ami de la Nature, Bibliothèque nationale de France/Gallica, 9e année, juillet-août 1936, p. 2.

5 J. Vigreux, Le Front… (op. cit. n. 3), p. 62.

6 « La bicyclette et nous », L’Ami de la Nature, Bibliothèque nationale de France/ Gallica, 9e année, novembre-décembre 1936, p. 5.

7 Ibid.

8 J. Vigreux, Le Front… (op. cit. n. 3), p. 62.

9 Gaumont Journal Actualité, 3639GJ 00005, 25 septembre 1936, Paris. Un train d’une conception très moderne dans la recherche du plaisir et du confort, 1 mon 01, N&B, Sonore, Gaumont (coll. Journal Gaumont), Gaumont-Pathé Archives.

10 Ibid.

11 Juliette Pary, « Un an de loisirs », Marianne, Bibliothèque nationale de France/Retronews, 23 juin 1937, p. 2.

12 G. Bourde, La défaite du Front populaire, Paris, Maspero (Bibliothèque socialiste), 1977, p. 26.

13 « Les patrons de l’industrie hôtelière est restauratrice ont toujours violé les lois sociales », Le Peuple : organe quotidien du syndicalisme (CGT), Bibliothèque nationale de France/Gallica, 22 juin 1937, p. 5.

14 « Les 40 heures dans l’hôtellerie », Le Peuple : organe quotidien du syndicalisme (CGT), Bibliothèque nationale de France/Gallica, 28 juin 1937, p. 5.

15 Joseph Barthélemy, « Refaire l’Esprit Public », Journal de Saint-Jean d’Angély (L’Union nationale), Bibliothèque nationale de France/Retronews, 9 janvier 1938, p. 1.

16 « Le commencement de la fin », Le Bien du peuple de Bourgogne, Bibliothèque nationale de France/ Retronews, n. 2130, 13 mars 1938.

17 « Dans les usines-avec les métallos en grève », Regards, Bibliothèque nationale de France/Retronews, n. 125, 4 juin 1936, p. 5.

18 Gérard Noiriel, Une histoire populaire de la France. De la guerre de Cent Ans à nos jours, Marseille, Agone (Mémoire sociales), 2018, p. 539.

19 Jean Duvivier, 1936, La Belle Équipe, 1h35, Ciné Arys (prod.).

20 Christophe Granger, La saison des apparences. Naissance des corps d’été, Paris, Anamosa, 2017, p. 96-201.

21 Regards, Bibliothèque nationale de France/Retronews, 1936-1938.

22 Louis-Pascal Jacquemon, L’espoir brisé : 1936, les femmes et le Front populaire, Paris, Belin, 2016, p. 304.

23 Regards, 1936-1938, « La Femme-L’Enfant-Le Foyer », Bibliothèque nationale de France/Retronews.

24 Louis-Pascal Jacquemon, op. cit., 2016, p. 307 ; p. 309-310.

25 « Répétez-le… », Gringoire, Bibliothèque nationale de France/Retronews, n. 396, 5 juin 1936, p. 3.

26 Collectif Ciné-Liberté, Grèves d’occupations (version longue), N&B, sonore, 13 minutes, film 35 mm, Cinéarchives, 1936.

27 Jacques Kergoat, La France du Front populaire, Paris, La Découverte (Poche, n. 225), 2006 [3e éd.], p. 206‑207.

28 Ibid., p. 115-116.

29 Jean Vigreux, Histoire du Front populaire. 1936, l’échappée belle, Paris, Tallandier, 2016, p. 125.

30 Journal Actualité, PJ 1936 343 4, 03 juin 1936, Les ouvriers en grève occupent les usines, Coll. Pathé Journal actualité, 40 secondes, N&B, sonore, Gaumont-Pathé Archives.

31 Journal Actualité, 1936 26 1 NU, Grève Galerie Lafayette et dans les usines, coll. Pathé (Non utilisé Pathé) Journal Actualité, 6 min 35, N&B, Gaumont-Pathé Archives.

32 Collectif Ciné-Liberté, Grèves d’occupations (version longue), N&B, sonore, 13 minutes, film 35 mm, Cinéarchives, 1936.

33 Ibid.

34 L’Ami de la nature, Bibliothèque nationale de France/Gallica, 9ème année, juillet-août 1936, p. 2-3.

35 L’Ami de la nature, Bibliothèque nationale de France/Gallica, 10ème année, novembre-décembre, 1937, p. 6.

36 Christophe Granger, La saison des apparences. Naissance des corps d’été, Paris, Anamosa, 2017, p. 155‑201.

37 Johann Vincent, « Bretagne et congés payés : 1936, l’invention d’un nouveau marché touristique ? », dans C’était 1936. Le Front populaire vu de Bretagne, dir. Erwan Le Gall et François Prigent, Rennes, Goater, p. 247.

38 Arch. dép. 22, cote : 1M366, Parti Communiste-Organisations, activités, journées d’action, 1924-1940, Association touristique populaire de la Côte d’Emeraude à Saint-Brieuc, Préfecture des Côtes-du-nord, 9 avril 1940, Rapport n. 3151, p. 1.

39 « Tourisme populaire ou la façon dont des communistes entendent diriger les loisirs. », Le Petit Marseillais, Bibliothèque nationale de France/Retronews, n. 25323, 23 octobre 1937, p.7.

40 Ibid.

41 Gaumont Actualité, cote 3000GB 02071, 1930, Renault. Usine…, coll. Gaumont Actualité (boites vertes), 10 min 47, Gaumont-Pathé Archives.

42 Pathé Actualité, cote CM 367, 01/12/1931, Citroën : agrément ouvriers, coll. Pathé Actualité (Pathé CM), 4 min 32, Gaumont-Pathé Archives.

43 Pathé Journal Actualité, cote OMNIA 134 3, 1935, Paris : mort d’André Citroën, coll. Pathé journal Actualité (OMNIA), 58 secondes, Gaumont-Pathé Archives.

44 François Denord, « Les idéologies économiques du patronat français au 20e siècle », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 2, 114, 2012, p. 175.

45 Maurice Chevalier, Ça fait d’excellents français (Remastered) [En ligne], 3 min 14, URL : https://www.youtube.com/watch?v=oTX_bcK1DeA (Consulté le 13 juin 2024).

Pour citer ce document

Quelques mots à propos de : Geoffroy Poitou

Droits d'auteur

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/) / Article distribué selon les termes de la licence Creative Commons CC BY-NC.3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/)