- Accueil

- > Les Annales

- > n° 11

- > Le loisir cyclotouriste au service du bonheur, enjeux épistémologiques et dimension éthique dans la revue Le Cycliste de 1887 à 1914

Le loisir cyclotouriste au service du bonheur, enjeux épistémologiques et dimension éthique dans la revue Le Cycliste de 1887 à 1914

Par Nicolas Gony

Publication en ligne le 16 juillet 2025

Résumé

This article aims to study the origins of French cycle tourism, at the turn of the nineteenth and twentieth centuries, through the magazine Le Cycliste, published in Saint-Étienne. By analysing the chronicles and other travel narratives in this magazine, we seek to understand the way the first cycle tourists viewed their relationship with leisure time, and the axiological aims that determined it.

Cet article se propose d’étudier la naissance du cyclotourisme français, au tournant des xixe et xxe siècles, autour de la revue stéphanoise Le Cycliste. En analysant les chroniques et autres récits de voyage de cette revue, nous chercherons à comprendre la façon dont les premiers cyclotouristes envisagent leur rapport au temps du loisir, ainsi que les visées axiologiques qui le déterminent.

Mots-Clés

Table des matières

Texte intégral

Introduction

1Cyclotourisme et loisir, le rapprochement semble aller de soi. Il faut dire que la mémoire collective garde le souvenir du cyclotourisme associé aux congés payés, à ce temps libre de tout labeur dont disposent à partir de 1936 les travailleurs français. Le cyclotourisme devient alors associé à la distraction, incarne dans l’imaginaire collectif une échappatoire au joug du travail ouvrier.

2Si le vélocipède est perçu dès ses origines comme une invention reconfigurant les données fondamentales de l’expérience de l’espace et du temps, sa vitesse permettant d’atteindre un « temps et un espace jusque-là séparés, interdits », encore faut-il interroger les déterminations sociales et économiques qui permettent au cycliste d’organiser sa pratique en fonction de son temps de travail, d’accéder à cet espace et à ce temps1. Avoir le loisir de partir à vélo n’est pas à la portée de n’importe qui et devient l’objet d’une véritable quête du temps libre.

3À la fin des années 1860, le vélocipède représente un bien de positionnement social et constitue l’incarnation d’une « classe de loisir » qui ne compte pas son temps et qui se caractérise, selon Jean-Marie Lafortune, par un « affranchissement des tâches laborieuses » qui se veut l’« expression économique d’[une] supériorité de rang »2. Le sport est naturellement un lieu d’expression de cette classe de loisir. Qualifié de hobby horse, le vélocipède fédère des passionnés qui se considèrent comme une petite aristocratie sportive, une aristocratie du loisir, placée du côté de l’ostension de l’oisiveté. Toutefois, l’industrialisation des procédés de fabrication et l’augmentation du niveau de vie démocratisent l’accès au vélo, dans un premier temps auprès de la petite bourgeoisie et des professions libérales à la fin du xixe siècle, puis auprès des classes populaires au début du xxe siècle, pour qui il devient un instrument de locomotion. Si les usages sociaux de la bicyclette se diversifient, tous les cyclistes n’entretiennent pas le même rapport à l’espace et surtout au temps, ne disposent pas du même temps, et ne construisent donc pas la même culture vélocipédique, comme le souligne Catherine Bertho Lavenir : « La bicyclette […] n’est pas seulement un objet technique qui donnerait une nouvelle mesure du monde. C’est un ensemble de pratiques sociales à travers lesquelles se construit l’expérience du temps et de la durée »3.

4Parmi ces différentes cultures vélocipédiques, le cyclotourisme suscite à partir de la seconde moitié des années 1880 l’engouement d’une partie de la petite bourgeoisie provinciale et des professions libérales. Si celles-ci ont financièrement les moyens de s’accorder du temps libre, elles ne peuvent pour autant s’affranchir totalement du travail. Inévitablement, la constitution du cyclotourisme comme loisir appelle une rationalisation du rapport au temps, afin de concilier une pratique chronophage et un temps de loisir relativement contraint.

5Au-delà des conditions matérielles permettant de disposer du temps nécessaire pour se consacrer au cyclotourisme, il convient également de penser la finalité de ce temps de loisir. Le cyclotourisme est-il une simple distraction ? Si l’on s’en tient à l’origine du terme « cyclotourisme », qui apparaît pour la première fois en décembre 1889 sous la plume de Paul de Vivie, dit Vélocio, rédacteur en chef et fondateur de la revue stéphanoise Le Cycliste – revue autour de laquelle s’articule avec le plus de vigueur la théorisation du cyclotourisme de la fin des années 1880 aux années 1920 – : « Pour le cyclo-touriste (qu’on nous passe ce néologisme), aller en vélocipède n’est pas le but définitif, c’est simplement une des formes, la meilleure à notre avis, sous lesquelles il satisfait sa passion pour le tourisme »4. Aller à vélocipède ne s’avère pas être pour Vélocio, dans un premier temps du moins, une finalité du cyclotourisme ni ne semble constituer l’objet de sa « passion », seulement un moyen de l’accomplir. Le vélo ne serait donc en premier lieu qu’un instrument de locomotion permettant de faire du tourisme. Pourtant, une étude attentive de la revue Le Cycliste permet d’observer un glissement dans la conception des finalités du loisir cyclotouriste, à mesure que celui-ci se développe et que s’affirme sa propre ontologie, comme morale pratique permettant l’accès au bonheur et non plus seulement comme moyen de faire du tourisme et de se distraire. Cette évolution de la revue doit beaucoup à la trajectoire personnelle de son rédacteur en chef. Courtier en rubans de soie de profession, fondateur en 1886 de l’Agence Générale Vélocipédique puis de la manufacture stéphanoise de cycles « La Gauloise » en 1892, Vélocio doit surtout sa renommée à son activité de publiciste. Son implication dans la revue va croissant à partir de la fin des années 1890, et le voit s’imposer progressivement comme le chef de file d’une « école stéphanoise » de cyclotourisme, comme il le reconnaît dans un article aux allures de manifeste :

Que je le veuille ou non, me voici devenu, en quelque sorte, chef d’école, tant les idées nouvelles sur le cyclotourisme, que je préconise depuis plusieurs années, sont combattues par les uns et défendues par les autres avec acharnement. Cette école que, provisoirement, nous appellerons l’École stéphanoise, place la pratique au-dessus de la théorie et les résultats au-dessus des hypothèses5.

6Nous étudierons ce glissement à travers les colonnes de la revue stéphanoise Le Cycliste, de l’année de sa première publication, en 1887, à l’année 1914, en considérant le cyclotourisme comme articulation de pratiques sociales, éditoriales et de valeurs qui questionnent la façon de disposer du loisir et la finalité de ce dernier.

Le cyclotourisme, entre épistémologie, déterminations socioéconomiques et affirmation ontologique

7Le cyclotourisme tel qu’il se structure en France dans les années 1880-1890 autour de la revue Le Cycliste n’est pas un fait entièrement nouveau dans le cyclisme, du moins en apparence. En effet, Philippe Tétart identifie trois « usages fondateurs » du vélo, parmi lesquelles un usage « ludique », un usage « à des fins de performance » et un usage touristique ou « excursionniste »6. Il serait pourtant abusif de considérer le cyclotourisme comme une continuité de l’excursionnisme des premiers temps du vélocipède, dans la mesure où ces pratiques n’entretiennent pas le même rapport social à l’espace et au temps ni ne possèdent les mêmes visées axiologiques. Nous les mettrons en regard l’une de l’autre pour mieux comprendre les spécificités de celle qui nous intéresse.

Comme pour les premiers excursionnistes, le temps du loisir cyclotouriste mène à un temps du travail volontaire visant à transmettre des connaissances à travers la presse

8L’excursionnisme des premiers temps émerge lorsque le perfectionnement technique des vélocipèdes permet aux cyclistes de quitter les villes, notamment Paris, et répond aux aspirations touristiques et hygiénistes de l’aristocratie et de la bourgeoisie. Celui-ci se structure majoritairement, lui aussi, autour d’une revue, Le Vélocipède illustré, dont Richard Lesclide est le rédacteur en chef. Les vélocipédistes excursionnistes y publient notamment des comptes-rendus ou des récits de leurs excursions, dans lesquels se déploie un nouveau champ de connaissances cyclistes, allant de l’état des routes au dénivelé, en passant par la recension de quelques curiosités pittoresques. Cette pratique a avant tout une portée épistémologique : constituer une connaissance géographique purement cycliste et identifier les endroits valant le « détour », dans un arbitrage permanent entre le pittoresque et les difficultés qu’il engage (état de la route, dénivelé, etc.). De ce point de vue, il existe un continuum de pratiques et de sociabilités entre les récits du Vélocipède illustré et ceux du Cycliste, au centre desquelles se situe le journal, comme le remarque judicieusement un rédacteur du Cycliste :

Il est aisé de concevoir quelle importance peut prendre la presse vélocipédique si tous les lecteurs d’un journal, se considérant comme les membres d’une Association parfaitement réelle, quoique anonyme et sans insigne, se sentant unis par les liens de leur journal, font par cette voie l’échange de leur expérience, donnent leur appréciation sur les nouveautés diverses, se renseignent réciproquement sur l’état des routes, l’intérêt plus ou moins varié des itinéraires, etc. Bref sur tout ce qu’il peut importer à un touriste de connaître7.

9Dans les deux cas, le temps du loisir a vocation à constituer un ensemble de connaissances au service du tourisme, ensuite retranscrites et diffusées à une communauté à travers un journal. Le loisir n’y est donc pas étranger à toute forme de travail, mais un travail relevant davantage de la skholè, de la libre étude qui vise à enrichir une certaine épistémè.

Mais un rapport différent au temps du loisir, limité et rationalisé

10Le cyclotourisme se distingue en fait de l’excursionnisme cycliste des années 1860 par la perception qui est faite du temps du loisir. Si dans les deux cas de figure, un usage excursionniste est fait du cycle, on constate à travers la mise en récit de ces excursions dans la revue de Richard Lesclide qu’elles négligent toute prise en compte du temps de parcours. La perception du loisir reste celle d’une dépense de temps, tandis que les récits de promenades et d’excursions publiés dans Le Cycliste manifestent au contraire une prise en compte de la contrainte temporelle du voyage au sein même du tissu narratif, comme dans ce récit d’excursion rédigé par Vélocio, à travers l’emploi de nombreux marqueurs temporels :

Je pars à midi précis le 1er septembre dernier, avec l’intention d’arriver à Villefranche-sur-Saône dans le plus bref délai possible. Ciel nuageux, orage probable, vent du Nord faible d’abord, mais devenant de plus en plus fort. Je touche Saint-Galmier à 1 heure et mets pied à terre à Bellegarde à 1 heure et demie pour y dîner à la hâte et en repartir à 2 heures 15. De Saint-Galmier à Bellegarde la route est mauvaise, mais je conserve néanmoins une bonne allure. […] Je prends quelques minutes de repos et un biscuit à l’hôtel du Cheval blanc, au pied de la rampe très raide qui conduit à Clay où je fais la sottise d’aller passer, au lieu de suivre par Lozanne et Chazay le creux de la vallée […]. J’ai perdu beaucoup de temps depuis l’Arbresle ; la nuit arrive, je me hâte autant que je puis malgré l’état très précaire de la route ; je passe à Liergues à 6 heures et quart, en pleine nuit, et arrive enfin à Villefranche à 6 heures et demie précises, avec 93 kilomètres sur le cadran de mon fidèle cyclomètre8.

11« Dans le plus bref délai », « à la hâte », « bonne allure », « je me hâte », toutes ces expressions semblent indiquer une volonté de maîtriser le temps du parcours et constituent un trait récurent de nombreux récits d’excursions cyclotouristes. Cette obsession du temps et de la vitesse se retrouve ici dans la syntaxe du récit, aux structures parataxiques, ainsi que dans certaines récurrences thématiques qui, si elles fournissent aux lecteurs des informations utiles, semblent présenter peu d’intérêt littéraire, ce dont se plaint ce correspondant du Cycliste :

Quant à trouver de l’intérêt à la lecture de ces récits, il faut beaucoup de bonne volonté. Pour moi, je les trouve toujours monotones. Cela est un peu forcé d’ailleurs. C’est toujours, en résumé : nous arrivons à telle heure, partons à telle heure, mangeons à tel endroit, avons tel temps (peu m’importe !), sommes pas ou très fatigués à tel endroit…9

12L’aspect documentaire de ces récits se comprend toutefois dans une perspective pragmatique : il s’agit de donner au lecteur de précieux renseignements sur le temps de parcours et les distances, afin de lui permettre de s’organiser pour reproduire le même itinéraire en un temps limité et balisé et donc de pratiquer la bicyclette en dehors des heures et des jours travaillés. Si l’on possède peu de renseignements sur les abonnés du Cycliste (la revue est uniquement diffusée par abonnement), les sources permettent en revanche d’en connaître le nombre. Raymond Henry, dans la monographie qu’il consacre au Cycliste ainsi qu’à Vélocio estime à environ 2600 à 2700 le nombre d’abonnés de la revue en 189110. Sur les 50 000 vélos alors immatriculés en France, le lectorat du Cycliste en représente environ 5,4 %. Pour comparer, en 1914, la revue ne compte plus que 1200 abonnés, sur les 3 950 000 bicyclettes déclarées en France, soit 0,03 % de tous les cyclistes français11. Le Cycliste n’est donc pas une revue grand-public et s’adresse avant tout à un lectorat de passionnés, dont le nombre stagne voire diminue à mesure que le vélo se démocratise. Certaines controverses viennent par ailleurs entamer le nombre d’abonnée, à l’instar du combat mené par Vélocio à la fin des années 1890 pour promouvoir le végétarisme12. La revue de Paul de Vivie reste donc un espace social minoritaire, se resserrant autour d’un nombre restreint d’abonnés fidèles, se vivant comme une petite aristocratie touristique, comme le constate en 1908 Guy d’Ondacier : « À part une petite élite de vrais fervents touristes, notre journal est peu lu ; les nouveaux abonnés sont rares et ne dépassent que dans une faible proportion […] le nombre de ceux qui en abandonnent la lecture »13. De même, les principaux contributeurs de la revue sont des contributeurs réguliers, qui écrivent souvent sous des pseudonymes renvoyant à un imaginaire aristocratique, mais surtout cycliste, à l’instar de Thorsonnax de Paydall ou de Guy d’Ondacier.

13Aussi le temps du loisir est-il tributaire de déterminations socio-économiques : le loisir cycliste doit être compatible avec le temps de travail et donc efficace, rationalisé, optimisé. Cette donnée fait l’objet d’une foisonnante théorisation dans les colonnes du Cycliste, reposant sur des aspects organisationnels, mais également cyclotechniques et hygiénistes, nous le verrons plus loin.

14Il s’agit, selon la formule de Vélocio, d’aller « toujours plus loin, toujours plus vite », en prônant par exemple une alimentation rationnelle, ou bien l’amélioration technique des cycles14. Deux progrès techniques sont particulièrement évoqués par Vélocio dans ses récits ainsi que dans ses articles : la polymultiplication et la roue libre, qui transforment toutes deux le rapport du cycliste à la topographie et lui permettent d’atteindre de nouveaux espaces, montagneux notamment, et ce dans un temps limité15. Dans le numéro du Cycliste d’avril 1900, un correspondant s’en fait l’écho, en évoquant l’ascension du Galibier :

Le 24 août dernier, je débarquai de l’express de Modane à la station de Saint‑Michel‑de‑Maurienne, à 3 heures du matin, résolu à entreprendre par sa face la plus raide cette ascension du col du Galibier, devant laquelle j’avais toujours reculé les années précédentes, malgré l’envie que j’en avais. Je redoutais alors, en effet, les grandes fatigues inévitables avec les machines à développement courant. Mais, cette année, il n’en était plus de même : avec ma machine à deux développements, et après les essais concluants que j’en avais fait dans les excursions précédentes, je me sentais suffisamment armé et capable d’entreprendre sans trop de fatigue cette longue et dure montée de 30 kilomètres16.

15Le double développement permet ici un franchissement du Galibier qui n’aurait pas été envisageable auparavant pour le cycliste en question. Lieux auparavant infranchissables, les cols deviennent ainsi des « lieux de plaisir », accessibles en moins de temps et en faisant moins d’efforts, des lieux communs d’une pratique cyclotouriste de l’espace, dont on retrouve progressivement les noms dans les colonnes du Cycliste17.

16De même, les freins au voyage (le manque de temps notamment) sont mieux appréhendés par une préparation rigoureuse liée à la publication de nombreux guides‑itinéraires et de cartes à destination des cyclistes, mais surtout de récits de voyages. Cette quête du temps libre et la volonté d’optimiser le temps du loisir conditionnent de nouveaux usages et préceptes qui contribuent à faire du cyclotourisme stéphanois une véritable « école ».

Un loisir qui se codifie et s’organise en école, porteuse de valeurs

17Le Cycliste devient dans les années 1890-1900 un organe de promotion et de codification du cyclotourisme. Si les « idées nouvelles » prônées par l’école stéphanoise englobent des aspects techniques, organisationnels, nutritionnels, elles ont aussi une dimension éthique18. Ainsi, la revue de Vélocio s’ancre progressivement dans une logique apologétique visant à affirmer la supériorité ontologique du cyclotourisme sur d’autres pratiques cyclistes comme la course, ou bien touristiques, comme le tourisme automobile. Cette distinction s’opère essentiellement sur le fondement d’une éthique reposant sur différents aspects : « hygiène de vie, goût de l’effort, contact avec la nature, éloge d’un loisir à portée de toutes les bourses, considérations techniques »19. C’est véritablement en se distinguant d’autres usages sociaux que s’affirme progressivement dans les colonnes du Cycliste une éthique cyclotouriste, morale pratique au service du bonheur.

Le loisir cyclotouriste, une morale pratique au service du bonheur

18À travers la revue Le Cycliste, l’école stéphanoise codifie le cyclotourisme naissant et donne à ce loisir à la confluence de pratiques individuelles et collectives une dimension éthique, qui à la recherche de « la palme de la vitesse », préfère la recherche d’un plaisir fondé sur une ascèse du corps et de l’esprit20. En ce sens, le loisir cyclotouriste n’est pas un simple avatar du divertissement pascalien ni de l’oisiveté caractérisant le cyclisme des premiers temps : il devient « un art du voyage qui est aussi art de vivre », avec ses sociabilités, ses valeurs, son éthique, qui le distinguent ontologiquement d’autres pratiques comme le cyclisme de compétition ou le tourisme automobile21. En d’autres termes, le tourisme n’est pas la fin essentielle du cyclotourisme promu par l’école stéphanoise. Il s’agit bien, en pratiquant le cyclotourisme, d’atteindre un certain état physique et mental, qui sont tous deux la condition de l’accès au bonheur.

Goût de l’effort et hygiène de vie : une éthique au service du corps

19La lecture des anciens Grecs et notamment d’Épicure semble avoir été décisive pour Vélocio. Certains aspects de la philosophie épicurienne transparaissent ainsi dans de nombreux articles ou récits de voyage signés de sa plume, au premier rang desquels la distinction dualiste entre corps et âme, qui fonde chez Épicure l’accès au bonheur, comme absence de troubles corporels et de l’âme. Les manifestations de cette distinction dualiste sont nombreuses et reposent essentiellement sur l’opposition textuelle entre le corps et l’âme. En effet, on compte 17 occurrences conjointes des lemmes « corps » et « âme » dans l’ensemble des numéros de la revue publiés entre 1887 et 1914, avec un indice de spécificité de 13, ce qui est relativement élevé22.

20C’est à partir de cette distinction dualiste que se constitue une éthique cyclotouriste. Le cyclotouriste doit en effet cultiver le goût de l’effort et une stricte hygiène de vie s’il souhaite parcourir les longues distances qui lui permettront d’atteindre les merveilles isolées du spectacle de la nature et de repaître son âme de beauté. Selon Vélocio, parcourir de longues distances est à la portée de tous, grâce aux progrès techniques du cycle, et à condition de respecter une certaine hygiène corporelle :

Tout cycliste, de 20 à 60 ans, bien constitué, peut tourister à bicyclette à raison de 200 kilomètres par jour avec élévation de 2 000 mètres pendant plusieurs jours consécutifs, et exceptionnellement faire une étape de 300 kilomètres avec élévation de 3000 mètres en 24 heures, repos compris, sans fatigue anormale, c’est-à-dire sans s’essouffler, sans cesser d’avoir bon appétit et bon sommeil, sans maigrir, à la condition :

1° de choisir une bicyclette qui lui permette, quelles que soient les difficultés de la route, d’obtenir le meilleur rendement au point de vue mécanique ;

2° D’adopter une alimentation qui lui permette, en toutes circonstances, d’obtenir le meilleur rendement du point de vue physiologique23.

21Cyclotechnie et hygiénisme sont ici au fondement de ce catéchisme de l’école stéphanoise qui vise à démocratiser l’utilisation de la bicyclette et donc l’accès au bonheur24. L’aspect essentiel de cette démocratisation est l’adoption du régime végétarien, dont Vélocio vante progressivement les bienfaits d’un point de vue nutritionnel, économique, mais également comme un moyen de se conformer à la nature : « On admettra, je pense, sans discuter, qu’un homme nourri d’une façon rationnelle et conforme à la nature est plus capable d’un travail soutenu qu’un autre homme nourri de pain d’amidon, de viandes difficiles à digérer et d’alcool sous différentes formes »25. Le végétarisme est ici envisagé au prisme de l’activité digestive qui, dans le cas d’un régime carné, détourne l’énergie que le corps pourrait consacrer au pédalage. Nous le voyons, le régime végétarien présente ici le double avantage d’obtenir la paix du corps, l’aponie, et permet par ailleurs d’améliorer les performances du cyclotouriste. À mesure que cette conviction se renforce chez Vélocio (notons que le premier article consacré au végétarisme est publié dans la revue dans le numéro de juillet 1894), celui-ci en fait une maxime de ses voyages cyclotouristes et se lance dans un véritable apostolat26. À ce titre, les récits de voyage sont pour Vélocio le moyen d’une démonstration pratique des bienfaits du végétarisme, une exemplification. C’est donc dans un apostolat empirique que se lance Vélocio pour promouvoir le végétarisme, en promettant à ses lecteurs un gain de force significatif et une endurance accrue. La portée pragmatique de ce discours est évidente : en évitant la fatigue et donc les variations de puissance, le cyclotouriste peut emmener plus loin et plus haut sa monture, se rapprocher de la nature, quitter la civilisation industrielle. En augmentant ses moyens, en élargissant le cercle de ses excursions, le régime végétarien, associé à la polymultiplication, permet de mettre à portée du cycliste « des sites, des régions [qu’il] n’aurait jamais connues que par ouï-dire »27.

Atteindre un état contemplatif par l’effort et le voyage ou par la lecture des récits de voyage

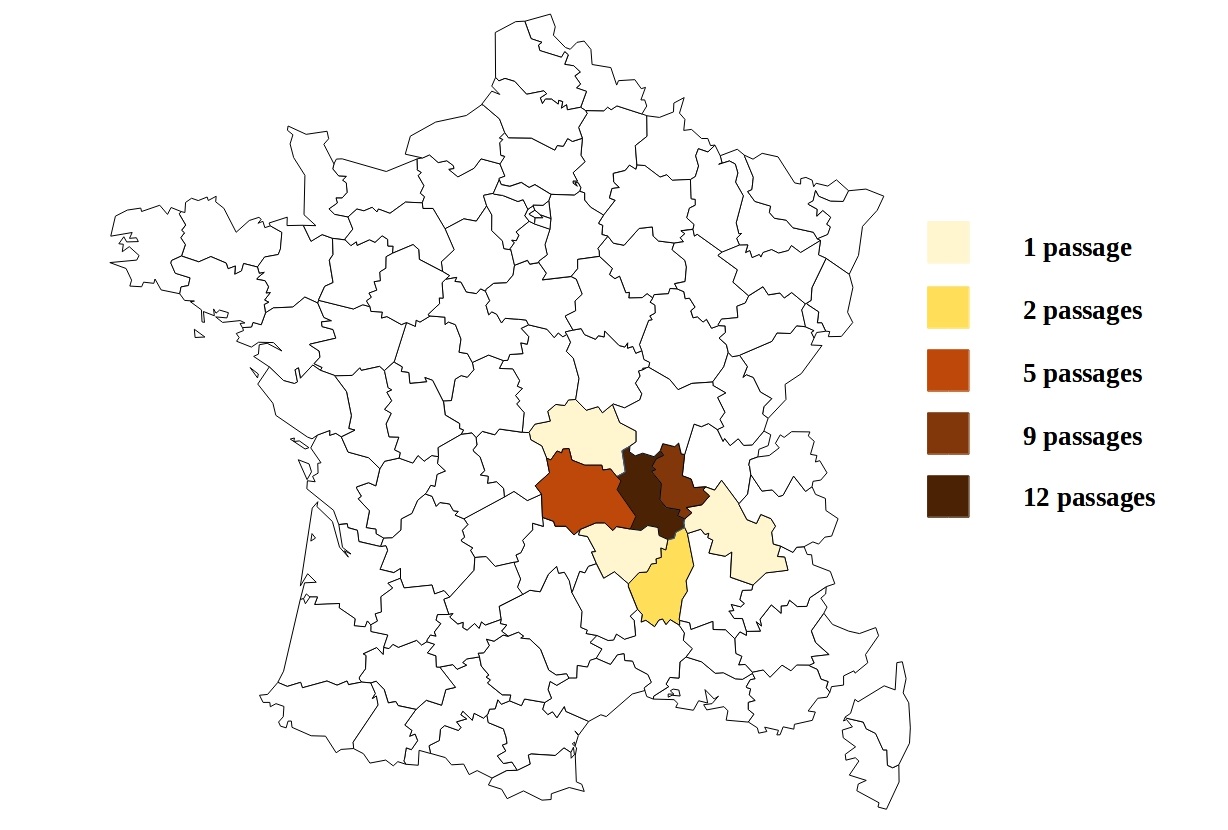

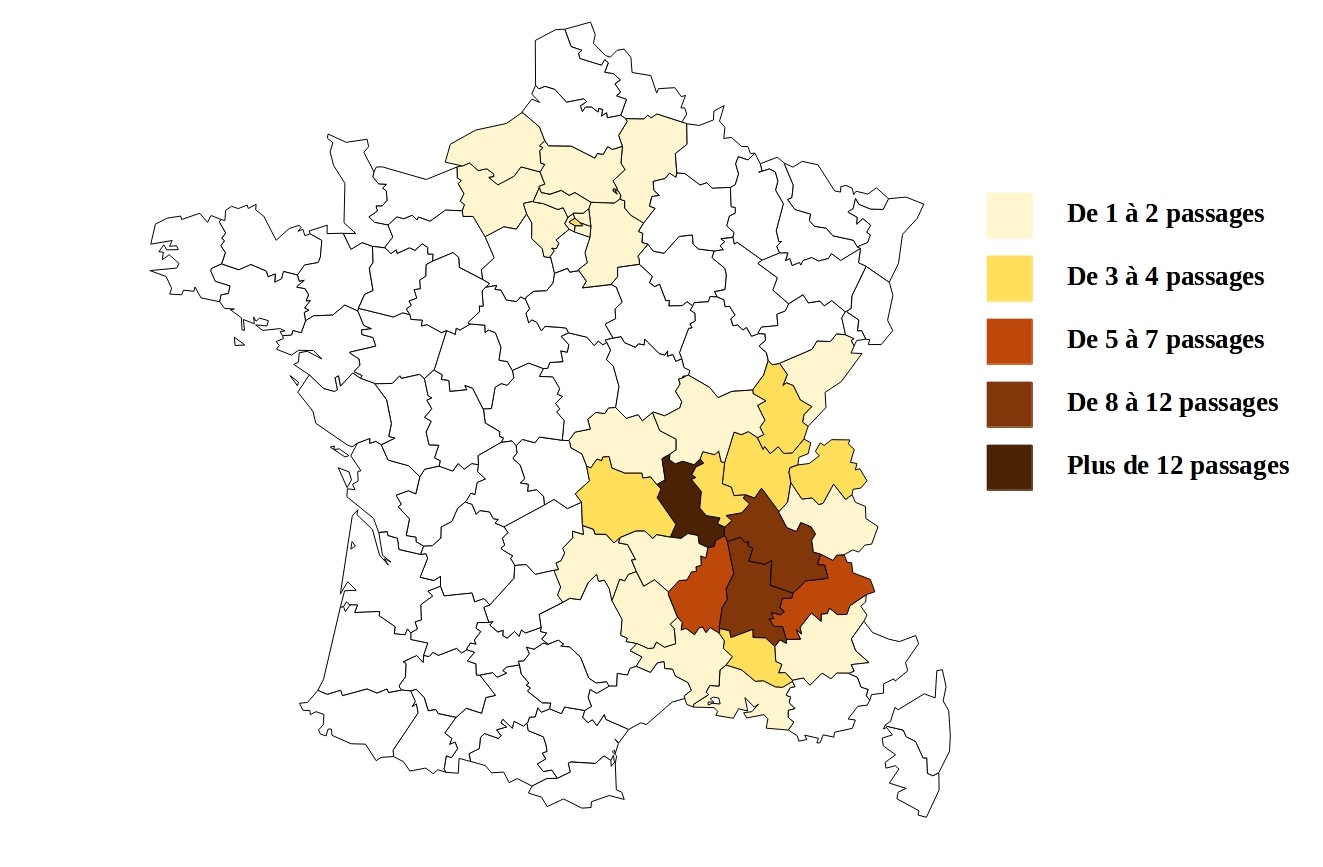

22Ces régions reculées jusque-là inaccessibles, éloignées des centres urbains, présentent généralement un profil montagnard. Rien d’étonnant, puisque la plupart des contributeurs de la revue sont Stéphanois et que les progrès techniques dans la multiplication permettent d’appréhender des reliefs plus escarpés, comme le montrent les deux cartes ci-dessous, qui représentent la fréquence de traversée des départements français dans les récits de voyage du Cycliste en 1887 et en 1901.

Fig. 1 : Carte représentant la fréquence des départements traversés dans les récits de voyage du Cycliste Forézien en 1887 © Nicolas Gony (voir l’image au format original)

Fig. 2 : Carte représentant la fréquence des départements traversés dans les récits de voyage du Cycliste en 1901 © Nicolas Gony (voir l’image au format original)

23On peut constater en comparant ces deux cartes que le champ d’action des cyclotouristes publiant leurs récits dans Le Cycliste forézien puis dans Le Cycliste s’est élargi et s’étend désormais dans les zones montagneuses, en particulier dans les Alpes. Sous la plume d’Adolphe d’Espinassous par exemple, des noms comme le Galibier, le Col de la Porte, le Lautaret ou bien le Ventoux apparaissent. On assiste ici à la naissance de la mythologie des cols des Alpes dont se nourrira largement le Tour de France28. Les montagnes, espaces sauvages et roboratifs qu’il s’agit de conquérir, représentent alors l’antithèse des villes industrielles comme Saint‑Étienne, noires de fumée. L’effort du cycliste effectuant l’ascension d’un col avec sa machine lui ouvre ainsi les joies d’une nature préservée dans une relation dialectique entre effort et contemplation. L’ascension, certes, est rarement considérée comme un moment plaisant. On retrouve en effet 13 occurrences conjointes des lemmes « ascension » et « rude » (indice de spécificité de 13), et 21 occurrences conjointes des lemmes « ascension » et « pénible » (indice de spécificité de 20). Pour autant, l’effort consenti est souvent récompensé par la possibilité de respirer un « air pur » (125 occurrences conjointes de ces deux lemmes avec un indice de spécificité de 130), d’être au « grand air » (234 occurrences conjointes de ces deux lemmes avec un indice de spécificité de 75) et ainsi profiter du spectacle de la nature, tantôt domptée et civilisée, tantôt sauvage :

Le chapitre des Promenades et Excursions est particulièrement intéressant ce mois-ci par le contraste des Zigzags dans les montagnes du Lyonnais, par M Berger, avec La traversée des Alpes, par W. Quick ; ces deux relations montrent bien quelle source variée de distractions le touriste peut trouver dans notre sport. Toute la gamme des plaisirs tranquilles qu’offre au rêveur la contemplation de la nature paisible et cultivée, toute la lyre des émotions fortes que le spectacle de la nature sauvage et tourmentée impose à ses amants nous est accessible et il n’y a vraiment pas de sport qui récompense, avec tant de royale largesse, ses adeptes, des légères difficultés du début et de la nécessité d’un entraînement soutenu, sans lequel les étapes les plus modérées risquent de devenir trop fatigantes29.

24À travers cette opposition entre les « plaisirs tranquilles qu’offre au rêveur la contemplation de la nature paisible » et les « émotions fortes que le spectacle de la nature sauvage et tourmentée impose à ses amants » se rejoue la distinction entre le beau et le sublime, deux phases d’une même jouissance esthétique du paysage qui satisfait l’âme. Le cyclotouriste, dans le fond, est un esthète. Amoureux de la nature, il part en quête de ses beautés, à la recherche d’impressions, de « spectacles étonnamment variés »30. Parfois en revanche, certains efforts sont déceptifs pour les cyclistes : « Cette Roche-Noire est un sommet au sud-est d’Yzeron dont l’ascension est fort pénible et où l’on est loin d’avoir un point de vue magnifique, en sorte que la somme de satisfaction que l’on éprouve au haut de ce rocher est loin d’être en rapport avec la peine que l’on a pour y arriver »31. Ce constat n’entame toutefois pas une disposition générale à l’émerveillement de l’âme, issu d’un effort dont on tait les peines afin de chanter et de louer le bonheur de pédaler :

Quel bonheur ! dévorer l’espace,

Caressé par le vent qui passe,

D’un élan gravissant les monts,

Et d’un bond franchissant les plaines,

Et respirer à pleins poumons

L’air pur et les effluves saines32 !

25Tout comme dans ces vers, une véritable rhétorique du bonheur semble se manifester dans de nombreux récits de voyages publiés dans Le Cycliste, mobilisant la thématique de l’effort au service du ravissement de l’âme, dans un style souvent emporté, aux accents lyriques, à la syntaxe souvent parataxique.

26Pour Vélocio, le cyclotouriste n’est pas un simple touriste, il est quelque chose que le rédacteur en chef du Cycliste rapproche de l’idéal épicurien :

C’est que le tourisme [à bicyclette sous-entendu] diffère du sport par tous ses côtés, par son but, par ses moyens et surtout par ses hommes. […] Nous voyons des hommes mûrs, sérieux, se livrer avec plaisir, avec entrain, mais sans excès d’aucune sorte, à un exercice hygiénique qui leur procure, en même temps que la santé, ce bien inestimable, des distractions élevées, des délassements précieux, où l’âme et l’esprit se retrempent33.

27Aponie et ataraxie se rencontrent ici à travers une pratique cyclotouriste promue comme moyen de parvenir au bonheur, accessible à tous, sans efforts excessifs. Le bonheur semble ainsi être le véritable objet du loisir cyclotouriste, plus encore que le tourisme lui-même, faisant du cyclotourisme une morale pratique fondée sur les préceptes épicuriens présents dans cet extrait de la « Lettre à Ménécée » :

Quand donc nous disons que le plaisir est notre but ultime, nous n’entendons pas par-là les plaisirs des débauchés ni ceux qui se rattachent à la jouissance matérielle, ainsi que le disent les gens qui ignorent notre doctrine ou qui sont en désaccord avec elle, ou qui l’interprètent dans un mauvais sens. Le plaisir que nous avons en vue est caractérisé par l’absence de souffrances corporelles et de troubles de l’âme34.

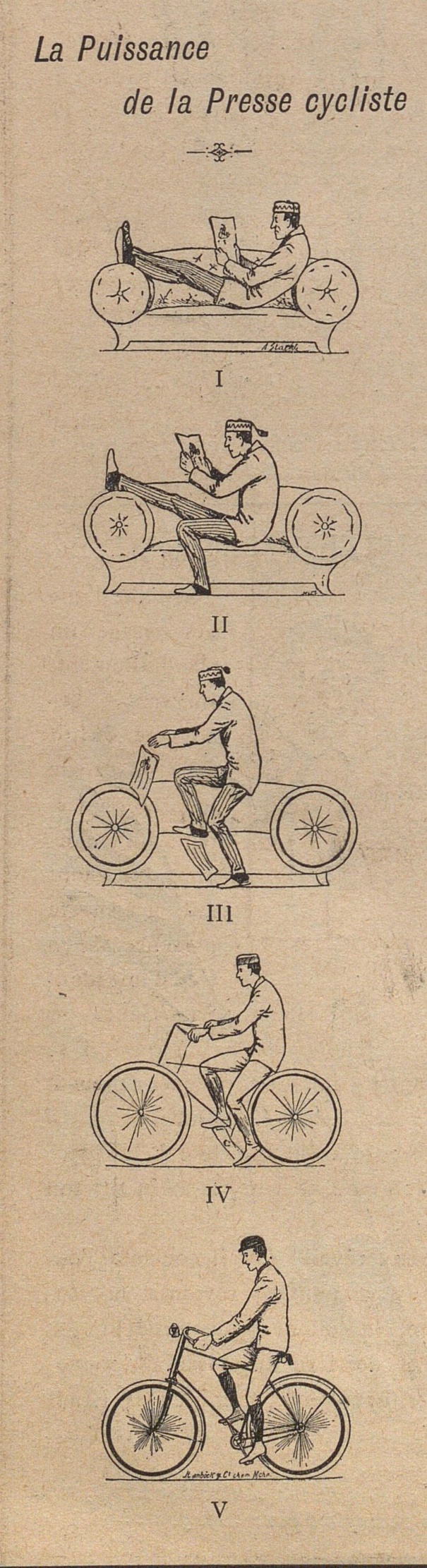

28Au lecteur que les randonnées cyclistes de Vélocio effraieraient, ou que l’hiver – saison du repos ou loisir « forcé », de la préparation des voyages de l’été ou de l’apprentissage de la mécanique – maintient à quai, reste le plaisir de ressentir à travers de nombreux récits de voyage un bonheur purement contemplatif, celui de la lecture : « Que nos lecteurs se mettent donc à l’ouvrage. Voici l’hiver, les loisirs »35. Si celle-ci est dénuée d’effort physique, elle permet au lecteur de se projeter dans la saison à venir, de ressentir sur son canapé, sur son temps de « loisir forcé » et par procuration le bonheur cyclotouriste.

Fig. 3 : « La puissance de la presse cycliste », Le Cycle : organe hebdomadaire spécial de la vélocipédie, n. 171, 2 décembre 1894, Bibliothèque du Tourisme et des Voyages, Fonds Touring Club de France, A RES TOU © Ville de Paris / BTV (voir l’image au format original)

Conclusion

29La culture cyclotouriste qui se constitue autour de la revue Le Cycliste de 1887 à 1914 diverge de l’excursionnisme des premiers temps du vélocipède et du tourisme, qui reste à l’orée du xxe siècle une pratique élitaire. Cette divergence est le fruit d’un rapport socialement déterminé au temps du loisir, qui dans le cas du cyclotourisme, conditionne certains préceptes et usages. Les cyclotouristes, hormis quelques rentiers comme Adolphe d’Espinassous, disposent souvent d’un temps de loisir limité, professionnellement contraint, pour s’adonner à leur passion. La mise en récit des promenades et excursions des cyclotouristes donne ainsi à voir une volonté de rationalisation du temps du loisir, qui passe par des prescriptions cyclotechniques et hygiénistes, ainsi que par tout un ensemble de connaissances géographiques amassées lors de voyages et diffusées à travers le journal. Ces préceptes et usages sont à l’origine d’un glissement conceptuel du cyclotourisme, qui de simple modalité touristique et viatique, devient un véritable « art du voyage qui est aussi art de vivre »36. Sous l’impulsion de Vélocio et de l’école stéphanoise, le cyclotourisme devient ainsi une morale pratique prenant l’accès au bonheur et sa démocratisation pour objet. À ces fins, la revue devient progressivement un organe de théorisation, mais surtout d’exemplification des préceptes de Vélocio, à travers notamment les récits d’excursions et de promenades, dont l’objectif revendiqué est le suivant :

Démontrer par le fait qu’on peut pénétrer dans les régions les plus accidentées, qu’on peut sans surmenage, par une application raisonnée des principes de l’hygiène et de la mécanique, effectuer des étapes de 150, 200, 260 kilomètres, en plaine ou en montagne indifféremment, et à peu de frais, faire ainsi toucher du doigt l’immense supériorité de la bicyclette sur tous les modes de locomotion connus, […]. Développer le goût, la passion du tourisme chez les plus humbles, détourner les esprits des jouissances ruineuses, pour la santé autant que pour la bourse, et les diriger vers les joies pures, saines et gratuites auxquelles le spectacle de la nature nous convie, voilà le but que nous poursuivons en publiant les relations de voyages que les abonnés du Cycliste veulent bien nous envoyer37.

30Toutefois, entre la volonté affirmée de « développer le goût […] du tourisme chez les plus humbles » comme voie d’accès au bonheur et la pleine réalisation de ce but semble se nicher une contradiction jamais résolue entre les idéaux démocratiques de la revue et un nombre d’abonnés toujours restreint.

Sources

Cycliste forézien (le)

Revue mensuelle de la vélocipédie.

Mensuel.

5 rue de Roanne, Saint-Étienne.

Fondateur : Paul de Vivie, dit Vélocio.

Première parution : 1er février 1887.

Dernière parution : janvier 1888 (n. 12).

Devient Le Cycliste.

21 × 27 cm.

Cycliste (le)

Revue de la vélocipédie française au point de vue technique et tourisme.

Fait suite au Cycliste forézien.

Mensuel, puis bimestriel.

5 rue de la Préfecture, Saint-Étienne, puis 5 rue Paul Doumer, Saint-Étienne, puis 12 rue du Caire, Paris, puis 18 rue du Commandeur, Paris.

Rédacteurs en chef successifs : Paul de Vivie, Philippe Marre, André Rabault.

Première parution : 1er février 1888.

Dernière parution : novembre-décembre 1973.

21 x 27 cm.

Anonyme, « Chronique de l’étranger », Le Cycliste, n. 2, mars 1891, p. 63-66.

Anonyme, « Critiques et compliments », Le Cycliste, n. 11, décembre 1891, p. 451-453.

Anonyme, « Excursions à Yzeron et au Puy-de-Sancy », Le Cycliste, n. 5, juin 1892, p. 236-240.

Anonyme, « Chronique générale », Le Cycliste, n. 10, novembre 1892, p. 452-460.

R. Berger, « Dans les Alpes, avec machine à deux développements », Le Cycliste, n. 4, avril 1900, p. 88-94.

Épicure, « Lettre à Ménécée », Doctrines et maximes, trad. Maurice Solovine, Paris, Hermann, 1965, p. 73-81.

Guy Ondacier (d’), « Si j’étais directeur du Cycliste », Le Cycliste, n. 3, mars 1908, p. 50-52.

Walter Quick, « Chronique de l’étranger », Le Cycliste, n. 8, septembre 1892, p. 353-355.

C. R., « Correspondance », Le Cycliste, n. 1, janvier 1901, p. 15-17.

Paul Vivie (de), « Notre programme », Le Cycliste forézien, n. 1, février 1887, p. 2-3.

Paul Vivie (de), « De Saint-Étienne à Villefranche, aller et retour », Le Cycliste forézien, n. 12, janvier 1888, p. 100-101.

Paul Vivie (de), « En montagne », Le Cycliste, n. 6, juillet 1888, p. 115-117.

Paul Vivie (de), « Un Cyclists Touring Club français », Le Cycliste, n. 11, décembre 1889, p. 308-310.

Paul Vivie (de), « À nos lecteurs », Le Cycliste, n. 12, décembre 1897, p. 257-259.

Paul Vivie (de), « Une randonnée automnale », Le Cycliste, n. 10, octobre 1900, p. 208-210.

Paul Vivie (de), « L’École stéphanoise », Le Cycliste, n. 10, octobre 1901, p. 165-167.

Études

Philippe Antoine, « Un homme, une revue, un art du voyage. Vélocio et Le Cycliste (1887‑1930) », La Revue des lettres modernes, série « Voyages contemporains », 4, 2022, p. 45-60.

Catherine Bertho-Lavenir, « L’échappée belle », Les cahiers de médiologie, 5, Gallimard, 1998, p. 115-127.

Philippe Gaboriau, « Les trois âges du vélo en France », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 29, 1991, p. 17-34.

Serge Heiden, Jean-Philippe Magué et Bénédicte Pincemin, « TXM : Une plateforme logicielle open-source pour la textométrie-conception et développement », dans JADT 2010 : 10th International Conference on the Statistical Analysis of Textual Data [En ligne], Rome, Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, 2010. URL : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00549779 (Consulté le 14 juin 2024).

Raymond Henry, Paul de Vivie, dit Vélocio : l’évolution du cycle et le cyclotourisme, Saint‑Étienne, Éditions du Musée d’Art et d’Industrie, 2005.

Frédéric Héran, Le Retour de la bicyclette, Paris, La Découverte, 2015.

François Hubert (d’), En quête d’évasion : le voyage cyclotouriste dans la France de l’entre-deux-guerres, mémoire d’Histoire des sociétés occidentales contemporaines (xixe-xxie siècles), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2014 [mémoire non publié].

Jean-Marie Lafortune, « Les règles de l’ostentation : L’œuvre-phare de Veblen : source et guide de la sociologie du loisir », Revue Interventions économiques. Papers in Political Economy [En ligne], 36, 2007. URL https://doi-org.bases-doc.univ-lorraine.fr/10.4000/interventionseconomiques.537 (Consulté le 8 mai 2024).

Thorstein Veblen, Théorie de la classe de loisir, Paris, Gallimard (Tel, 27), 1978.

Outils

Philippe Tétart, « Vélo ou Bicyclette », dans Encyclopædia Universalis [En ligne], URL : http://www.universalis-edu.com.acces.bibliotheque-diderot.fr/encyclopedie/velo-bicyclette/ (Consulté le 13 juin 2024).

Documents annexes

- Fig. 1 : Carte représentant la fréquence des départements traversés dans les récits de voyage du Cycliste Forézien en 1887 © Nicolas Gony

- Fig. 2 : Carte représentant la fréquence des départements traversés dans les récits de voyage du Cycliste en 1901 © Nicolas Gony

- Fig. 3 : « La puissance de la presse cycliste », Le Cycle : organe hebdomadaire spécial de la vé-locipédie, n. 171, 2 décembre 1894, Bibliothèque du Tourisme et des Voyages, Fonds Touring Club de France, A RES TOU © Ville de Paris / BTV

Notes

1 Pour des raisons pratiques, nous emploierons indifféremment les termes « vélocipède », « vélo », « cycle » et « bicyclette ». Pour découvrir d’autres manières de nommer les deux-roues avant 1900, se référer à Frédéric Héran, Le Retour de la bicyclette, Paris, La Découverte, 2015, p. 37 et 38 ; Philippe Gaboriau, « Les trois âges du vélo en France », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 29, 1991, p. 17-34, en part. p. 22.

2 Thorstein Veblen, Théorie de la classe de loisir, Paris, Gallimard (Tel, 27), 1978 ; Jean-Marie Lafortune, « Les règles de l’ostentation : L’œuvre-phare de Veblen : source et guide de la sociologie du loisir », Revue Interventions économiques. Papers in Political Economy [En ligne], 36, 2007. URL https://doi-org.bases-doc.univ-lorraine.fr/10.4000/interventionseconomiques.537 (Consulté le 8 mai 2024).

3 Catherine Bertho-Lavenir, « L’échappée belle », Les cahiers de médiologie, 5, 1998, p. 115-127, en part. p. 116.

4 Paul Vivie (de), « Un Cyclists Touring Club français », Le Cycliste, n. 11, décembre 1889, p. 308-310, en part. p. 309.

5 Paul Vivie (de), « L’École stéphanoise », Le Cycliste, n. 10, octobre 1901, p. 165-167, en part. p. 165.

6 Philippe Tétart, « Vélo ou Bicyclette », dans Encyclopædia Universalis [En ligne], URL : http://www.universalis-edu.com.acces.bibliotheque-diderot.fr/encyclopedie/velo-bicyclette/ (Consulté le 13 juin 2024).

7 Anonyme, « Chronique de l’étranger », Le Cycliste, n. 2, mars 1891, p. 63-66, en part. p. 64.

8 Paul Vivie (de), « De Saint-Étienne à Villefranche, aller et retour », Le Cycliste forézien, n. 12, janvier 1888, p. 100‑101, en part. p. 100.

9 Anonyme, « Critiques et compliments », Le Cycliste, n. 11, décembre 1891, p. 451-453, en part. p. 452.

10 Raymond Henry, Paul de Vivie, dit Vélocio : l’évolution du cycle et le cyclotourisme, Musée d’Art et d’Industrie (éd.), Saint‑Étienne, 2005, p. 155.

11 Ibid, p. 421 et 425.

12 Ibid, p. 305.

13 Guy Ondacier (d’), « Si j’étais directeur du Cycliste », Le Cycliste, n. 3, mars 1908, p. 50-52, en part. p. 51.

14 Paul Vivie (de), « Notre programme », Le Cycliste forézien, n. 1, février 1887, p. 2-3, en part. p. 3.

15 La multiplication d’un cycle se note 1m30. Elle correspond à une équivalence. Ainsi, une bicyclette dont le développement est d’1m30 parcourt la même distance en un tour de pédale qu’un bicycle dont la roue motrice à un diamètre d’1m30.

16 R. Berger, « Dans les Alpes, avec machine à deux développements », Le Cycliste, n. 4, avril 1900, p. 88-94, en part. p. 89.

17 C. Bertho-Lavenir, « L’échappée belle… » (art. cit. n. 3), p. 122.

18 P. Vivie (de), « L’École stéphanoise… » (art. cit. n. 5), p. 165.

19 Philippe Antoine, « Un homme, une revue, un art du voyage. Vélocio et Le Cycliste (1887-1930) », dans La Revue des lettres modernes. À plume et à pédales. Voyages cyclistes, dir. R. Piguet, Paris, Classiques Garnier (collection Voyages contemporains, n. 4), 2022, p. 45-60, en part. p. 46 et 47.

20 P. Vivie (de), « Un Cyclists Touring Club français… » (art. cit. n.4), p. 309.

21 P. Antoine, « Un homme… » (art. cit. n. 19), p. 45.

22 Ces résultats ont été obtenus à partir d’une analyse textométrique de tous les numéros du Cycliste publiés de 1887 à 1913. Le taux de reconnaissance est estimé à environ 99 %. Cette analyse textométrique a été menée à l’aide du logiciel TXM.

23 P. Vivie (de), « L’École stéphanoise… » (art. cit. n. 5), p. 165.

24 Notons toutefois que le cyclotourisme du début du xxe siècle est encore un fait assez élitaire, qui n’est pas véritablement à la portée des ouvriers.

25 P. Vivie (de), « À nos lecteurs », Le Cycliste, n. 12, décembre 1897, p. 257-259, en part. p. 258.

26 R. Henry, Paul de Vivie… (op. cit. n. 10), p. 208.

27 P. Vivie (de), « L’École stéphanoise… » (art. cit. n. 5), p. 166.

28 François Hubert (d’), En quête d’évasion : le voyage cyclotouriste dans la France de l’entre-deux-guerres, mémoire d’Histoire des sociétés occidentales contemporaines (xixe-xxie siècles), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2014, [mémoire non publié], p. 206.

29 Anonyme, « Chronique générale », Le Cycliste, n. 10, novembre 1892, p. 452-460, en part. p. 459 et 460.

30 Paul Vivie (de), « Une randonnée automnale », Le Cycliste, n. 10, octobre 1900, p. 208-210, en part. p. 209.

31 Anonyme, « Excursions à Yzeron et au Puy-de-Sancy », Le Cycliste, n. 5, juin 1892, p. 236-240, en part. p. 237.

32 Paul Vivie (de), « En montagne », Le Cycliste, n. 6, juillet 1888, p. 115-117, en part. p. 117.

33 P. Vivie (de), « Un Cyclists… » (art. cit. n.4), p. 309.

34 Épicure, « Lettre à Ménécée », Doctrines et maximes, trad. Maurice Solovine, Paris, Hermann et Cie, 2281 après Épicure (1940), p. 79.

35 W. Quick, « Chronique de l’étranger », Le Cycliste, n. 8, septembre 1892, p. 353-355, en part. p. 354. La cooccurrence de « loisir » et « forcé » a toujours un lien avec la saison hivernale dans notre corpus.

36 P. Antoine, « Un homme… » (art. cit. n. 19), p. 45.

37 C. R., « Correspondance », Le Cycliste, n. 1, janvier 1901, p. 15-17, en part. p. 16.

Pour citer ce document

Quelques mots à propos de : Nicolas Gony

Droits d'auteur

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/) / Article distribué selon les termes de la licence Creative Commons CC BY-NC.3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/)