- Accueil

- > Les Annales

- > n° 11

- > Spectacles et théâtre dans le Haut Poitou (1770-1815) : quelle réception pour un divertissement historiquement contesté ?

Spectacles et théâtre dans le Haut Poitou (1770-1815) : quelle réception pour un divertissement historiquement contesté ?

Par Mélissa Jarrousse

Publication en ligne le 16 juillet 2025

Résumé

During the xviiith century, theater began to thrive in the french provinces. In the province of Poitou, for exemple, one could observe at the end of the century, the creation of several theater or performance venues. Through the exemple of the three biggest cities of Poitou, Poitiers, Châtellerault and Loudun, this article will focus on the people and the reasons behind the rise of theaters and concert halls in the french countryside. The notions of leisure and distraction often linked to theater shows will be questioned as the political and moralizing discourses used to justify the construction of this type of places will be analyzed. Finally, this paper will address the different roles entitled to theaters, a location devoted to art expression, to political education as well as a place submitted to a mercantile system.

Le théâtre connaît un important développement en province au cours du xviiie siècle. L’ancienne province du Poitou n’échappe pas à cette logique et on constate, à la fin de cette période, l’émergence de plusieurs salles de spectacle. À travers l’exemple de trois villes du Haut-Poitou, Poitiers, Châtellerault et Loudun, il s’agira d’appréhender les acteurs et les facteurs impliqués dans le développement des salles de spectacle dans le territoire. La notion de distraction ou la qualification de loisir associées au théâtre seront ainsi remises en question face aux rhétoriques moralisatrices et politiques développées pour justifier la construction de ces lieux de spectacle. Cet article aura ainsi pour objectif de confronter les différents rôles du théâtre, à la fois lieu privilégié de l’expression artistique, lieu d’éducation politique et social et espace marchand.

Mots-Clés

Table des matières

Texte intégral

1Lors de la Révolution française, l’activité théâtrale connaît un important développement à la suite de la loi du 13 janvier 1791, donnant la possibilité à « tout citoyen [d’]élever un théâtre public et y faire représenter des pièces de tous les genres, en faisant, préalablement à l’établissement de son théâtre, sa déclaration à la municipalité des lieux »1. Dans la décennie suivant cette mesure, c’est plus de quarante théâtres qui sont construits sur tout le territoire. À cela s’ajoutent les lieux de représentations amateurs et populaires qui éclosent aussi bien à Paris qu’en Province. Pour appréhender ce phénomène, il semble nécessaire de s’intéresser aux pratiques théâtrales antérieures à la Révolution, mais aussi au devenir des entreprises théâtrales dans les décennies suivant leur naissance. Ainsi, cette étude a pour bornes chronologiques les années 1770 et 1814.

2La logique historique de ces dates permet d’analyser les permanences et les mutations du théâtre révolutionnaire avec les pratiques antérieures et postérieures. Une perspective qui semble d’autant plus pertinente que les années 1770 à 1814 sont marquées par la succession de plusieurs régimes - l’Ancien Régime, la Première République, le Consulat et l’Empire - aux politiques culturelles très contrastées. Enfin, cette chronologie est reconnue en histoire de la littérature sous la dénomination de « période sans nom ». Bien que cette étude relève de l’histoire de l’art, le théâtre étant un art pluridisciplinaire, une ouverture sur d’autres champs d’études semble nécessaire et pertinente.

3Il a été fait le choix de mener ce travail en province afin de mesurer la portée des mesures prises sur les théâtres sur l’ensemble du territoire français. Nous avons fait le choix d’étudier le théâtre dans le Centre-Ouest de la France et plus précisément dans le Poitou, ce territoire n’ayant pas fait l’objet d’une étude de grande envergure. En effet, les ouvrages scientifiques s’intéressant à ces problématiques sont principalement des mémoires monographiques de maîtrise et de master, mis à part l’étude de 1898, L’ancien théâtre en Poitou, de l’érudit Henri Clouzot2.

4Le Poitou correspond entre les années 1770 et 1814 à plusieurs réalités. Sous l’Ancien Régime, le territoire équivaut à la généralité de Poitiers et de La Rochelle. Puis, sous la Révolution, suite à la nouvelle division administrative de 1789-1790, le Centre-Ouest de la France se compose de trois départements, le « département occidental du Poitou », le département oriental du Poitou ou « Haut-Poitou » et le « département intermédiaire du Poitou », ce qui correspondrait aujourd’hui à la Vendée, la Vienne et les Deux-Sèvres3. Ces territoires ont respectivement pour chef-lieu Fontenay-le-Comte, Poitiers et Niort. Si le découpage évolue peu dans les années qui suivent, il faut cependant noter que sous l’Empire, Fontenay-le-Comte perd son statut de chef-lieu au profit de la Roche-sur-Yon (Décret du 25 mai 1804 ou 5 prairial de l’an xii).

5Il s’agira alors de réfléchir aux liens entre les acteurs de la culture et le pouvoir : comment les bouleversements politiques sont-ils ressentis en province, en termes de construction de salles, de répertoire, de contrôle et de censure ? Décentrer son regard amène également à se questionner sur la géographie théâtrale, sur les réseaux régionaux reliant les différentes salles, ainsi que sur le déplacement des troupes et leur réalité de vie. Il s’agira d’identifier des pôles culturels et la manière dont les spectacles se diffusent sur le territoire. Enfin, cela permettra d’appréhender l’importance des théâtres dans le paysage régional, mais aussi dans les mœurs des populations.

Le développement du théâtre dans le Haut-Poitou : troupes itinérantes, scènes de fortune et salles de spectacles

Les divertissements populaires : typologie des spectacles, typologie des acteurs

6Au xviiie siècle, les pourvoyeurs de spectacle sont principalement des troupes itinérantes. Parmi elles, on retrouve tout d’abord des artistes forains. Ils se déplacent de ville en ville et de foire en foire pour donner des représentations variées : acrobaties, danse de corde, équilibrisme, etc. Ils s’organisent généralement en troupe, bien que certains voyagent seuls, et prennent les places publiques comme scène. Il existe aujourd’hui peu de témoignages de leur art, les archives étant lacunaires sur ce sujet. Il est néanmoins possible de se tourner du côté de la presse. La région possède un journal, les Affiches du Poitou, fondé en 1773 par René-Alexis Jouyneau-Desloges4. L’hebdomadaire accorde peu d’intérêt aux divertissements. Le directeur possède une vision du journalisme singulière : influencé par les idées des Lumières, il envisage le monde de la presse avec une approche encyclopédique. Les Affiches du Poitou relaient peu l’actualité et proposent plutôt des articles sur l’économie, l’agriculture et la santé. Par ailleurs, le directeur n’écrit pas seul. Il appelle ses abonnés à contribuer au périodique sous formes de lettres. Si l’on se réfère aux correspondances publiées, une partie des abonnées, ou du moins les plus actifs, sont des médecins dont les préoccupations tournent autour des dernières avancées hygiénistes et du développement de l’agriculture. Ainsi, les références aux arts en sont restreintes.

7On retrouve cependant au mois de mars 1774 une lettre anonyme portant sur un carnaval du territoire5. L’expéditeur décrit une « fête remarquable » sur le thème de « notre anciene Chevalerie » durant laquelle un spectacle étonnant eut lieu :

[…] Au milieu des danses qui y succéderent, survint une troupe de masques, au nombre de dix, armés comme les anciens Chevaliers, des lances, Boucliers, &c. Leur Chef déclara au nom de tous qu’ils étoient prêts de soutenir contre quiconque se présenteroit, que la Princesse Aimée […] l’emportoit en beauté sur tout une autre Princesse ; dans ce même moment se présente un autre Chevalier, qui après avoir fait le tour de la salle, dit qu’il étoit prêt de soutenir contre tous que la Princesse Amélie étoit plus belle que la Princesse Aimée. […] Comme on étoit sur le point d’en venir aux mains, parut un Géant, lequel annonca d’une voix formidable qu’il alloit réduire tous en poussière ; six des premiers Chevaliers se battirent contre lui ; il les terrassa tous les uns après les autres ; alors le Chevalier de la Princesse Aimée, étoit la plus belle, & demanda la permission de combatre à son tour le Géant. […] Il y eut un nouveau combat, qui parut fort vif ; Le Géant fut vaincu, le Chevalier le désarma, & porta ses armes aux pieds de la Princesse Aimée, qui courona le vainqueur6.

8Cette lettre constitue un témoignage rare. L’enthousiasme de l’auteur se ressent et tout semble indiquer que le divertissement eut le plus grand effet sur lui et peut-être sur le reste du public aussi. En effet, les qualificatifs mélioratifs ne manquent pas et parsèment le texte ; l’événement est tantôt qualifié de « brillant », de « très joyeux », de « remarquable » et même d’amusant. Au-delà du texte, la démarche même de décrire le spectacle et de le publier dans la presse locale laisse à penser que la fête fut particulièrement exceptionnelle. Enfin, cette lettre brosse en creux un portrait nuancé des saltimbanques, qui maîtrisent à la fois le langage corporel et celui des mots. Les joutes verbales créent une envie, une attente chez le public, que les joutes physiques viennent combler. Certains artistes sont parfois désignés sous le nom d’« acteur », leurs performances mélangeant généralement rhétorique, théâtre et acrobaties7. Cependant, ils ne bénéficient pas du même statut que les acteurs de théâtre.

9Malgré l’attrait apparent du public pour les spectacles de rues, les Affiches du Poitou ne relaient pas d’autres évènements similaires8. Cette absence questionne, mais il se pourrait que la raison soit à chercher auprès du directeur du périodique, Jouyneau-Desloges. Issue de la moyenne bourgeoisie, il débute, dans les années 1750, une carrière dans la direction des domaines de La Rochelle, avant d’évoluer dans le même milieu que les élites locales, en tant que secrétaire des commandements du lieutenant général des armées du roi en Aunis, Poitou et Saintonge. Dans les années 1770, il se tourne finalement vers le journalisme, tout d’abord à La Rochelle puis, à partir de 1773, à Poitiers. Tout porterait à croire que le directeur partage les mêmes idées que ses contemporains issus de la noblesse, à savoir un certain mépris pour les divertissements populaires. On sait par exemple que Jouyneau-Desloges correspond régulièrement avec Denis Robin de Scévole, secrétaire du roi à Argenton en Berry. Entre 1773 et 1781, il publie plus de trente lettres reçues de son ami. Dans l’une d’elle, De Scévole annonce l’arrivée d’un artiste, « [l]e sieur Clémenson, habile Equilibriste » en provenance du Berry9. S’il demande au directeur du journal de « […] l’accueillir favorablement » et « […] le recomander dans cette bonne ville, à quelque persone de [s]a connoissance », il profite de sa lettre pour condamner fermement les divertissements populaires qu’il juge « misérables »10. Il met également en garde contre « le goût de la frivolité » que développe les spectacles chez ces concitoyens, un discours très largement répandu depuis la Querelle du théâtre des années 166011. Pour les ennemis du théâtre, tel que le prédicateur Louis Bourdaloue, quel que soit le sujet abordé, les pièces font naître chez les spectateurs des passions contraires à la morale, leur ressort étant l’assouvissement d’une jouissance égoïste et non la pitié chrétienne12. Le théâtre est ainsi un divertissement « dont l’unique effet est d’émouvoir les passions les plus vives et de répandre dans l’imagination et dans les sens les plus dangereuses semences du péché »13. À la fin du xviiie siècle, si la querelle s’est atténuée, des voix opposées au théâtre se font toujours entendre chez les érudits et la noblesse à l’instar de Jean-Jacques Rousseau. Dans sa Lettre sur les spectacles, Rousseau pointe du doigt l’incapacité des spectacles à être moraux, les auteurs et les pièces ayant pour « objet principal de plaire » et donc de flatter les passions des spectateurs, qui dans le cas contraire « […] seraient bientôt rebutés, et ne voudraient plus se voir sous un aspect qui les fit mépriser d’eux-mêmes »14. Ainsi, les spectacles ne seraient pas dignes d’intérêt, tout juste mieux que les tavernes ou les billards selon la lettre de De Scévole. Ce dernier conclut par ailleurs sa correspondance en déplorant sa recommandation :

J’aurois bien plus plaisir, m., à vous annoncer que des troupes de Cultivateurs s’y sont rendus pour défricher les landes immenses dont nous sommes environés : mais que voulez vous ? […] Il faut bien aux habitants des villes quelque amusement qui puisse remplir le vide de leur vie15.

10Jouyneau-Desloges, suivant peut-être les préceptes de son ami, ne publiera plus de chroniques sur les divertissements populaires. Sa principale ou plutôt sa seule chronique artistique du journal ayant alors trait à la création d’une institution officielle et noble : l’école gratuite de dessin de Poitiers en 1773.

De l’aménagement des salles de spectacle : développement et itinérance des troupes professionnelles

11Les troupes foraines ne sont pas les seules à circuler sur le territoire français pour donner des spectacles. À partir du xviie siècle, le théâtre scolaire et religieux, des formes de théâtre amateur et à vocation morale et didactique, se professionnalisent progressivement au bénéfice de troupes « théâtrales » de comédiens. Également ambulants, les acteurs circulent de ville en ville, où ils s’établissent dans les théâtres locaux ou le plus souvent sur des scènes de fortune, installées généralement dans des salles de jeu de paume.

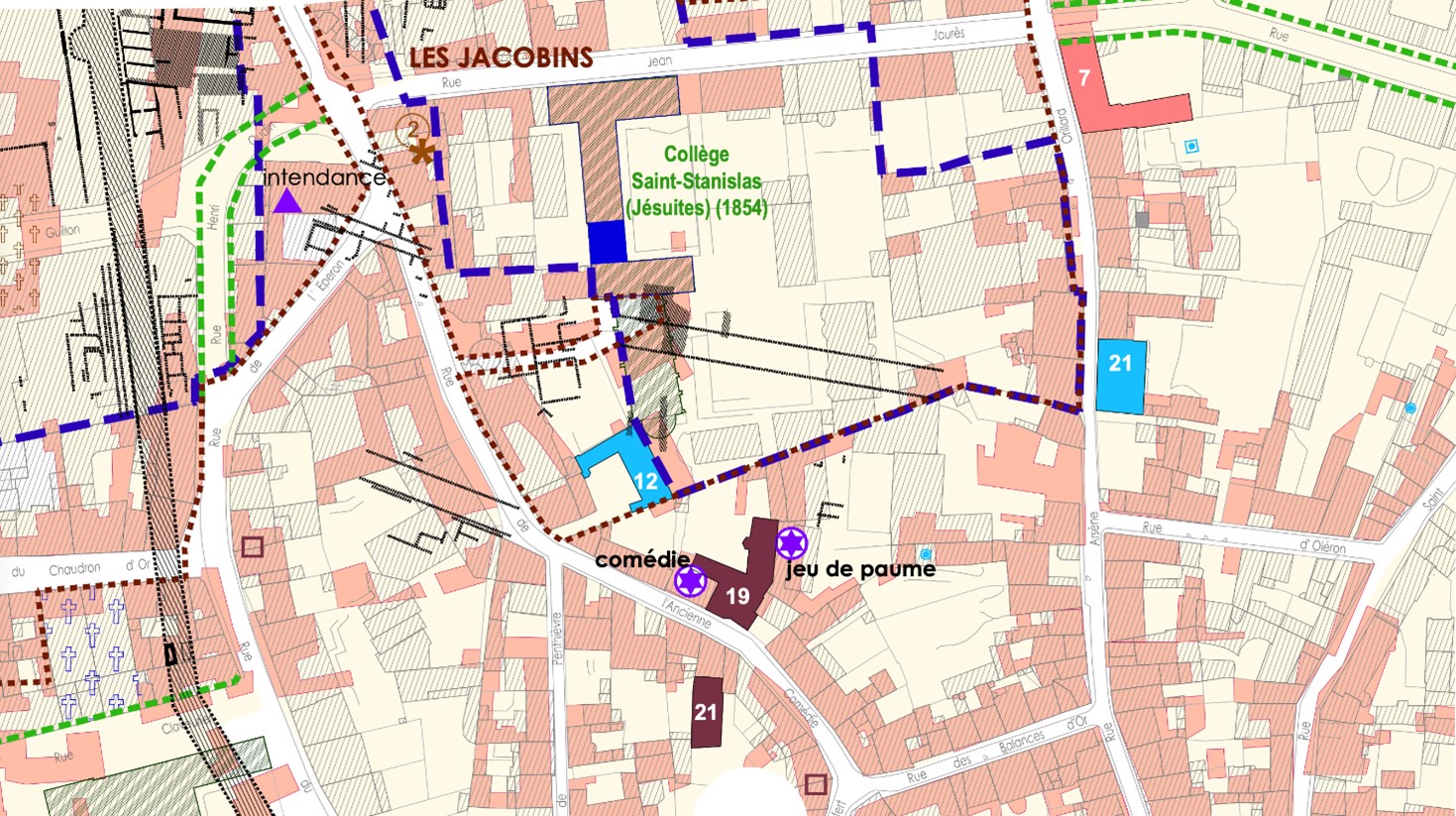

12Dans le Haut-Poitou, ces deux configurations co-existent. En effet, au xviie siècle, Poitiers possède un théâtre régulièrement désigné dans les sources sous le nom de « Comédie », situé rue de la Comédie (Fig. 1)16. À cela s’ajoutent diverses salles de spectacle, on en compte plus de vingt-deux à la fin du siècle. Les autres pôles d’attraction du territoire, Loudun et Châtellerault, sont respectivement dotés à la même période de deux et de trois lieux de divertissement. Ce constat tend à attester d’une forte attractivité théâtrale dans la région. Cependant, cette affirmation doit être nuancée. À partir du début du xviiie siècle, de nombreux lieux de représentations ferment. À Poitiers, ils ne sont plus que trois encore en activité en 175517. L’un d’eux est le jeu de Paume du Petit Bracq, accolé à la Comédie (Fig. 2) et qui la remplacera officiellement à partir de 176618. À Châtellerault et Loudun, les cinq salles disparaissent toutes dans les premières décennies du siècle des Lumières19.

Fig. 1 : Poitiers. BM Poitiers, PL13. Anonyme. Plan topographique de la Ville de Poitiers. Poitiers, s. n., 1786. Détail : Salle de spectacle de Poitiers, de plan circulaire, à la jonction entre la rue de la Comédie et rue d’Enfer (voir l’image au format original).

Fig. 2 : Poitiers. Grand Poitiers. DRAC Poitou-Charentes. Plan historique de la ville de Poitiers. Document annexe au « Cahier I du rapport de Présentation du plan de sauvegarde et de mise en valeur », 2021. Détail : Plan de la Comédie de Poitiers, rue de l’Ancienne comédie (voir l’image au format original).

13Si l’on peut s’attendre à ce que le théâtre fasse partie des arts officiels auxquels pourraient s’intéresser les Affiches du Poitou, il n’en est rien. Une seule mention de l’activité théâtrale poitevine est faite en 1773 par un contributeur anonyme, un « voyageur » :

J’aime beaucoup le spectacle ; lorsque j’arrive dans une ville, la première question que je fais, est pour savoir, s’il y a Comédie, & pour peu que les Acteurs soient bons, j’y fais une station plus longue, que je ferois sans cela. Il y a quinze jours que je suis à Poitiers ; les Comédiens qui y sont m’ont intéressé ; j’ai été les entendre chaque fois qu’ils ont joué ; on les trouve bons, car la chambrée a toujours été complette20.

14L’auteur est avare en détails : le voyageur reste vague. Il raconte comment, après avoir apprécié la première représentation, il est resté voir « plusieurs pièces, en différents genres »21. Toutefois, il omet de donner le nom des pièces ou de décrire la salle de spectacle. S’il est probable qu’il se soit rendu au jeu de paume du Petit Bracq, nous ne sommes pas en mesure de l’attester. Concernant la troupe, là encore, le voyageur n’en brosse pas le portrait. Il est impossible de connaître son origine, son statut (itinérante ou locale), sa taille, etc. Son expérience théâtrale reste finalement au stade de l’anecdote ; elle est en réalité prétexte à une réflexion sur la création d’un « Théâtre national », qui seul pourra concourir au « progrès des Beaux-Arts, dans tous les genres possibles »22.

15À travers ces différentes lectures, le Haut-Poitou n’apparaît pas comme un haut-lieu du théâtre en France, au contraire, comme l’assène amèrement un contributeur des Affiches en 1778. Il écrit à propos d’un auteur local, un certain Lainé, qu’il aurait fait la « gloire du Poitou » et qu’il aurait connu « une place distinguée dans la République des Lettres », s’il n’était pas resté dans la région et qu’il eut « […] été transporté sur un autre Théâtre »23. Si cet art peine à s’affirmer dans le territoire entre les années 1770 et 1780, qu’en est-il durant la Révolution ?

16Il semblerait que cette période marque un renouveau : l’activité théâtrale retrouve un certain dynamisme, qui se poursuit dans la décennie suivante. Les archives de la police sont particulièrement révélatrices. Cette administration veille au maintien de « l’ordre » et de la « sûreté » des spectacles. Pour cela elle applique une mesure stricte concernant la circulation des troupes :

AUCUNS Directeurs, Acteurs et Actrices, ne pourront faire jouer, jouer et représenter aucuns Spectacles dans l’étendue de la Commune, sans au préalable s’être présenté à l’administration municipale, y avoir fait inscrire leurs noms, surnoms, âge, le lieu de leurs domiciles ordinaires et la profession qu’ils exerçaient avant de suivre le Théâtre Poitiers, Arch. mun. Mesures prises par la municipalité de pour la police des spectacles, 22 vendémiaire an V, I6, folio 1124.

17De plus, les directeurs doivent présenter leur répertoire afin qu’il fasse l’objet d’une relecture, qui amènera à des corrections voire à la censure de certaines pièces, lorsque le commissaire de l’administration le jugerait nécessaire. Grâce à ces documents, nous avons pu répertorier plusieurs troupes sur cette période et la décennie suivante : celles d’un certain Lorioux Saint-Romain en 1797, de Ross et de Meunié dit Saint-Val en 1798, de Vassour en 1799, de Gornot et de Bonnet Beauval en 1808, de Dabrin en 1810 et enfin de Dupré Nyon en 1811. Cette liste n’est pas exhaustive : cependant, elle permet bien de commencer à appréhender les dynamiques territoriales. Durant la Révolution, les troupes regardent vers l’Ouest comme Lorioux Saint-Romain qui part de Poitiers pour Niort, ou vers le Nord, à l’instar de Meunié qui, après s’être rendu à Châtellerault où il fit « bien mal affaire », décide se rendre à Chinon avant de redescendre sur Poitiers25. Sous l’Empire, les dynamiques changent peu : Dupré Nyon, originaire de Saumur, demande ainsi l’autorisation de jouer à Poitiers26. Cependant, la circulation des troupes fait l’objet d’un contrôle plus important. En juin 1806 et avril 1807, deux décrets sont promulgués afin de restaurer le système de privilège des théâtres. Ils amènent également à la création d’arrondissements dramatiques ; chaque département est inséré à l’intérieur d’un des vingt-cinq arrondissements créés dans le but de mieux contrôler et de surveiller l’activité dramatique, la vie et les déplacements des troupes. La Vienne se retrouve alors regroupée avec la Haute-Vienne, la Charente, la Dordogne et la Corrèze dans le neuvième arrondissement tandis que les Deux-Sèvres et la Vendée le sont avec la Charente inférieure (Charente-Maritime)27. Les troupes circulant dans le Haut-Poitou viennent alors de la Rochefoucault pour Dabrin ou encore de Limoges pour Bonnet Beauval28.

Le théâtre, entre divertissement et objet politique : les administrations face au public

Les enjeux du spectacle : économie de moyen et politique d’embellissement

18Les villes du Haut-Poitou envisagent à partir du dernier quart du xviiie siècle la construction de nouvelles salles de spectacle. Ces projets ont toutefois un même point commun : ils sont le fait d’initiatives personnelles ou collectives. Ainsi, à Poitiers, l’aménagement du jeu de paume du Petit Bracq en lieu de divertissement, en 1766, est dû à l’investissement de notables locaux à savoir le marquis et le comte de Nieuil, le marquis de Marconnay et le marquis des Francs, qui se seraient alors, selon Henri Clouzot, associés à un promoteur du nom de Forien29. À la fin du siècle, le bâtiment tombant en désuétude, l’architecte Zacharie Galland soumet au conseil municipal, en l’an 4 (1795-1796), puis en l’an ix (1801), des projets de construction d’un théâtre. À Châtellerault, le conseil municipal reçoit, le 8 fructidor an xi (1803), une pétition « présentée par une société d’actionnaires, dans laquelle les pétitionnaires demandent l’assentiment et le vœu du conseil sur le projet qu’ils ont de faire construire à leurs frais (avec l’agrément du gouvernement) une salle de spectacle dans la cy devant église des Minimes occupée à la tenue de la bourse de commerce »30. Elle succède au Temple de la Raison, installé dans l’ancienne église Saint-Jacques, qui accueillait à partir de 1794 des pièces patriotiques. Enfin, à Loudun, une salle de spectacle ouvre en 1806 dans l’établissement du cafetier Bérault, rue de Housse Galant31.

19Le cas de Loudun mis à part, l’implication de notables dans le développement de salles de spectacle semble être une pratique répandue. En effet, on retrouve, par exemple, le même phénomène à Saumur, où une société d’actionnaires élève une salle en 1785. Ces sociétés sont anonymes pour la plupart. Il est alors difficile de déterminer leur influence sur les conseils municipaux, puis leur investissement dans la gestion des établissements. Cependant, le cas de Châtellerault nous renseigne sur les moyens dont disposent les actionnaires et leurs motivations. En effet, la société ne se contente pas de proposer le projet, mais aussi de le financer en échange des revenus qu’apporteront les spectacles. Les pétitionnaires s’engagent à payer le chantier d’aménagement de l’église des Minimes, mais aussi de « disposer à leurs frais un local vaste et plus commode pour la tenue de la bourse » qui était jusqu’alors abritée dans l’église32. En retour, ils demandent de toucher le revenu qu’apporteraient les représentations33. Le conseil municipal accepte le 27 fructidor an xi (1803). Il avait alors été imaginé de partager l’édifice dans sa longueur. La surface de 124 pieds devait être divisée en un vestibule de 25 pieds abritant également la première salle de la Bourse. La seconde devait se situer au-dessus du vestibule, dans un espace mesurant 25 pieds de long, 24 pieds de largeur et de 12 à 13 pieds de hauteur. Après le vestibule, les spectateurs devaient se retrouver face à un escalier donnant sur le palier des loges aménagées dans un espace mesurant 11 pieds. Enfin, la salle de spectacle et sa scène devaient s’étendre sur 33 pieds et s’élever sur 36 à 40 pieds, à raison de deux rangs de loges34.

20Finalement, les pétitionnaires ne respecteront pas leurs engagements. Les loges par exemple ne sont pas construites. Dans son mémoire de recherche René Charles Guilbaud cite un extrait des délibérations du conseil municipal de la ville de 1888, dans lequel le maire de Châtellerault et érudit Ernest Godard témoigne : « il n’y avait pas d’autres loges que deux avant-scènes grillées, élevées d’un mètre environ au-dessus de l’orchestre et auxquelles on parvenait par de petits escaliers de trois ou quatre marches »35. Aucun effort n’est fait sur les décors, la salle est considérée par la postérité comme « une construction des plus primitives. […] en somme cette salle de spectacle était fort laide et incommode, surtout pendant l’hiver, en raison des courants d’air qu’elle y laissait circuler »36. Il semble peu probable que ce dénuement soit dû à un manque de financement, d’autant plus que les dépenses avaient été vues à la baisse par le conseil municipal, qui ne jugeait pas nécessaire de construire un local pour la bourse, s’il était possible d’aménager un espace « commode et séparé de toute communication » dans l’église même37. Il s’agirait plus probablement d’une logique marchande, cherchant à réduire le coût de l’aménagement et de maximiser les profits. Par ailleurs cette stratégie aurait fonctionné selon Ernest Godard qui témoigne que « […] malgré tous ses défauts, elle [la salle de spectacle de l’église des Minimes] était prise très au sérieux par nos pères qui ne voyageaient pas souvent et n’avait pas par conséquent l’occasion d’établir une comparaison entre la triste nudité de leur théâtre et l’ornementation somptueuse des grandes villes »38. Il faudra attendre 1814 pour que le conseil municipal étudie un projet pour une nouvelle salle de spectacle. En 1818, les Châtelleraudais s’emparent du sujet et une proposition de construction d’un nouveau théâtre est soumis à l’administration par une autre société de quarante-deux actionnaires. Elle est finalement acceptée par le ministre de l’Intérieur, la même année39.

21À Poitiers, la mise en œuvre du projet de théâtre diffère : elle n’est plus menée par une société mais par un seul homme, l’architecte Zacharie Galland. De plus, il envisage la construction d’un théâtre comme un prolongement des projets d’embellissement de la ville. C’est ce qu’il déclare en l’an ix (1801) :

[…] Annoncer des vues d’embellissement et de commodité pour Poitiers, c’est promettre le projet d’une nouvelle Salle de spectacle, […] Il serait sans doute inutile de faire remarquer la mauvaise construction, les dangers de l’emplacement et la laideur de la Salle actuelle : il n’est pas besoin de prouver ce qui est généralement senti et connu […] Le voyageur est surpris de trouver sur sa route le chef-lieu du département de la Vienne, privé seul de pareil établissement […] Depuis longtemps l’opinion publique désigne pour l’emplacement d’une nouvelle Salle de spectacle, le terrain sur lequel sont bâties la halle dite des Vieilles Boucheries, la petite maison et écurie y adjacentes. […] On peut ainsi substituer à une masse informe de masures délabrées, un monument servant l’utilité publique, au progrès des arts et à la décoration de la place40.

22Contrairement aux salles de spectacles précédentes, le projet a vocation à être soutenu par la ville. Le conseil municipal refuse, considérant les vues de Galland comme trop ambitieuses et surtout trop chères. L’architecte propose au conseil, en 1810, de créer un impôt pour financer les travaux. Cependant, l’administration préfère privilégier le réemploi et aménage tour à tour en salle de spectacle l’ancienne église des Augustins, l’ancienne église Saint-Didier et son cimetière et enfin l’enclos des Jacobins41. Ce n’est que le 26 août 1816, que le conseil municipal se décide à franchir le pas. Les idées de Zacharie Galland sont reconsidérées mais le conseil des Bâtiments civils juge l’étude insuffisante et l’estimation « bien au-dessous de la vérité »42. Le projet aurait été alors proposé à un second architecte, Pierre Jean Louis Vétault. Ses plans sont retenus en 1817 pour leur caractère moins onéreux. Cependant, la ville demande une participation à l’État, pour financer une partie de l’ensemble. Il fournira 44 489 francs43. L’ingéniosité de Vétault réside dans sa capacité à s’adapter parfaitement à son emplacement, à l’angle de la rue des Vieilles-Treilles : le bâtiment se devait de donner une impression de régularité et de continuité avec la place royale, tout en s’adaptant à la forme irrégulière de la parcelle (Fig. 3).

Fig. 3 : Poitiers. AD Vienne. Cadastre, 4P1177-1188, Cadastre de Poitiers, folio 62. Détail : Plan du théâtre de Poitiers, place d’Armes (voir l’image au format original).

Le théâtre entre divertissement et éducation

23Ainsi, on peut remarquer que les projets de salles de théâtre financés sont plus susceptibles d’être approuvés par les conseils municipaux. Cependant, des raisons d’ordre moral et social ne sont pas à négliger. Tout d’abord, le théâtre est soumis depuis la fin du xviie siècle au droit des pauvres, un impôt qui bénéficie aux indigents. Ce caractère charitable séduit la bonne société. Les Affiches du Poitou partagent en avril 1773, un « projet en faveur des Pauvres » :

Tout ce qui peut contribuer au soulagement des hommes, doit être bien accueilli. Si les vues mêmes que l’on a pour cela, n’étoient pas aussi justes qu’on l’a d’abord imaginé, elles mériteroient toujours de l’indulgence en faveur de la bonne intention. […] ne seroit-il pas avantageux d’établir [à Poitiers] un Concert spirituel, au profit des pauvres ? Il conviendroit de le donner à la Maison-de-Ville, où les Ecclésiastiques même s’empresseroient de se rendre, dès qu’ils sauroient que du plaisir innocent qu’ils vont goûter, doit naître un soulagement pour les malheureux. Ce concert se soutiendroit d’autant mieux, qu’il passe souvent ici des musiciens étrangers, que l’on s’empresse d’aller entendre, & dont quelques-uns pourroient s’y fixer.

24Aboli provisoirement par les lois du 4, 5, 6 août 1789, cet impôt est remis en place par la loi dite du 7 frimaire an V (1796). Il est prévu dans l’article I, une perception d’« un décime par franc en sus du prix de chaque billet d’entrée, pendant six mois, dans tous les spectacles où se donnent des pièces de théâtre, des bals, des feux d’artifice, concerts, courses et exercices de chevaux pour lesquels les spectateurs paient »44. « La même perception aura lieu sur le prix des places louées pour un temps déterminé. De son côté, l’article 2 dispose que « Le produit de la recette sera employé à secourir les indigents qui ne sont pas dans les hospices. ». Le droit des pauvres au départ rétabli de manière provisoire se voit rapidement prorogé par treize textes successifs, jusqu’à ce que le décret du 9 décembre 1809 fixe une durée d’application pour une période indéterminée. Ces différentes prorogations sont importantes pour l’administration, qui s’assure par l’intermédiaire des sous-préfets de la coopération des maires. Dans le Haut-Poitou, plusieurs correspondances attestent de ce phénomène, notamment les lettres adressées par le sous-préfet au maire de Châtellerault, dans lesquelles il détaille les spectacles imposables et le montant des perceptions45.

25Ensuite, le théâtre est considéré comme un art pouvant élever les mœurs et éduquer le peuple. Le divertissement est prétexte au politique. Ainsi, on peut lire le 22 vendémiaire an 5 (1796), parmi les mesures prises par la municipalité de Poitiers pour la police des spectacles :

Un membre, chargé de la partie de la Police, a dit ‘‘Citoyens, je me sers des expressions du Gouvernement pour vous observer que le but essentiel de l’établissement des Spectacles, où la curiosité, le goût des Arts et d’autres motifs attirent chaque jour un rassemblement considérable de Citoyens de tout sexe et de tout âge, étant de concourir par l’attrait même du plaisir à l’épuration des mœurs, ces institutions doivent être l’objet d’une partie de vos sollicitudes’’46.

26Les comptes-rendus du conseil municipal de Châtellerault vont également dans ce sens. Le 27 fructidor an xi (1803), il se déclare en faveur de l’aménagement de l’église des Minimes, « [c]onsidérant que le théâtre en offrant un amusement utile soit à l’instruction publique et aux bonnes mœurs, que dans l’établissement préposé la classe indigente y trouve de puissants secours par la perception du 10e du prix des plans »47.

27Cette volonté d’« épurer » ou d’« élever » les mœurs par le théâtre n’est pas nouvelle. En 1776, par exemple, Scévole condamne largement dans sa lettre la programmation des « Comédies & […] Opéras-Boufons »48 :

Je voudrois seulement qu’au lieu de toutes ces petites intrigues amoureuses […] on prit, en nous amusant, plus de soin de nous instruire ; je voudrois que nos pièces de théâtre ne fussent que le développement pathétique d’un trait de générosité, d’humanité, de bienfaisance. Je voudrois enfin que la Comédie devient le fléau du vice & du ridicule, comme elle l’étoit dans son origine : & alors la Nation pouroit tirer un très grand avantage & de ces Comédiens qui pénètrent par tout & du goût décidé qu’on a pour les spectacles. O Molière ! Faut-il que la nature ne puisse aujourd’hui reproduire un génie qui te ressemble49 !

28Cette vision se fait cependant plus pressante à partir des années 1790. Sous la Révolution, le théâtre devient prétexte à la célébration de la République. La police des spectacles impose aux comédiens de porter la cocarde sur scène50. Le répertoire est surveillé et censuré au besoin, pour éviter de « choquer les oreilles républicaines »51. Les théâtres se doivent de « représenter les Pièces le plus propre à former l’esprit public et à développer l’énergie républicaine »52. Pour cela, les directeurs des troupes doivent présenter à la police des spectacles leurs répertoire. Elle se donnera le droit d’autoriser ou non les pièces, décision qui ne peut être contestée53. Ainsi, les mesures ayant trait au contrôle des mœurs se multiplient et parfois, ces dernières se contredisent. Parmi les exemples, l’administration municipale de Poitiers est confrontée sous le consulat à une incohérence : depuis l’an iv, la police des spectacles impose aux troupes d’interpréter des airs patriotiques sur scène avant chaque pièce mais, la même année, il a été interdit « de chanter d’autres hymnes que ceux qui font partie des pièces, où qui sont annoncées »54. L’administration se retrouve alors impuissante face à un comédien ayant refusé des chants patriotiques.

29Par ailleurs, si l’administration voit dans le théâtre un outil d’instruction et de propagande, il n’en va pas de même pour le public, qui le considère comme une distraction voire une échappatoire. Il n’est pas rare d’assister à des débordements dans les salles de spectacles. Si certains comédiens refusent les chants patriotiques, le public partage parfois cette position. Durant l’an iii, par exemple, les administrateurs du département de la Vienne et les citoyens composant le conseil général de la commune de Poitiers échangent à propos de troubles survenus au spectacle à l’occasion du chant du Réveil du peuple : le bruit réalisé par le public pendant l’air est considéré comme anticivique et il est reproché aux officiers municipaux de ne pas avoir mis fin à ce comportement. Le cas de figure opposé existe aussi. Le 10 vendémiaire de l’an vi, lorsque la troupe refuse de jouer des chants patriotiques, la salle se révolte, souhaitant entendre de la musique, quelle qu’elle soit55. Enfin, la distraction peut laisser place à l’exutoire. Le 19 vendémaire an vi (1797), un « petit commissaire de police du canton de Poitiers » rapporte que la « citoyenne La Rosse attachée au spectacle » s’est faite « gravement insultée par le citoyen Dupuis capitaine d’une compagnie de conscrits en section dans cette commune » et menacée de se faire « donner du pied par le cul, et des coups de plats de sabre »56. Afin d’éviter de tels débordements, les municipalités prennent des mesures toujours plus strictes : les représentations doivent alors commencer à des heures fixes et les acteurs se présenter à l’heure indiquée pour ne pas échauffer l’esprit du public57. De la même manière, ils se doivent de prendre le moins de temps possible pendant les entr’actes. Les spectateurs de leur côté ont l’obligation de garder le silence. Il leur est défendu « de s’attaquer au Spectacle, soit par plaisanterie ou autrement, et de rien faire qui puisse troubler l’ordre public » ou encore « de jeter sur le Théâtre, et dans aucune partie de la Salle, aucuns papiers, fruits ni immondices »58. L’Administrateur de police veille alors au respect des règles et « [c]eux qui enfreindront les défenses portées au présent, ou occasionneront du trouble par d’autres circonstances non exprimées, seront rappelés à l’ordre et à la décence ; ceux qui s’en écarteront, seront regardés comme perturbateurs, et en cas de désobéissance, ils seront contraints par les voies répressives »59.

Conclusion

30Le développement du théâtre dans le Haut-Poitou est un phénomène lent, durant lequel le théâtre amateur, religieux et scolaire, laisse progressivement sa place à un théâtre de comédiens professionnels. Les troupes sont ambulantes. Un réseau territorial se met alors en place, au gré des dynamiques locales et des politiques. Les troupes théâtrales investissent des lieux de spectacles définis à savoir les salles de jeu de paume ou les comédies. La construction de nouvelles salles étant coûteuse, les administrations locales privilégient le réemploi de bâtiments préexistants ; l’économie de moyen est de mise. Ainsi, les projets sont souvent soutenus et financés par des sociétés d’actionnaires privés, qui voient dans ces établissements une opportunité de ressources.

Bibliographie

Sources

Jean-Jacques Rousseau, Lettre à M. d’Alembert sur son article « Genève » dans le VIIe vol. de l’« Encyclopédie », et particulièrement sur le projet d’établir un théâtre de comédie en cette ville … Amsterdam, M. Rey, 1758, p. 17-18.

René Charles Guilbaud, Le théâtre de Châtellerault : histoire, architecture et décor, p. 20. cf. ADV. série D, liasse 46.

Le théâtre dans le Haut Poitou sous l’Ancien Régime

Affiches du Poitou, « Projet en faveur des Pauvres », Jeudi 8 avril 1773, p. 4.

Affiches du Poitou, « Lettre d’un voyageur », Jeudi 20 mai 1773, p. 3-4.

Affiches du Poitou, « Lettre de N… », Jeudi 17 mars 1774, p. 2.

Affiches du Poitou, « Spectacle », Jeudi 21 avril 1774, p. 4.

Affiches du Poitou, « Lettre de M. de Scévole, Secrétaire du roi à M. Jouyneau-Desloges », Jeudi 21 mars 1776, p. 4.

Affiches du Poitou, « Lettre à M. Jouyneau-Desloges », Jeudi 15 janvier 1778, p. 1.

Le théâtre dans le Haut Poitou sous la Révolution

Poitiers, Arch. mun, Mesures prises par la municipalité de pour la police des spectacles, 22 vendémiaire an V, I6, folio 11.

Poitiers, Arch. mun, Extrait du registre des délibérations de l’administration municipale de Poitiers, 18 vendémiaire an VI, I6, folio 12-18.

Poitiers, Arch. mun, Extrait du registre des délibérations de l’administration municipale de Poitiers, 19 vendémiaire an VI, I6, folio 25-26.

Poitiers, Arch. mun, Procès verbal de la police des spectacles, 19 vendémiaire an vi, I6, folio 30.

Poitiers, Arch. mun, Correspondance des artistes de la commune aux citoyens composants l’administration municipale de Poitiers, 7 fructidor an vi, R13, folio 5-6.

Poitiers, Arch. mun, Correspondance des artistes de la commune aux citoyens composants l’administration municipale de Poitiers, 20 frimaire an vii, R13, folio 10.

Poitiers, Arch. mun, Inventaire des décors et accessoires de la comédie de Poitiers empruntés par Lorioux St-Romain directeur, après le 23 brumaire an vi, R13, folio 12.

Le théâtre dans le Haut Poitou sous le Consulat

Châtellerault, Arch. mun, Registre des délibérations municipales, 8 fructidor an xi, 1D7, folio 1-2.

Châtellerault, Arch. mun, Registre des délibérations municipales, 27 fructidor an xi, 1D7, folio 3-5.

Arch. dép, Vienne, Soumission d’un projet d’une nouvelle salle de spectacle, 20 ventôse an ix, 1J1053, folio 1-4.

Le théâtre dans le Haut Poitou sous l’Empire

Loudun, Arch. mun, dépôt Arch. dép, Vienne, Correspondance de la troupe de Saumur à la municipalité de Loudun, 16 décembre 1811, Dépôt 137R9, folio 5.

Loudun, Arch. mun, dépôt Arch. dép, Vienne, Correspondance relative au séjour de la seconde troupe d’artistes dramatiques du 9ème arrondissement théâtral à Loudun, 26 novembre 1810, Dépôt 137R9, folio 6.

Loudun, Arch. mun, dépôt Arch. dép, Vienne, Correspondance sur la gestion des deux troupes sédentaires du 9ème arrondissement, août 1808, Dépôt 137R9, folio 9.

Châtellerault, Arch. mun, Correspondance sur les droits sur le spectacle, 17 octobre 1806, 4M6p, folio 1-2.

Poitiers, Arch. mun, Correspondance relative à l’instauration d’un nouvel arrêté de police, 16 décembre 1811, T706 (4), folio 4-7.

Études

Hervé Audeon, « Le concert en France sous le Premier Empire : aspects législatifs et formels », Napoleonica, La revue, 1, 7, 2010, p. 31-53.

Ferdinand Belin, La société française au xviie siècle d’après les sermons de Bourdaloue. Paris, Hachette, 1875, p. 106. Citation d’après une lettre de la princesse palatine (23 décembre 1694).

Marie Bona, Pierre-Jean-Louis Vétault un architecte à la fin du xviiie siècle à Poitiers : L’exemple de son hôtel de la rue Notre-Dame-la-Petite, Mémoire de Master I d’histoire de l’art, Poitiers, 2007-2008 [mémoire non publié], p. 41.

Christine Carrere-Saucede, L’État de la bibliographie relative au théâtre en province au xixe siècle, dans Un siècle de spectacles à Rouen (1776-1876), actes du colloque organisé par Florence Naugrette et Patrick Taïeb, Université de Rouen, novembre 2003.

Henri Clouzot, L’ancien théâtre en Poitou, Fontenay-le-Comte, Revue du Bas-Poitou, 1898.

Cécilia Gallotti, « Le voile d’honnêteté et la contagion des passions : Sur la moralité au théâtre au xviie siècle », Terrain [En ligne], 22, 1994. URL : https://doi.org/10.4000/terrain.3085 (Consulté le 04 février 2025).

Hélène Richard, Le théâtre de Poitiers-Petite histoire du théâtre en Poitou, le cas de Poitiers, Poitiers, centre de Beaulieu, 1984.

Jean-Philippe Van Aelbrouck, Les comédiens itinérants à Bruxelles au xviiie siècle, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 2020, p. 58.

Documents annexes

- Fig. 1 : Poitiers. BM Poitiers, PL13. Anonyme. Plan topographique de la Ville de Poitiers. Poitiers, s. n., 1786. Détail : Salle de spectacle de Poitiers, de plan circulaire, à la jonction entre la rue de la Comédie et rue d’Enfer.

- Fig. 2 : Poitiers. Grand Poitiers. DRAC Poitou-Charentes. Plan historique de la ville de Poitiers. Document annexe au « Cahier I du rapport de Présentation du plan de sauvegarde et de mise en valeur », 2021. Détail : Plan de la Comédie de Poitiers, rue de l’Ancienne comédie.

- Fig. 3 : Poitiers. AD Vienne. Cadastre, 4P1177-1188, Cadastre de Poitiers, folio 62. Détail : Plan du théâtre de Poitiers, place d’Armes.

Notes

1 Article 1, Loi du 13 janvier 1791 relative aux spectacles.

2 Christine Carrere-Saucede, « L’État de la bibliographie relative au théâtre en province au xixe siècle », dans Un siècle de spectacles à Rouen (1776-1876), Actes du colloque organisé par Florence Naugrette et Patrick Taïeb, Université de Rouen, novembre 2003 ; Henri Clouzot, L’ancien théâtre en Poitou, Niort, L. Clouzot, 1898.

3 Collection générale des décrets rendus par l’Assemblée nationale, avec la mention des Sanctions et acceptations données par le Roi, depuis le premier janvier, jusque et compris le mois de mai 1790, vol. 2. Paris, Baudouin, p. 42, 49 et 63.

4 Joyneau-Desloges est le directeur de la publication entre 1773 et 1782, date à laquelle le journal est repris par un nouveau rédacteur, Michel-Vincent Chevrier. Pour cet article, nous nous sommes principalement concentrés sur les années de direction de Jouyneau-Desloges, étant celui qui a structuré la composition du journal

5 Affiches du Poitou, « Lettre de N… », Jeudi 17 mars 1774, p. 2.

6 Ibid.

7 Jean-Philippe Van Aelbrouck, Les comédiens itinérants à Bruxelles au xviiie siècle, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 2020, (Études sur le xviiie siècle, n. 48), p. 58.

8 Nous n’avons pas répertorié d’autres spectacles de foire, dans les Affiches du Poitou, sous la direction de Jouyneau-Desloges. Cependant, deux autres typologies de spectacle sont mentionnées. En 1773, tout d’abord, un abonné décrit un concert d’harmonica. Cf. Affiches du Poitou, « Projet en faveur des Pauvres », Jeudi 8 avril 1773, p. 4. En 1774 ensuite un article évoque la venue d’un « spectacle curieux » s’apparentant à l’art du panorama. Cf. Affiches du Poitou, « Spectacle », Jeudi 21 avril 1774, p. 4. Il semblerait que cette contribution constitue la première et la dernière rubrique « spectacle » du journal.

9 Affiches du Poitou, « Lettre de M. de Scévole, secrétaire du roi à M. Jouyneau-Desloges », Jeudi 21 mars 1776, p. 4.

10 Ibid.

11 « La Querelle du théâtre » est une expression faisant référence aux débats qui animèrent la société française entre 1665 et 1675 sur la moralité de la Comédie.

12 Cécilia Gallotti, « Le voile d’honnêteté et la contagion des passions : Sur la moralité au théâtre au xviie siècle », Terrain [En ligne], 22, 1994. URL : https://doi.org/10.4000/terrain.3085 (Consulté le 04 février 2025)

13 Ferdinand Belin, La société française au xviie siècle d’après les sermons de Bourdaloue, Paris, Hachette, 1875, p. 106. Citation d’après une lettre de la princesse palatine (23 décembre 1694)

14 Jean-Jacques Rousseau, Lettre à M. d’Alembert sur son article « Genève » dans le VIIe vol. de l’« Encyclopédie », et particulièrement sur le projet d’établir un théâtre de comédie en cette ville …, Amsterdam, M. Rey, 1758, p. 17-18

15 Affiches du Poitou, « Lettre de M. de Scévole, Secrétaire du roi à M. Jouyneau-Desloges », Jeudi 21 mars 1776, p. 4

16 Actuelle rue de l’Ancienne Comédie.

17 Hélène Richard, Le théâtre de Poitiers - Petite histoire du théâtre en Poitou, le cas de Poitiers, Poitiers, Centre de Beaulieu, 1984.

18 H. Clouzot, L’ancien théâtre… (op. cit. n. 3), p. 297

19 Ibid., p. 300-302.

20 Affiches du Poitou, « Lettre d’un voyageur », Jeudi 20 mai 1773, p. 3-4.

21 Ibid.

22 Ibid.

23 Affiches du Poitou, « Lettre à M. Jouyneau-Desloges », Jeudi 15 janvier 1778, p. 1.

24 Poitiers, Arch. mun., Mesures prises par la municipalité de pour la police des spectacles, 22 vendémiaire an V, I6, folio 11.

25 Poitiers, Arch. mun., Inventaire des décors et accessoires de la comédie de Poitiers empruntés par Lorioux St-Romain directeur, après le 23 brumaire an VI, R13, fol. 12 ; Poitiers, Arch. mun., Correspondance des artistes de la commune aux citoyens composants l’administration municipale de Poitiers, 7 fructidor an VI, R13, fol. 5-6 ; Poitiers, Arch. mun., Correspondance des artistes de la commune aux citoyens composants l’administration municipale de Poitiers, 20 frimaire an VII, R13, fol. 10.

26 Loudun, Arch. Mun., dépôt Arch. dép., Vienne, Correspondance de la troupe de Saumur à la municipalité de Loudun, 16 décembre 1811, Dépôt 137R9, folio 5.

27 La Vienne est de nouveau regroupée avec la Vendée et les Deux-Sèvres dans le 27e arrondissement à partir de 1813.

28 Loudun, Arch. mun., dépôt Arch. dép. Vienne, Correspondance relative au séjour de la seconde troupe d’artistes dramatiques du 9ème arrondissement théâtral à Loudun, 26 novembre 1810, Dépôt 137R9, folio 6 ; Loudun, Arch. mun., dépôt Arch. dép. Vienne, Correspondance sur la gestion des deux troupes sédentaires du 9ème arrondissement, août 1808, Dépôt 137R9, folio 9.

29 H. Clouzot, L’ancien théâtre… (op. cit. n. 3), p. 309 et 364.

30 Châtellerault, Arch. mun., Registre des délibérations municipales, 8 fructidor an xi, 1D7, folio 1-2.

31 H. Clouzot, L’ancien théâtre… (op. cit. n. 3), p. 318.

32 Châtellerault, Arch. mun., Registre des délibérations municipales, 27 fructidor an xi, 1D7, folio 3-5.

33 Châtellerault, Arch. mun., op.cit., 1D7, folio 1-2.

34 René Charles Guilbaud, Le théâtre de Châtellerault : histoire, architecture et décor, p. 20. Cf. ADV, série D, liasse 46.

35 Ibid.

36 Ibid.

37 Ibid.

38 Ibid.

39 Ibid.

40 Arch. dép. Vienne, Soumission d’un projet d’une nouvelle salle de spectacle, 20 ventôse an ix, 1J1053, folio 1-4.

41 Marie Bona, Pierre-Jean-Louis Vétault un architecte à la fin du xviiie siècle à Poitiers : L’exemple de son hôtel de la rue Notre-Dame-la-Petite, Mémoire de Master I en histoire de l’art, Poitiers, 2007-2008, [mémoire non publié], p. 41.

42 Ibid.

43 Ibid.

44 Hervé Audeon, « Le concert en France sous le Premier Empire : aspects législatifs et formels », Napoleonica, La revue, 7/ 1, 2010, p. 31-53

45 Châtellerault, Arch. mun., Correspondance sur les droits sur le spectacle, 17 octobre 1806, 4M6p, folio 1-2.

46 Poitiers, Arch. mun. I6, Extrait du registre des délibérations de l’administration municipale de Poitiers, folio 11, 22 vendémiaire an 5. Le texte original est souligné comme ci-transcrit.

47 Châtellerault, Arch. mun. 1D7, Folio 3-5.

48 Affiches du Poitou, Jeudi 21 mars 1776, op. cit.

49 Ibid.

50 Ibid.

51 Poitiers, Arch. mun, Extrait du registre des délibérations de l’administration municipale de Poitiers, 19 vendémiaire an VI, I6, folio 25-26.

52 AM Poitiers, I6, folio 11.

53 Ibid.

54 Poitiers, Arch. mun, Extrait du registre des délibérations de l’administration municipale de Poitiers, 18 vendémiaire an VI, I6, folio 12-18.

55 Poitiers, Arch. mun, I6, folio 12-18.

56 Poitiers, Arch. mun, Procès-verbal de la police des spectacles, 19 vendémiaire an VI, I6, folio 30.

57 Poitiers, Arch. mun, Correspondance relative à l’instauration d’un nouvel arrêté de police, 16 décembre 1811, T706 (4), folio 4-7.

58 Ibid.

59 Poitiers, Arch. mun, Poitiers, I6, folio 11.

Pour citer ce document

Quelques mots à propos de : Mélissa Jarrousse

Droits d'auteur

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/) / Article distribué selon les termes de la licence Creative Commons CC BY-NC.3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/)