- Accueil

- > Les Annales

- > n° 11

- > 1% artistique et espace public : quand l’œuvre d’art devient espace de loisir

1% artistique et espace public : quand l’œuvre d’art devient espace de loisir

Par Elsa Dos Santos

Publication en ligne le 16 juillet 2025

Résumé

Introduced in 1951, the 1% art scheme is a public policy that aims to devote 1% of the public construction budget to the creation of a work of art. The aim of this initiative is to support artistic creation, enrich our heritage and raise public awareness of art. Because of its multifaceted nature and the way it is disseminated in public spaces, and therefore in everyday life, the 1% art mark is closely linked to the notion of leisure. Faced with this diversity of interpretations, this study proposes a reflection on the objectives of these commissions, their integration into the public space and their reception from the point of view of leisure, thus offering an overview of the history of public art commissions in France.

Institué en 1951, le dispositif du 1% artistique est une politique publique qui vise à consacrer 1% du budget des constructions publiques à la création d’une œuvre d’art. Cette initiative a pour but de soutenir la création artistique, d’enrichir le patrimoine et de sensibiliser le public à l’art. En raison de sa nature multiple et de sa dissémination dans l’espace public et le quotidien, le 1% artistique entretient des liens étroits avec la notion de loisir. Face à cette diversité de destinations et d’usages, cette étude propose une analyse sous le prisme du loisir des objectifs de ces commandes, de leur intégration dans l’espace public ainsi que de leur réception. Plus largement, elle offre une fenêtre de lecture sur l’histoire de la commande publique artistique en France.

Mots-Clés

Table des matières

Texte intégral

1En 1975, la première installation artificielle d'escalade en France est inaugurée dans la ville nouvelle d'Évry-Courcouronnes1. Au-delà de sa fonction récréative, cette réalisation intitulée La Dame du Lac (Fig. 1) se distingue également comme sculpture monumentale. Signée du sculpteur Pierre Székely, cette installation est conçue pour être une œuvre d’art totale, à la fois espace de contemplation esthétique mais également d’usage. L’artiste affirme même : « Cette sculpture de grande dimension ne pourra être que flattée par l’indiscrétion des mains et des regards qui l’approchent ainsi de près, et n’aura rien à envier, à ses sœurs “non utilitaires” »2. Dans ce contexte, l’œuvre d’art devient espace de loisir où l’individu est libre de contempler et de pratiquer La Dame du Lac3.

Fig. 1 : Pierre Székely, La Dame du Lac, 1975 © Asseline Stéphanie Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel (voir l’image au format original).

2Cette spécificité transcende le simple cas de cette sculpture et s’applique à de nombreuses commandes publiques réalisées dans le cadre d’une mesure étatique nommée le 1% artistique4. Mise en œuvre en 1951, le 1% artistique est l’expression d’une volonté publique : celle de soutenir la création, d’enrichir le patrimoine et de sensibiliser les publics à l’art en dédiant 1% du budget de construction publique à la réalisation d’une œuvre d’art. Résultant des dynamiques de création intrinsèquement liées à l’administration, à l’éducation et à l’architecture, la question de la place effective des loisirs au sein des commandes publiques du dispositif du 1 % artistique se doit d’être posée. Il s’agit plus particulièrement d’analyser, sous le prisme du loisir, les objectifs de ces commandes, leur intégration dans l’espace public et leur réception.

Comprendre le 1% artistique : origines et évolutions

3Entre 1951 et 1980, les œuvres conçues dans le cadre du 1% sont souvent imperceptibles, noyées dans le décor de l’architecture qui est à l’essence même de leur contexte de création. Pour comprendre leur invisibilisation et saisir l’objectif de ces commandes, il faut démêler le réseau d’influences croisées qui les a vu naître et les politiques gigognes qui ont permis de les concrétiser. Si le 1% émerge après-guerre, il prend véritablement corps dans les années 1940. C’est précisément en 1944, alors que la Direction générale des Arts et des Lettres est créée que son directeur, le haut fonctionnaire Jacques Jaujard, décide de reprendre le dossier du 1,5% artistique que Mario Roustan et Jean Zay avaient engagé dès 19365.

4Confronté à la notion de programme qui prime alors dans la commande publique, Jean Zay décide dès 1936 de sortir des carcans de l’art étatique en soutenant majoritairement la création contemporaine6. C’est ce dont témoigne la commande passée à Fernand Léger destinée à embellir le Palais de la Découverte dans le cadre de l’Exposition Internationale de 19377. Plus que l’ouverture des commandes aux artistes de l’avant-garde, l’idée est désormais de systématiser le principe en dédiant 1,5% du budget de toutes les constructions publiques à la création d’une œuvre d’art8.

5Face à cette mesure restée jusqu’alors sans application, Jacques Jaujard fait le choix – pour des raisons budgétaires mais aussi de concurrence ministérielle – de ramener le 1,5% à 1% et de limiter le dispositif aux seuls établissements scolaires. Après plusieurs itérations, le dossier est finalement accepté le 18 mai 19519. Les objectifs sont multiples : d’une part, de permettre au plus grand nombre d’accéder à la création artistique par la démocratisation de l’art dans des lieux fréquentés ; d’autre part, de soutenir la création artistique contemporaine en participant au décloisonnement des arts et à la réduction des frontières entre art et architecture.

6Loin d’être anodine, cette réflexion s’inscrit dans son époque. Au début des années 1950, le domaine de l'éducation est en plein bouleversement, avec comme acmé la création en 1956 de la Direction des équipements scolaires, universitaires et sportifs destinée à standardiser la construction des écoles et par extension, l'aménagement des études10. Parallèlement, la question des loisirs gagne en importance au sein de la société et s’étend aux arts et à l'architecture. Des réflexions novatrices y émergent avec la tenue en 1949 du Congrès International d'Architecture Moderne à Bergame et la création d'une association promouvant une synthèse des arts avec pour utopie de lier l'art et la vie11.

7Entre 1959 et 1969, pendant ce que l’on a coutume de nommer « les années Malraux », la politique de commandes publiques s’intensifie12. À la suite de sa nomination comme Ministre d’État chargé des Affaires culturelles, Malraux se détache du ministère de l’Éducation et réforme le système du 1% artistique. Il est accompagné de Gaëtan Picon, alors directeur général des arts et des lettres13. Ils décident ensemble de réévaluer la formation des futures équipes d’architectes et d’artistes pour ouvrir les appels d’offres autrefois cloisonnés aux seuls cercles privés14. Leur objectif : renforcer le rôle de l’État dans la sélection des projets artistiques et intervenir plus précocement, grâce à la création d'une commission artistique chargée de l'examen des projets.

8En dépit de nombreuses requêtes en faveur de son élargissement, l'extension véritable de la mesure du 1% ne se concrétise qu’à partir des années 1960. Cette période revêt une importance particulière en raison de l'essor des villes nouvelles. Ce phénomène est documenté dans l'ouvrage intitulé L’art présent dans la cité, publié par la Caisse des Dépôts et Consignations en 196915. Le critique d’art Adam Saulnier y présente des photographies des œuvres d'art public commandées par la Caisse des Dépôts, illustrant leur intégration dans leur contexte architectural et urbain16. S’en suit, en 1974, la mise en place d’un programme ambitieux de commandes artistiques dans plusieurs villes de la région Île-de-France par Monique Faux, alors conseillère en arts plastiques pour les villes nouvelles17.

9Depuis 1980 et l’adhésion d'autres ministères, le dispositif du 1% artistique s'applique à la plupart des infrastructures publiques étatiques ainsi qu'aux constructions des collectivités territoriales. Il s'est également étendu à toutes les formes d'expressions artistiques dans le domaine des arts visuels, et à une diversité de sites incluant des établissements administratifs, éducatifs ou encore culturels. Contrairement à la commande publique, le 1% artistique constitue donc une obligation légale soumise à des contraintes politiques, sociales et économiques spécifiques se traduisant par une intégration distincte dans l’espace public18. Historiquement, les œuvres créées dans le cadre du 1% artistique s’inscrivent principalement dans deux types d'espaces : d’une part, les établissements scolaires et universitaires où elles occupent une place centrale, et d'autre part, dans les nouvelles zones urbaines. Au-delà de la simple topographie, diverses méthodes d’insertion de ces œuvres dans leurs environnements sont identifiables.

Une intégration plurielle dans l’espace public

10Initialement, le décret du 1% artistique se caractérise par une « obligation de décoration des constructions publiques »19. De nombreuses œuvres réalisées dans les années 1960, situées principalement dans des villes de banlieue parisienne, en témoignent. Elles ont pour la plupart été créées pour répondre à la politique volontariste de construction de grands ensembles face à une crise du logement sans précédent20. Si la dimension décorative prime, l’idée est de permettre aux habitants – par l’intermédiaire de la création artistique – de s’approprier, saisir et percevoir les lieux et plus largement le monde moderne. Grâce à une harmonie totale entre artistes et architectes, des environnements utopiques destinés à améliorer le cadre de vie des habitants sont créés. Plus que de s’intégrer dans les lieux du quotidien, il s’agit d’aménager et de transformer par l’art les espaces de vie et plus largement la société. L’art doit être pensé dans l’espace public et s’accomplir au sein du corps social.

11Les œuvres de la sculptrice française Alicia Moï Orban (1922-2022) s'inscrivent dans cette perspective. Le 1% artistique a joué un rôle capital dans sa carrière. De 1964 à 1972, elle ne sculpte pas moins de sept œuvres destinées à des commandes reçues par les architectes de la Société Centrale Immobilière de la Caisse des Dépôts (SCIC)21. Ce choix n'est pas anodin puisque ses sculptures s'inscrivent dans la continuité des liaisons opérées entre l'art et l'architecture. Contemporaine des réflexions sur « l’archi-sculpture », elle crée ce qu'elle nomme ses « micro-sculptures monumentales »22.

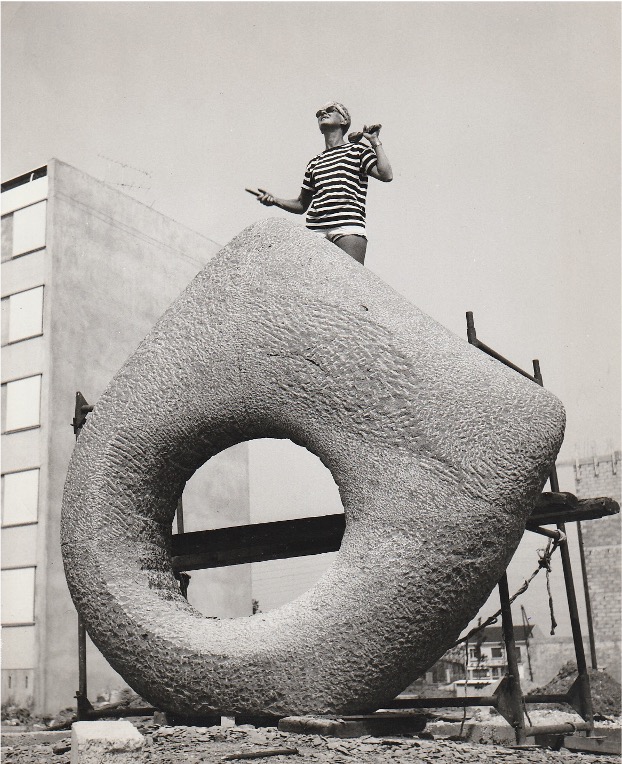

12Alicia Moï Orban conçoit ses œuvres comme étant hors des limites du temps et de l’espace et rejette la notion d’échelle. Chacune de ses sculptures, de dimensions variables, remet en question la définition traditionnelle du médium, ainsi que ses frontières et ses hiérarchies. Son œuvre Soleil de l’Apocalypse (Fig. 2 et Fig. 3) peut ainsi passer d'une petite bague à une imposante sculpture en pierre de 3,5 mètres de haut. Alicia Moï Orban explique que ses créations peuvent être à la fois des bijoux, des éléments ornementaux pour les grands espaces verts et des structures architecturales habitables, s’élevant jusqu’à 30 mètres de hauteur. Cette vision se manifeste clairement dans certaines photographies sur lesquelles ses œuvres se détachent nettement des immeubles en arrière-plan, incarnant ainsi un nouveau type d’édifice. Cette réflexion sur l’interaction avec le public est également illustrée dans une photo d’enfants formant une ronde autour de l’une de ses sculptures23. L’œuvre devient alors le sujet d’une exploration ludique et collective.

Fig. 2 : Alicia Moï Orban. Bague. s.d. © Photo Julian River (voir l’image au format original)

Fig. 3 : Alicia Moï Orban, Soleil de l’Apocalypse, 1964. Sculpture en pierre volcanique, taille directe, hauteur 3,5 m, Rosny © Photographe inconnu (voir l’image au format original)

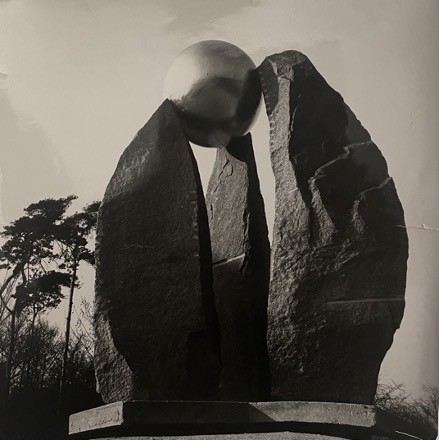

13Initiant une réflexion sur son environnement, Alicia Moï Orban conçoit chacune de ses sculptures monumentales comme des points de concentration harmonique dans l’espace qu’elles occupent. Ses œuvres s’inscrivent dans la cité et tendent « à révéler l’unique dimension sensible des choses dans un monde régi par les quatre éléments », le soleil étant selon l’artiste le véritable symbole de l’élévation spirituelle24. La sculpture Précarité solaire incarne cet équilibre instable (Fig. 4). Deux blocs de granit colossaux semblent sortir de terre et tiennent une sphère, recouverte par la suite de feuilles d’or. Presque suspendue dans le ciel, elle symbolise le soleil.

Fig. 4 : Alicia Moï Orban, Précarité Solaire, 1968. Granit et feuilles d’or fin, hauteur 6 m, Yerres © Photographe inconnu (voir l’image au format original)

14Si certaines œuvres du 1% s’intègrent avec harmonie dans l’espace qu’elles occupent et conservent une fonction contemplative, d’autres s’immiscent dans l’espace public en étant praticables. Après l’ouverture progressive du 1% et sa démocratisation, une nouvelle impulsion est lancée. Ces commandes sont désormais présentées dans divers lieux, allant de la ville à la nature en passant par des jardins historiques ou des lieux touristiques. Les expressions plastiques se multiplient et la notion d’usage ou de fonctionnalité n’est plus nécessairement récusée, ce qui modifie les modes d’intervention25.

15C’est le cas de l’œuvre intitulée Labyrinthe (Fig. 5), imaginée par la sculptrice Marta Pan entre 1967 et 1973. Constituée de béton revêtu de tesselles en émaux de Briare, cette sculpture, initialement située à Montluçon dans le lycée Madame de Staël est commandée dans le cadre du 1% artistique par l’architecte Jean Dubuisson26. La sculptrice y exprime son désir de créer une œuvre non conventionnelle estimant que la simple sculpture ne répond pas aux attentes des spectateurs. Avec ce labyrinthe, elle repousse ainsi les limites de l’architecture en recherchant la complémentarité. Sa sculpture est conçue comme un espace de rencontre, offrant à la fois contemplation et divertissement. Par son œuvre, Marta Pan transforme l’espace public en un lieu de loisir, favorisant le partage, le dialogue et l'expérience. C’est une démarche presque synesthésique où l’ensemble des sens est mobilisé en une seule et même sculpture.

Fig. 5 : Marta Pan, Labyrinthe, 1974, béton et émaux de Briare, Lycée Madame de Staël, Montluçon © Fondation Marta Pan-André Wogenscky / DR (voir l’image au format original)

16La pratique de l’art public dans le quotidien prend ainsi une nouvelle dimension, intégrant désormais la vie quotidienne. C’est également le cas pour la sculpture La Dame du Lac de Pierre Székely. Cette œuvre invite à explorer l’espace de manière immersive, combinant monumentalité artistique et fonctionnalité pratique. Depuis plus de quarante ans, elle s’impose même comme un repère distinctif de la ville d’Évry-Courcouronnes, tantôt mur d’escalade, tantôt symbole identitaire du territoire27. Un exemple similaire de cette intégration réussie est visible avec la création de onze petits orifices ronds parsemés de « secrets » conçus par Martin Le Chevallier entre 2012 et 2015 dans les murs du collège Didier Daurat. Avec cette œuvre, l’art se mêle discrètement à l’environnement éducatif à travers des images et des récits dissimulés dans l’établissement scolaire.

17Depuis les années 1980, le principe du 1% artistique s'est également ouvert aux décisions prises de manière collective. Il arrive de plus en plus fréquemment que les artistes proposent des œuvres participatives soit en intégrant les publics dans leur démarche de conception et de réalisation soit en créant un praticable ou une œuvre à faire ensemble. Cette approche favorise une relation à long terme qui transforme les interactions entre les œuvres, les artistes et les lieux où elles sont implantées.

18Un exemple notable est celui du Wampicôn, (Fig. 6) une œuvre installée dans la cour du collège Jean Moulin à Aubervilliers en 2014 par Patrick Bernier et Olive Martin28. Cette création s'inspire des rituels Wampum du peuple indien d'Amérique du Nord, connu pour échanger des ceintures de perles lors de rencontres diplomatiques. Positionné sur une grille entre la cour de récréation et le terrain sportif, le Wampicôn se présente comme un dispositif interactif « low-tech », composé de tubes en acier inoxydable et de perles en aluminium bicolores. La manipulation de ces éléments génère des motifs visuels, visant non seulement à diffuser la création artistique, mais aussi à stimuler la créativité dans l'espace public.

Fig. 6 : Patrick Bernier, Olive Martin, Wampicôn, 2014. Perles d’aluminium bicolores, tubes d’acier inoxydable © DR (voir l’image au format original)

19Cette œuvre est conçue pour engager l'attention active. Elle enrichit les relations entre les institutions, les individus et les communautés en invitant certains publics à participer dès les premières étapes du processus créatif. Wampicôn remet ainsi en question leur rôle de simples spectateurs dans la mesure où certains ont même été associés en amont. Il est ainsi possible de se demander s’ils doivent être appelés public ou, comme le disent parfois certains artistes, co-auteurs. Plus que de diffuser la création, l’objectif est d’insuffler la créativité dans l’espace public. Si les œuvres du 1% artistique s'y intègrent de manière décorative, fonctionnelle ou même interactive, leur réception critique et leur valorisation patrimoniale se doit d’être analysée.

Une réception en demi-teinte

20Dans cette histoire singulière du 1% artistique, à la fois idéaliste et institutionnelle, certaines créations sont parfois sujettes à réinterprétation. C’est le destin de l'œuvre Mère Anatolica de Parvine Curie, initialement destinée au collège de Coubertin à Chevreuse29. L'artiste Pierre Huyghe, ancien élève de l’établissement, raconte sa destinée en ces termes :

Lorsque j'ai intégré le tout nouveau collège Pierre de Coubertin à Chevreuse en sixième, Mère Anatolica trônait dans la cour déserte sans arbre. Elle devenait terrain de jeu et abri. Pour nous, c'était peut-être un totem, mais pas encore de l'art. Nous l'appelions "le cavalier". Pendant longtemps, j'ai cherché à le distinguer de son cheval, à comprendre leur enchevêtrement […]30.

21Plus tard, cette même œuvre est retirée du collège pour être présentée lors d'expositions dans des musées nationaux, comme lors de la rétrospective Pierre Huyghe au Centre Pompidou en 201431. Mère Anatolica joue ainsi d’un aller-retour entre des comportements autorisés et interdits, voyant se croiser la question de l’usage et de la contemplation, entre responsabilité civile et respect de l’intégrité de l’œuvre. La sculpture La Dame du Lac est aussi symptomatique de ce phénomène car si elle est initialement conçue pour être escaladée, elle est aujourd’hui interdite d’accès pour des raisons de sécurité et utilisée clandestinement pour du parkour32.

22En plus du phénomène de détournement, la dimension quotidienne du 1% artistique est souvent marquée par une invisibilisation notable, en grande partie du fait de l'accoutumance. La rencontre entre l'art et la ville n'est pas toujours couronnée de succès et les créations d'artistes dans ces espaces sont souvent intégrées dans un cadre qui ne leur est pas spécifiquement dédié. Il est crucial non seulement que l'offre artistique dans l'espace public soit riche et diversifiée, mais aussi et surtout que les réalisations artistiques résonnent avec les différents publics qui les côtoient. Loin du musée pour éduquer le regard du spectateur, ces œuvres sont facilement exposées à l’incompréhension et à l’indifférence du public et condamnées à être rejetées, dégradées, voire à disparaitre33.

23En effet, le processus de valorisation est long et fastidieux. Souvent méconnues et même ignorées des décideurs politiques en raison des coûts de préservation élevés qu’elles engendrent, ces œuvres du 1% artistique sont régulièrement délaissées. Pour beaucoup d’entre elles, aucun cartel n’indique ni le titre ni l’artiste. De plus, la terminologie « 1% artistique et culturel » ne suscite pas un grand enthousiasme par sa nature même. D’un point de vue historiographique, la mission dite du 1% est longtemps restée dans l'ombre. Cette omission s’explique par un nœud de facteurs bloquants. Fruit des conditions de création complexes entre administration, art, éducation, architecture et urbanisme, le 1% artistique a longtemps été invisibilisé et éclipsé par divers débats. Ces divergences sont relatives entre autres à l’autonomisation de la politique culturelle et aux stigmates de la commande publique dite artistique, qualifiée négativement « d’art de fonctionnaire »34. Quelques historiens s’attachent aujourd’hui à aller à l’encontre de cette idée comme Marie-Laure Viale35. Plus récemment Thierry Dufrêne a été missionné par le ministère de la Culture pour mettre en place une opération de recension de cet art à ciel ouvert constitué de plus de 13 000 œuvres qu’il est aujourd’hui urgent et nécessaire de préserver36.

Outils

Bibliographie

Sources

Alicia Moï Orban, Curriculum vitae, 1988. Archive privée.

Alicia Moï Orban, Photographie personnelle, vers 1964. Archive privée.

Alicia Moï Orban, Texte tapuscrit, vers 1961. Archive privée.

Gaëtan Picon, Gaëtan Picon. André Malraux, Paris, Gallimard, 1945.

Adam Saulnier, préface à L’art présent dans la cité, Paris, Caisse des dépôts, 1969.

Congrès international d’architecture moderne, [1949, Bergame], Nendeln, Kraus Reprint, 1979.

« Alicia Moï, Sculpteur », Architecture française, janvier 1966.

Études

Yves Aguilar, Un art de fonctionnaire : le 1%, Paris, Éditions Jacqueline Chambon, 1998.

Paul Ardenne, Un art contextuel, création artistique en milieu urbain, en situation d’intervention, de participation, Paris, Flammarion, 2009.

Rémy Butler et Patrice Noisette, « Des villes nouvelles à la réhabilitation des grands ensembles », dans Le logement social en France (1851-1981) : de la cité ouvrière au grand ensemble, Paris, Maspero, 1983.

Florent Champy, Les architectes et la commande publique, Paris, Presse universitaire de France, 1998.

L’art à ciel ouvert : commandes publiques en France 1983-2007, dir. Caroline Cros, Paris, Flammarion, 2008.

Fernand Léger (cat. exp., Paris, Centre national d’art et de culture Georges Pompidou, 29 mai-29 septembre 1997 ; Madrid, Musée Reina Sofía, 28 octobre 1997-12 janvier 1998 ; New-York, MoMA, 11 février-19 mai 1998), dir. Christian Derouet, Paris, Centre Georges Pompidou, 1997.

Marie Desplechin, Morten Salling et Carole Boublès, Ré-créations : les “1% artistiques” dans les collèges en Seine-Saint-Denis, 2010-2016, Dijon, Les Presses du Réel, 2016.

L’art à ciel ouvert : la commande publique au pluriel 2007-2019, dir. Tristan Dufrene, Paris, Flammarion, 2019.

L’art et la ville, intervention des artistes dans les villes nouvelles, Actes du colloque Royaumont, 15-16 octobre 1976, dir. Sabine Fachard et Monique Faux, Paris, Secrétariat Général des Villes Nouvelles, 1976.

Parvine Curie : un monde sculpté (cat. exp., Troyes, Musée d’art moderne, 23 juin 2023-14 janvier 2024), dir. Juliette Faivre-Preda et Scarlett Reliquet, Troyes, Snoeck, 2023.

Annie Fourcaut, Danièle Voldman, « La Caisse des dépôts et le logement. Une historiographie en chantier », Histoire urbaine, 3, 23, 2008, p. 7-14.

Jean-Paul Fourmentraux, L’œuvre commune-Affaire d’art et de citoyen, Dijon, Les Presses du réel, 2012.

Pierre Huyghe (cat. exp., Paris, Centre Pompidou, 25 septembre 2013-6 janvier 2014), dir. Tristan Garcia, Amelia Barikin et Emma Lavigne, Paris, Centre Pompidou, 2013.

Székely à la Monnaie de Paris (cat. exp., Paris, Monnaie de Paris, novembre 1981-février 1982), dir. Yosef Goldenberg, Paris, Monnaie de Paris, 1981.

Christian Hottin, Clothilde Rouiller, Un art d’État ? : commandes publiques aux artistes plasticiens 1945-1965, Paris, Presses Universitaires de Rennes, 2017.

Yves Lacoste, « Un problème complexe et débattu : les grands ensembles », Bulletin de l’Association de Géographes Français, 318-319, 1963, p. 37-46.

Le Corbusier ou la synthèse des arts (cat. exp., Genève, Musée Rath, Genève, 9 mars-6 août 2006), dir. Cäsar Menz, Genève, Skira, 2006.

Michel Nuridsany, La commande publique 1982-1990, Paris, Réunion des musées nationaux, 1992.

Paul-Louis Rinuy, Marta Pan, sculptures, Saint-Rémy-les-Chevreuse, Fondation de Coubertin, 2000.

Anne Rohfritsch, « Les archives de la direction chargée des constructions scolaires au ministère de l’Éducation nationale (1956-1986) : de la production à la conservation », In Situ. Revue des patrimoines [En ligne], 44, 2021. URL : https://journals.openedition.org/insitu/31110 (Consulté le 23 février 2024).

Marie-Laure Viale, Substrat #1 : carnet d’une chercheuse, Saint-Nazaire : Le Grand Café, 2019.

Marie-Laure Viale, Le 1% artistique, une histoire croisée des politiques de l’Architecture et de la Culture, 1951-1983, thèse de doctorat, université de Rennes, 2022 [thèse non publiée].

« Loisir », Centre national de ressources textuelles et lexicales [En ligne], URL : https://www.cnrtl.fr/definition/loisir (Consulté le 18 février 2024).

Webographie

« Les 1% », Art public contemporain [En ligne], 2015. URL : https://www.entre-deux.org/wp-content/uploads/2015/09/Les-un-pour-cent-chronologie.pdf (Consulté le 22 février 2024).

« 1960-1976 : l’ère Malraux », Centre national des arts plastiques, [En ligne], URL : https://www.cnap.fr/1960-1976-l%E2%80%99%C3%A8re-malraux (Consulté le 23 février 2024).

« Hervé Beurel », Centre national des arts plastiques [En ligne], URL : https://www.cnap.fr/herv%C3%A9-beurel (Consulté le 25 mars 2023).

« Les 1% réalisés entre 2012 et 2015 », Département de Seine Saint-Denis [En ligne], URL : https://artsvisuels.seinesaintdenis.fr/Les-1-realises-entre-2012-et-2015.html (Consulté le 28 février 2024).

« Marta Pan, la modernité à l’œuvre », Fondation Marta Pan & André Wogenscky, [En ligne], URL : https://www.pan-wogenscky.com/martapan/ (Consulté le 28 février 2024).

« “La Dame du Lac”, le mythe des grimpeurs », Le Parisien [En ligne], 23 avril 2012. URL : https://www.leparisien.fr/essonne-91/la-dame-du-lac-le-mythe-des-grimpeurs-23-04-2012-1967213.php (Consulté le 24 février 2024).

« La Dame du Lac obtient le label Patrimoine d’intérêt régional », La quinzaine d’Évry-Courcouronnes [en ligne], 11, 4 octobre 2019. URL : https://archive.wikiwix.com/cache/index2.php?url=https%3A%2F%2Fevrycourcouronnes.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F03%2FQZ11S02-BD.pdf (Consulté le 28 février 2024).

« 1% artistique et commande publique », Ministère de la Culture [en ligne], URL : https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Aides-demarches/1-artistique-et-commande-publique (Consulté le 17 février 2023).

« Le 1% artistique », Ministère de la Culture [En ligne], URL : https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Arts-plastiques/Commande-artistique/Le-1-artistique (Consulté le 10 février 2023).

« Les soixante ans du 1% artistique », Ministère de la Culture [En ligne], URL : https://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Decouvrir-le-ministere/Histoire-du-ministere/Ressources-documentaires/Discours-de-ministres/Discours-de-ministres-depuis-1998/Frederic-Mitterrand-2009-2012/Articles-2009-2012/Les-soixante-ans-du-1-artistique (Consulté le 15 février 2023).

« Qui sommes-nous », Palais de la découverte [En ligne], URL : https://www.palais-decouverte.fr/fr/qui-sommes-nous/le-palais-toute-une-histoire/des-images-du-palais (Consulté le 18 février 2024).

« Biographie », Parvine Curie [En ligne], URL : https://parvinecurie.com/biographie.html (Consulté le 22 février 2024).

Documents annexes

- Fig. 1 : Pierre Székely, La Dame du Lac, 1975. © Asseline Stéphanie Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- Fig. 2 : Alicia Moï Orban. Bague. s.d. © Photo Julian River

- Fig. 3 : Alicia Moï Orban, Soleil de l’Apocalypse, 1964. Sculpture en pierre volcanique, taille directe, hauteur 3,5 m, Rosny. © Photographe inconnu

- Fig. 4 : Alicia Moï Orban, Précarité Solaire, 1968. Granit et feuilles d’or fin, hauteur 6 m, Yerres. © Photographe inconnu

- Fig. 5 : Marta Pan, Labyrinthe, 1974, béton et émaux de Briare, Lycée Madame de Staël, Montluçon © Fondation Marta Pan – André Wogenscky / DR

- Fig. 6 : Patrick Bernier, Olive Martin, Wampicôn, 2014. Perles d’aluminium bicolores, tubes d’acier inoxydable © DR

Notes

1 « “La Dame du Lac”, le mythe des grimpeurs », Le Parisien [En ligne], 23 avril 2012. URL : https://www.leparisien.fr/essonne-91/la-dame-du-lac-le-mythe-des-grimpeurs-23-04-2012-1967213.php (Consulté le 24 février 2024).

2 Székely à la Monnaie de Paris (cat. exp., Paris, Monnaie de Paris, novembre 1981-février 1982), dir. Yosef Goldenberg, Paris, Monnaie de Paris, 1981, p. 23.

3 Le terme loisir est ici entendu selon la première définition du Centre national de ressources textuelles qui le qualifie comme « la possibilité, liberté laissée à quelqu’un de faire ou de ne pas faire quelque chose ». « Loisir », Centre national de ressources textuelles et lexicales [En ligne], URL : https://www.cnrtl.fr/definition/loisir (Consulté le 18 février 2024).

4 « Le 1% artistique », Ministère de la Culture [En ligne], URL : https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Arts-plastiques/Commande-artistique/Le-1-artistique (Consulté le 10 février 2023).

5 Marie-Laure Viale, Le 1% artistique, une histoire croisée des politiques de l’Architecture et de la Culture, 1951-1983, thèse de doctorat, université de Rennes, 2022 [thèse non publiée].

6 Jean Zay est alors accompagné par Jean Cassou. Marie-Laure Viale, Substrat #1 : carnet d’une chercheuse, Saint-Nazaire : Le Grand Café, 2019 ; « Les 1% », Art public contemporain [En ligne], 2015. URL : https://www.entre-deux.org/wp-content/uploads/2015/09/Les-un-pour-cent-chronologie.pdf (Consulté le 22 février 2024).

7 « Qui sommes-nous », Palais de la découverte [En ligne], URL : https://www.palais-decouverte.fr/fr/qui-sommes-nous/le-palais-toute-une-histoire/des-images-du-palais (Consulté le 18 février 2024). À ce sujet voir aussi : Fernand Léger (cat. exp., Paris, Centre national d’art et de culture Georges Pompidou, 29 mai-29 septembre 1997 ; Madrid, Musée Reina Sofía, 28 octobre 1997-12 janvier 1998 ; New-York, MoMA, 11 février-19 mai 1998), dir. Christian Derouet, Paris, Centre Georges Pompidou, 1997

8 « Les soixante ans du 1% artistique », Ministère de la Culture [En ligne], URL : https://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Decouvrir-le-ministere/Histoire-du-ministere/Ressources-documentaires/Discours-de-ministres/Discours-de-ministres-depuis-1998/Frederic-Mitterrand-2009-2012/Articles-2009-2012/Les-soixante-ans-du-1-artistique (Consulté le 15 février 2023).

9 Marie Desplechin, Morten Salling et Carole Boulbès, Ré-créations : les “1% artistiques” dans les collèges en Seine-Saint-Denis, 2010-2016, Dijon, Les Presses du Réel, 2016.

10 À ce sujet lire : Anne Rohfritsch, « Les archives de la direction chargée des constructions scolaires au ministère de l’Éducation nationale (1956-1986) : de la production à la conservation », In Situ. Revue des patrimoines [en ligne], 44, 2021. URL : https://journals.openedition.org/insitu/31110 (Consulté le 23 février 2024).

11 Congrès international d’architecture moderne, [1949, Bergame], Nendeln, Kraus Reprint, 1979. Au sujet de la synthèse des arts : Le Corbusier ou la synthèse des arts (cat. exp., Genève, Musée Rath, Genève, 9 mars-6 août 2006), dir. Cäsar Menz, Genève, Skira, 2006

12 Sur la commande publique pendant les années Malraux lire : Christian Hottin, Clothilde Rouiller, Un art d’État ? : commandes publiques aux artistes plasticiens 1945-1965, Paris, Presses Universitaires de Rennes, 2017.

13 Gaëtan Picon, André Malraux, Paris, Gallimard, 1945.

14 Florent Champy, Les architectes et la commande publique, Paris, Presses universitaires de France, 1998, p. 210.

15 Adam Saulnier, préface à L’art présent dans la cité, Paris, Caisse des dépôts, 1969.

16 Cette institution obtient, dès le début des années 1960, une dérogation pour appliquer le 1% artistique dans l’espace public. Annie Fourcaut, Danièle Voldman, « La Caisse des dépôts et le logement. Une historiographie en chantier », Histoire urbaine, 3, 23, 2008, p. 7-14.

17 Au sujet du programme de commandes dans les villes nouvelles lire : « 1960-1976 : l’ère Malraux », Centre national des arts plastiques, [En ligne], URL : https://www.cnap.fr/1960-1976-l%E2%80%99%C3%A8re-malraux%20 (Consulté le 23 février 2024) ; L’art et la ville, intervention des artistes dans les villes nouvelles, Actes du colloque Royaumont, 15-16 octobre 1976, dir. Sabine Fachard et Monique Faux, Paris, Secrétariat Général des Villes Nouvelles, 1976

18 Au sujet de la commande publique lire : Michel Nuridsany, La commande publique 1982-1990, Paris, Réunion des musées nationaux, 1992 ; F. Champy, (op. cit. n. 14) ; L’art à ciel ouvert : la commande publique au pluriel 2007-2019, dir. Thierry Dufrêne, Paris, Flammarion, 2019 ; L’art à ciel ouvert : commandes publiques en France 1983-2007, dir. Caroline Cros, Paris, Flammarion, 2008

19 « 1% artistique et commande publique », Ministère de la Culture [en ligne], URL : https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Aides-demarches/1-artistique-et-commande-publiquehttps://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Aides-demarches/1-artistique-et-commande-publique (Consulté le 17 février 2023).

20 Rémy Butler, Patrice Noisette, « Des villes nouvelles à la réhabilitation des grands ensembles » dans Le logement social en France (1851-1981): de la cité ouvrière au grand ensemble, dir. Rémy Butler, Patrice Noisette, Paris, Maspero, 1983, p. 158-174 ; Yves Lacoste, « Un problème complexe et débattu : les grands ensembles », Bulletin de l’Association de Géographes Français, 318-319, 1963, p. 37-46.

21 Oiseau Solaire, 1964, Massy architecte Pierre Sonrel ; Soleil d’Apocalypse, 1964, Rosny, architecte Jean de Mailly ; Ange de l’Apocalypse, 1965, Gagny, architecte Galamand ; L’Arche Solaire, 1965, Dunkerque, architecte Y. Toumaniantz ; Tour Solaire, 1976, Sarcelles, architecte J. Percillier ; Précarité Solaire, 1968, Yerres, architectes Boudriot et Saint-Maurice ; Menhirs et Soleil, 1871-1972, Epinay-sur-Seine, architecte Daniel Michelin. Alicia Moï Orban, Curriculum vitae, 1988. Archive privée.

22 « Alicia Moï, Sculpteur », Architecture française, janvier 1966.

23 Alicia Moï Orban, Photographie personnelle, vers 1964. Archive privée.

24 Alicia Moï Orban, Texte tapuscrit, vers 1961. Archive privée.

25 Paul Ardenne, Un art contextuel, création artistique en milieu urbain, en situation d’intervention, de participation, Paris, Flammarion, 2009, p. 48.

26 « Marta Pan, la modernité à l’œuvre », Fondation Marta Pan & André Wogenscky, [En ligne], URL : https://www.pan-wogenscky.com/martapan/%20 (Consulté le 28 février 2024) ; au sujet de l’œuvre de Marta Pan lire aussi : Paul-Louis Rinuy Marta Pan, sculptures, Saint-Rémy-les-Chevreuse, Fondation de Coubertin, 2000.

27 « La Dame du Lac obtient le label Patrimoine d’intérêt régional », La quinzaine d’Évry-Courcouronnes, n. 11 [en ligne], 4 octobre 2019. URL : https://archive.wikiwix.com/cache/index2.php?url=https%3A%2F%2Fevrycourcouronnes.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F03%2FQZ11S02-BD.pdf (Consulté le 28 février 2024).

28 « Les 1% réalisés entre 2012 et 2015 », Département de Seine Saint-Denis [En ligne], URL : https://artsvisuels.seinesaintdenis.fr/Les-1-realises-entre-2012-et-2015.html (Consulté le 28 février 2024).

29 « Biographie », Parvine Curie [En ligne], URL : https://parvinecurie.com/biographie.html (Consulté le 22 février 2024).

30 Parvine Curie : un monde sculpté (cat. exp., Troyes, Musée d’art moderne, 23 juin 2023-14 janvier 2024), dir. Juliette Faivre-Preda et Scarlett Reliquet, Troyes, Snoeck, 2023.

31 Pierre Huyghe (cat. exp., Paris, Centre Pompidou, 25 septembre 2013-6 janvier 2014), dir. Tristan Garcia, Amelia Barikin et Emma Lavigne, Paris, Centre Pompidou, 2013.

32 Le parkour est une discipline qui consiste à traverser un environnement en surmontant les obstacles rencontrés avec agilité à travers des mouvements fluides, souvent inspirés de l’acrobatie.

33 Pour reprendre l’exemple des œuvres d’Alicia Moï Orban, les clichés du photographe Hervé Beurel témoignent de la détérioration de certaines de ses sculptures. L’Oiseau Solaire est devenu complètement noir, la Précarité Solaire a été taguée et a perdu sa sphère dorée, tandis que le Soleil de l’Apocalypse est taché de blanc et recouvert de mousse. « Hervé Beurel », Centre national des arts plastiques [En ligne], URL : https://www.cnap.fr/herv%C3%A9-beurel (Consulté le 25 mars 2023).

34 Yves Aguilar, Un art de fonctionnaire : le 1%, Paris, Éditions Jacqueline Chambon, 1998.

35 M.-L. Viale, Substrat #1… (op. cit. n. 6).

36 L’art à ciel ouvert : la commande publique au pluriel 2007-2019, (op. cit. n. 18).

Pour citer ce document

Quelques mots à propos de : Elsa Dos Santos

Droits d'auteur

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/) / Article distribué selon les termes de la licence Creative Commons CC BY-NC.3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/)