- Accueil

- > Les Annales

- > n° 8

- > Axe 2 : Le voyage et ses enjeux

- > Parcours croisés de trois sculptrices britanniques à Paris au tournant du xixe siècle

Parcours croisés de trois sculptrices britanniques à Paris au tournant du xixe siècle

Par Eva Belgherbi

Publication en ligne le 28 septembre 2020

Résumé

In the last decade of the nineteenth century, Mary Pownall, Ottilie Maclaren and Kathleen Bruce travelled to Paris to be trained as sculptors. They experienced the thrill of a life abroad and they discover a city full of professionnal promises. This paper aims to analyze their journeys, from their negociations with their families in Great-Britain to their daily lifes in Parisian academies, as well as the artists they did met – or not – like Auguste Rodin, and their professional choices. Through first-hand material, we are able to unveil similarities in their trainings - even if not exactly the same - concerning general issues as women access to artistic education, which is a way to investigate a wider art history of sculpture in late nineteenth century.

Dans les années 1890-1900, les trois artistes britanniques Mary Pownall, Ottilie Maclaren et Kathleen Bruce, voyagent à Paris dans l’optique de se former à la sculpture. Sur place, elles font aussi l’expérience d’une vie trépidante et découvrent une ville pleine de promesses professionnelles. Cette contribution propose d’analyser leurs parcours, depuis les négociations avec leurs familles en Grande-Bretagne, à leur quotidien dans les académies parisiennes, leurs rencontres – ou non – avec Auguste Rodin et leurs choix de carrières. À partir de leurs correspondances et autobiographies, il est possible de révéler des similarités de parcours, qui sans être exactement les mêmes, se rejoignent sur la question de l’accès à la formation artistique, documentant en creux une histoire générale de la sculpture au tournant du XIXe siècle.

Mots-Clés

Table des matières

Article au format PDF

Parcours croisés de trois sculptrices britanniques à Paris au tournant du xixe siècle (version PDF) (application/pdf – 567k)

Texte intégral

Introduction

1Si Rome garde son attrait dans les dernières décennies du xixe siècle, le voyage à Paris représente un pèlerinage nécessaire pour celles et ceux qui se rêvent artistes. C’est en tout cas ce que laissent entendre les nombreuses publications de l’époque, qu’il s’agisse de récits d’artistes ayant fait le voyage ou d’articles de presse, célébrant Paris comme la « Mecque de l’art1 ». La capitale française jouit d’une image de métropole attractive, construite entre mythes – dont celui d’une vie Bohême2 et d’une réputation – celle d’être une ville de plaisirs et de loisirs3. Façonnée par les écrivains, les artistes et s’entretenant et se diffusant4, la perception de Paris stimule les voyages. La principale différence entre les artistes en formation et le tourisme se trouve généralement dans le but du voyage qui réside pour les premiers dans l’espoir de servir une carrière artistique, se professionnaliser, saisir des opportunités économiques5.

2Les artistes femmes prennent part à cette mobilité vers la France, comme en attestent les publications de guides de Paris à la fin du xixe siècle qui leur sont spécifiquement destinés6, répondant à une demande de la part des voyageuses, solitaires ou accompagnées, qui souhaitent expérimenter la capitale française par elles-mêmes. Des artistes femmes migrent vers Paris à la fin du xixe siècle7, opérant un voyage vers une capitale culturelle où elles peuvent commencer une carrière et compléter, dans certains cas, une formation artistique reçue au préalable dans leur pays d’origine. Le séjour est donc formateur mais c’est aussi une occasion inédite de sortir de la cellule familiale, d’un contexte social parfois contraignant et d’expérimenter une vie – presque – autonome, pour quelques mois ou quelques années. En témoignent les trajectoires de trois sculptrices britanniques : Ottilie Maclaren (1875-1947) arrive à Paris en 1897, à l’âge de vingt-deux ans, Mary Pownall (1862-1937) a trente ans lorsqu’elle rejoint la capitale française vers 1891-1892, après un premier séjour à Francfort-sur-le-Main. Enfin, Kathleen Bruce (1878-1947)8 est âgée de vingt-trois ans quand elle entreprend le voyage en 19019. La durée du séjour en France de chacune d’elles est relativement difficile à évaluer, et varie entre trois ans pour la première, et sept à cinq ans pour les deux autres. Ces épisodes parisiens sont entrecoupés de courtes visites, de quelques jours ou semaines, à leurs proches. Originaires respectivement d’Édimbourg, de Leigh, du Nottinghamshire, elles ont pour point commun de s’être mariées et d’avoir continué, pendant leur vie conjugale, leur carrière artistique. Elles ont exposé leurs œuvres, ont été reconnues de leur vivant et reçu des commandes, toutes trois ont fait de leur art une profession. Leurs œuvres sont conservées aujourd’hui dans des collections publiques ou particulières et on dispose pour chacune d’elles de sources primaires qui permettent de retracer leurs parcours. La correspondance d’Ottilie Maclaren avec son futur époux William Wallace, conservée à la National Library of Scotland à Édimbourg10, fournit des éléments précieux de son quotidien parisien, entre 1897 et 1901. Un recueil de photographies des œuvres de Kathleen Bruce est publié en 193811 et son second mari, Lord Kennet, publie en 1949 l’autobiographie de son épouse, Self-portrait of an Artist12, qui consiste en un assemblage de passages de son journal, de ses souvenirs et qui relate sa vie parisienne, particulièrement ses rencontres mondaines, ainsi que ses voyages sur le continent. Mary Pownall, quant à elle, publie en 1935 son autobiographie Response, illustrée de reproductions photographiques de ses œuvres, dans laquelle elle revient sur la période passée à Paris, probablement entre 1891 et 1898, sans pour autant fournir de dates précises13. Première amorce d’un travail plus global d’analyse de la production d’œuvres de sculptrices, entre la France et le Royaume-Uni, à la fin du xixe siècle, cette contribution retrace les enjeux du voyage parisien dans les formations artistiques respectives de ces trois artistes, entre micro-histoire et analyses des structures d’enseignement et de pratique de la sculpture dans les années 1890-1900.

Désirs et négociations du voyage

3Pour Ottilie Maclaren, Kathleen Bruce et Mary Pownall, l’opportunité de partir se former à l’étranger arrive à un moment charnière de leur vie ; la première est déjà fiancée, les deux autres sont célibataires, leur éducation est faite et elles n’ont pas encore les contraintes d’une vie familiale. Pourtant, les décisions se prennent collectivement, en famille, et chacune, avec plus ou moins d’énergie, doit convaincre pour avoir le droit de partir à Paris pour Maclaren et Bruce, ou à Francfort en ce qui concerne Pownall. La ville allemande a une réputation pourtant moins rebutante que la capitale française et la perspective de laisser s’y installer une jeune femme seule semble plus facile à imaginer que pour Paris14. Le voyage revêt pour elles les mêmes objectifs que ceux de leurs homologues masculins : se professionnaliser, travailler d’après le modèle nu, faire partie du milieu artistique parisien, exposer, voire travailler pour un sculpteur célèbre. L’un des dénominateurs communs à ces trois parcours reste l’engagement dans des négociations avec la famille. Maclaren et Pownall ont déjà une formation au modelage auprès d’un professeur particulier avant de partir : la première apprend avec le sculpteur Pittendrigh MacGillivray à Édimbourg avant 1897 et la seconde travaille dans l’atelier de John Cassidy vers 1888 à Manchester, où elle expose ses premières pièces en 1890. Les deux sculptrices sont encouragées à partir par des proches de leurs familles respectives, qui ont eux-mêmes fait le voyage à Paris pour se former. Maclaren bénéficie d’un contexte social plus propice, grâce aux relations de son père qui se laisse convaincre plus facilement que sa mère. Elle appartient à la haute bourgeoisie, son père est Lord, riche notable d’Édimbourg, collectionneur d’œuvres d’art ; il connait les artistes qui recommandent à sa fille de partir à Paris. Lorsqu’elle projette de partir à Francfort, première séparation avec l’environnement familial, Mary Pownall se heurte aux réserves de ses proches concernant son envie de pratiquer la sculpture, notamment celles émises par sa mère, qui « n’était jamais partie d’Angleterre de toute sa vie, et qui était sensible aux rumeurs rapportant les terribles mésaventures qui étaient censées arriver dans n’importe quel autre pays que le sien15 ». Contrairement aux deux autres sculptrices, cette pression familiale ne concerne pas Kathleen Bruce. Elle est la cadette d’une famille nombreuse dont les parents décèdent alors qu’elle est encore jeune. Elle passe son enfance dans un pensionnat religieux, est élevée par les sœurs, avant d’être promise à une carrière d’institutrice par l’un de ses frères. Lors d’un séjour chez un grand-oncle qui lui propose de s’installer avec lui, elle décide une nuit de devenir artiste et de partir à Paris. Kathleen Bruce, qui se présente comme une « vagabonde16 », relate avec une certaine nonchalance sa vocation artistique, en passant sous silence sa formation à la Slade School of Art de Londres vers 1899. Les circonstances qui précèdent son départ pour Paris en 1901 restent relativement floues et elle décrit simplement avec une certaine emphase et désinvolture : « Allons à Paris, soyons artistes ! J’avais deux amies, qui se connaissaient vaguement et pensaient que se rendre à Paris et devenir des artistes était une bonne idée17 ».

4Avec toute l’excitation, la joie et la peur qu’il implique, le voyage ouvre littéralement un nouveau chapitre de vie, au propre comme au figuré : il suffit de voir les titres des chapitres de l’autobiographie de Mary Pownall, pour constater que les villes sont des étapes et rythment le récit. Celle-ci dissocie distinctement deux chapitres – « Paris » et « Paris avec les parents » – montrant ainsi la variation du séjour en fonction de l’absence ou de la présence familiale. La correspondance d’Ottilie Maclaren offre de nombreuses incursions dans les transports entre Édimbourg et Londres, Londres et Paris, la traversée de la Manche par le ferry, l’arrivée à la gare Saint-Lazare ou du Nord, témoignant d’un trajet emprunté par de nombreux jeunes artistes écossais et faisant état du développement intensif du transport ferroviaire sur le territoire britannique à cette époque18. Les jeunes femmes ne partent cependant pas seules, elles sont chaperonnées ou font le voyage à plusieurs, à l’instar de Mary Pownall qui part avec sa sœur Lucy, et Kathleen Bruce qui accompagne ses deux camarades rencontrées à la Slade vers 1900-1901, qu’elle nomme dans son journal Jocelyn et Hermione19. Toutes les trois ont d’abord comme point de chute à Paris les pensions pour jeunes femmes, avant de prendre un petit appartement, qui fait parfois aussi office d’atelier, qu’elles occupent avec d’autres jeunes femmes artistes, afin de partager les frais de chauffage et des séances de pose des modèles. Maclaren cohabite avec l’américaine Sarah Whitney et sa mère, puis avec la sculptrice russe Anna Goloubkina, dans le quartier de Montparnasse ; Kathleen Bruce y emménage avec ses camarades de voyage avant de s’installer seule au 22 rue Delambre, Mary Pownall partage un atelier avec sa sœur Lucy, avenue Niel, dans le dix-septième arrondissement. Cette autonomie tant recherchée dans le voyage est donc soumise à conditions, une jeune fille de bonne famille ne pouvant évoluer seule dans l’espace public ou privé, ni expérimenter le plaisir de la flânerie ou de l’anonymat des villes.

La sculpture à Paris : voir et apprendre, entre académies et Salons

5Malgré la distance géographique, hors de la sphère familiale, le contrôle parental s’exerce toujours, surtout pour Pownall et Maclaren qui restent tributaires des décisions familiales, notamment lorsqu’il s’agit du contexte politique de l’époque. Mary Pownall explique par exemple que lors de son séjour à Francfort, vers 1890, ses parents ont voulu qu’elle rentre avec sa sœur en Angleterre, car la menace d’une guerre avec l’Allemagne était imminente. De même, le séjour d’Ottilie Maclaren a été plusieurs fois compromis par le climat anglophobe qui régnait à Paris lors de la crise de Fachoda en 189820. Bruce quant à elle semble profiter d’une liberté sans entrave, goûtant à la vie de Bohême parisienne : « J’avais envie que les charmants garçons me raccompagnent, je voulais qu’ils le fassent parce que je les aimais bien et que c’était fun ; mais je disais à mes deux sérieuses amies que c’était une bonne manière d’apprendre le français21 ». Ces rencontres entre jeunes artistes, hommes et femmes, s’établissent au sein des ateliers, aux Salons, dans les musées ou lors de sorties hors de Paris, donnant lieu à des amitiés mixtes et cosmopolites. Pour les trois sculptrices, les échanges se font en anglais ou en français – Maclaren grâce à son éducation bourgeoise écrit couramment en français, ce qui facilite de toute évidence les discussions. Cependant la maîtrise de la langue française ne semble pas être un prérequis essentiel à l’apprentissage artistique, en témoignent les séjours de Bruce et Pownall qui arrivent à Paris sans savoir parler français et dont les formations ne sont pourtant pas compromises par ce manque. Elles réussissent en effet chacune, avec plus ou moins de facilité, à se faire une place dans leurs ateliers respectifs. Elles ne dérogent pas à cette première étape du séjour, commune à une grande majorité de femmes artistes, françaises et étrangères, qui est de s’inscrire dans une académie libre, et ce même après l’ouverture de l’École des Beaux-arts aux femmes, officiellement et partiellement, en 1897. Ce sera l’Académie Colarossi pour Maclaren et Bruce et l’Académie Julian22 pour Pownall, deux établissements où se pratique l’étude d’après modèle vivant, dans des ateliers mixtes ou non-mixtes, sous la direction de professeurs de sculpture ou de peinture, qui viennent plusieurs fois par semaine corriger les esquisses des élèves et prodiguer des conseils.

6À Paris, ces trois artistes britanniques font chacune l’expérience d’une vie en communauté et sont confrontées à des situations inédites auxquelles elles font face, en fonction de leur éducation, de leur âge et de leur caractère. Contrairement à ce qui transparait des récits de Maclaren et Bruce, Mary Pownall semble peu à l’aise dans les interactions parisiennes avec les cercles de sociabilités mixtes. Refusant les avances d’un artiste qui proposait de placer dans un endroit avantageux sa sculpture acceptée au Salon de 1898 et anéantissant ainsi ses chances d’être repérée par le jury, Mary Pownall doit faire face aux moqueries de ses camarades d’atelier, une humiliation orchestrée collectivement qui relativise la potentielle sororité des ateliers. Dès son arrivée à l’Académie Julian, elle s’est faite chahuter par des Françaises qui la trouvent « si Anglaise23 » et se moquent de son choc exprimé devant une modèle entièrement nue, une situation en effet inédite pour Pownall qui n’avait jamais travaillé d’après le modèle vivant. Cette volonté de ne pas correspondre aux stéréotypes d’un éventuel caractère farouche, voire prude, des Anglaises, est clairement énoncée par Kathleen Bruce qui rapporte la première fois qu’elle a vu un modèle entièrement déshabillé. Laissant transparaitre son choc, elle se sent défaillir, puis par peur du ridicule elle entreprend d’adopter une nonchalance similaire à celle de ses deux compagnes de voyage qui demeurent imperturbables. Bruce indique ironiquement qu’elle a été « initiée à l’art subtil de passer d’un vêtement humide à une chemise de nuit sèche sans risquer de [se] voir un seul moment [nue]24 » chez les Sœurs, ce qui a pu déterminer son rapport à la nudité. Le séjour parisien est indéniablement pour ces trois sculptrices l’occasion des premières fois ; premiers alcools et amours, et aussi de premières gloires d’atelier : Bruce devient massière chez Colarossi, Pownall remporte un concours d’esquisse chez Julian, Maclaren se voit confier la réalisation d’une sculpture selon les instructions de Rodin.

7Les endroits fréquentés avec assiduité pour ces jeunes artistes, en plus des musées du Louvre et du Luxembourg, sont les Salons. Pownall et Maclaren sont toutes les deux à Paris en 1898 et voient cette année-là le plâtre du Balzac qu’Auguste Rodin expose au Salon de la Société nationale des beaux-arts. Encouragée par Émile Zola, la Société des gens de lettres avait confié à Rodin en 1891 la réalisation d’un monument dédié à l’écrivain Honoré Balzac. Après avoir rassemblé une importante documentation sur l’écrivain, Rodin prend le parti de célébrer la puissance de l’œuvre de Balzac en créant une sculpture qui s’éloigne des conventions des hommages sculptés rendus aux grands hommes à cette époque, qui ne reprend pas de façon naturaliste les traits physiques de Balzac et qui n’a pas non plus recours à l’allégorie : « Il fallait, déclara Rodin, que je misse l’attitude et l’expression qui devaient en faire un Balzac digne de l’immortel auteur de la Comédie humaine25 ». Cependant, influencée par des réactions virulentes d’une partie du public et de certains critiques qui voient en cette sculpture « un dolmen déséquilibré, un sac de plâtre26 », la Société des gens de lettres, pourtant commanditaire de la statue, refuse de financer sa réalisation en bronze. La polémique suscitée par l’œuvre excite les passions, prend une ampleur similaire à celle de l’affaire Dreyfus, obligeant chacun à prendre parti27. Maclaren et Pownall n’échappent pas à ce climat et leurs avis divergent radicalement. Lorsque Maclaren voit le Balzac au Salon, elle n’est pas encore élève de Rodin, elle compare sa réception à celle des œuvres de Wagner, considérant les deux artistes comme incompris de leurs contemporains28. Si Maclaren avoue sa perplexité tout en cherchant un sens à l’œuvre, Pownall est beaucoup plus catégorique. Elle qualifie l’exécution du Balzac de « grotesque et sans valeur29 », alors qu’elle avait admiré le Saint Jean-Baptiste de Rodin au musée du Luxembourg dès son arrivée à Paris quelques mois plus tôt : « pour moi, cela reste un vrai mystère que cet immense artiste, capable de créer le meilleur, ait pu finalement se satisfaire d’une œuvre aussi pauvre. Il serait bien que ses dernières productions soient détruites et que ne passent à la postérité que les superbes œuvres des débuts30 ». Le jugement sévère de Pownall remet ainsi en perspective l’attrait exercé par Rodin dans le milieu de sculpture : graviter autour du maître n’est pas systématiquement le but de toute jeune sculptrice à Paris. Sa formation auprès du sculpteur Denys Puech à l’Académie Julian semble convenir à Mary Pownall qui se construit une carrière en périphérie des cercles de Rodin, exposant presque tous les ans au Salon des Artistes Français depuis son arrivée à Paris, entre 1892 et 1899, et remportant cette année-là une mention honorable.

Hors de l’académie, au-delà de Paris : une formation artistique protéiforme

8Kathleen Bruce et Ottilie Maclaren font partie de ces sculpteurs et sculptrices qui s’approchent de Rodin et tentent de recevoir son enseignement. Il jouit alors d’une célébrité bien établie, et si sa carrière prend une dimension véritablement internationale en 1900, à la suite de son exposition personnelle en marge de l’Exposition universelle, il est déjà connu en Grande-Bretagne dès les années 188031. Rodin et d’autres artistes renommés, basés dans la capitale française – Whistler notamment – attirent les étrangers à Paris, ouvrant leurs ateliers au public, acceptant parfois des élèves. Si Rodin n’est pas des plus intéressés par la transmission pédagogique32, il accepte ponctuellement de donner des conseils à des jeunes artistes qui parfois vont jusqu’à se revendiquer avec plus ou moins d’audace « élèves de Rodin », afin de profiter du prestige d’une telle filiation artistique. En 1949, lorsqu’il écrit l’introduction de l’autobiographie de son épouse défunte, Lord Kennet met un point d’honneur à déclarer que « Rodin est le seul maître qui l’ait influencée, dont elle ait reçu un enseignement et des encouragements à Paris33 », une manœuvre qui tend davantage à placer l’œuvre de Kathleen Bruce dans le sillage du maître qu’à refléter une réalité34. Dans son récit, Bruce ne détaille pas sa rencontre avec Rodin, mais insiste en revanche sur les évènements mondains de son cercle auxquels elle participe ou décrit méticuleusement le déjeuner qu’elle lui avait préparé lorsqu’elle le reçoit chez elle. Autant d’anecdotes qui ne laissent pas transparaître un enseignement très prononcé, une impression renforcée par l’absence de mention d’éventuelles leçons de sculpture, sa production postérieure ne témoignant d’ailleurs pas d’un rapprochement flagrant avec la facture rodinienne35. Ottilie Maclaren, en revanche, fait la connaissance de Rodin en 1899 et devient une de ses élèves les plus assidues. Elle se présente et est considérée comme élève du maître par la presse et l’artiste lui-même qui lui enseigne sa manière et l’aide dans sa carrière36. Elle quitte Paris à l’été 1901, mais continue d’entretenir une correspondance épistolaire avec Rodin, lui rend visite à Meudon lors d’un séjour en France quelques années plus tard et continue à appliquer les préceptes rodiniens qu’elle transmet plus tard à ses propres élèves, à son retour au Royaume-Uni.

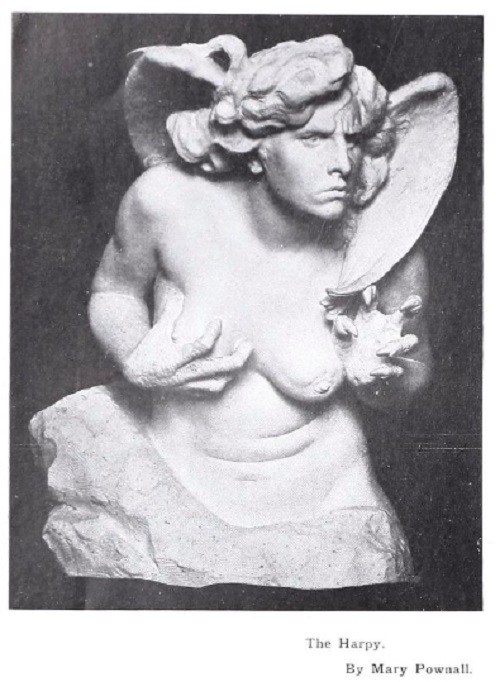

9Si certaines sculptrices rentrent outre-Manche à la suite de ce séjour parisien, à l’instar d’Ottilie Maclaren, d’autres saisissent l’occasion de voyager sur le continent, comme Mary Pownall et Kathleen Bruce. Quelques mois avant son départ, au printemps 1901, Rodin amène Ottilie Maclaren à Chartres dans un but pédagogique afin qu’elle puisse étudier la cathédrale. Parmi les sources de l’art rodinien, on trouve les cathédrales gothiques, qui le fascinent et auxquelles il consacre un ouvrage, Les Cathédrales de France, publié en 1914. Il lui fait repérer les restaurations successives subies par l’édifice au début du xixe siècle. L’entreprise d’un pèlerinage artistique par Ottilie Maclaren, dans le cadre de sa formation auprès du maître, diffère peut-être dans son intention de celle de Kathleen Bruce, qui se rend à Chartres la même année, mais son excursion solitaire se révèle déterminante pour elle aussi. C’est en effet à la suite d’un épisode tumultueux que Bruce se réfugie à Chartres, seule, où elle prend une chambre à l’hôtel et, à son tour, admire la cathédrale : « Les visages sereins des longues et magnifiques sculptures en pierre du porche ouest de la glorieuse cathédrale me procuraient un tel réconfort après la violence de mes semblables à Montparnasse !37 ». L’architecture alliée avec la sculpture produit sur elle une impression forte dont elle garde un souvenir vif et qu’elle ravive quelques années plus tard, lors d’un voyage en Grèce en 1906, où les sculptures de l’Acropole lui rappellent celles contemplées à Chartres cinq ans plus tôt, établissant une filiation formelle entre les deux édifices38. Ces voyages semblent donc nourrir son travail puisqu’elle se souvient de ces œuvres en 1938 lorsqu’elle écrit la préface de Homage, un recueil de ses portraits sculptés, dans laquelle elle souligne l’importance qu’elle accorde à la relation entre la sculpture et l’architecture, réactivant le souvenir de ses voyages sur le continent : « Je pense que je serai toujours fidèle, en sculpture, aux longues et magnifiques figures féminines de Chartres, ainsi qu’aux jeunes filles de l’Acropole, leurs adorables ancêtres archaïques39 ». Mary Pownall quant à elle profite des liens créés à Paris pour continuer son voyage sur le continent engagé depuis 1890. Après Francfort et Paris, elle se rend à Rome en 1899 et prend en 1901 un atelier Via Margutta, avec sa sœur Lucy. Là-bas elle s’imprègne d’une vie populaire romaine, et le lieu lui inspire le sujet de La Harpie (fig. 1) : son visage est celui de son auteure, Pownall ayant décidé de prêter ses propres traits, et la torsion du buste de Céléno se veut un mouvement – « la furie d’une femme courroucée s’agrippant le corps40 » – , observé sur le motif, dans les rues de Rome, créant ainsi l’une de ses œuvres les plus expressives qui aura peu d’équivalent dans sa production postérieure.

Fig. 1 - Mary Pownall (Bromet) (1862-1937), The Harpy Celaeno, 1902, marbre, 89 cm, Glasgow, Kelvingrove Art Gallery & Museum, S. 235 © R.E.D Sketchekey, « A Distinguished Woman Sculptor », The Art Journal, vol. 71, 1909, p. 245-250, en part. p. 250. (voir l’image au format original)

Conclusion

10Au-delà de l’intérêt de disposer de telles sources directes concernant des sculptrices, en dehors des récits dominants de l’histoire de l’art et peu connues du grand public, il reste nécessaire de ne pas se laisser séduire trop facilement par ces éléments biographiques livrés par les artistes elles-mêmes. Les épisodes mentionnés, les noms cités, aussi bien que les ellipses, renvoient une image construite par leurs autrices et sont à replacer dans un contexte sociologique et artistique plus vaste. Ces témoignages intimes – édités du vivant de l’artiste dans le cas de Pownall, dans une publication posthume pour Bruce, ou même, en ce qui concerne Maclaren, destinés à n’être lus que par un seul correspondant –, se révèlent complexes à manipuler. Ils offrent de multiples pistes et doivent être considérés dans une perspective moins réductrice que celle de la simple anecdote.

11Bien que séjournant à Paris au tournant du xixe siècle et évoluant sans doute dans les mêmes cercles et ateliers, Pownall, Maclaren et Bruce ne mentionnent pas de rencontres avec l’une des deux autres, ainsi aucun contact ne peut être établi entre elles avec certitude à partir des sources consultées jusqu’à présent. Malgré leurs présences dans les expositions parisiennes, les sculptures de Kathleen Bruce, Mary Pownall et Ottilie Maclaren, n’ont fait, semble-t-il, l’objet d’aucune acquisition ou commande de la part de l’État français. Aussi, à ce jour, aucune de leurs œuvres n’est répertoriée comme étant conservée dans les collections nationales françaises. Contrairement à Mary Pownall, Kathleen Bruce et Ottilie Maclaren y sont pourtant présentes, par leurs archives ou leurs portraits. Celui de Kathleen Bruce peint par Charles Shannon en 1907 (fig. 2), ainsi que son esquisse, sont conservés au musée d’Orsay, à Paris. Si les archives du musée Rodin contiennent peu de lettres de Bruce, le musée conserve un dossier important de lettres et de quelques photographies de ses œuvres envoyées par Ottilie Maclaren à Rodin. Il faut se rendre outre-Manche pour voir quelques œuvres de ces trois sculptrices : trois portraits en bronze par Kathleen Bruce sont conservés à la National Portrait Gallery de Londres, et sa sculpture, Youth, exécutée entre 1920 et 1922, ainsi qu’un buste de son premier époux, le Capitaine Scott sont visibles à Cambridge, aux abords du Scott Polar Research Institute. Dans l’espace public, le monument aux morts de la Première Guerre mondiale, Watford War Memorial, de la ville de Watford, (Hertfordshire), inauguré en 1928, est réalisé par Mary Pownall, et La Harpie est exposée dans le hall principal du Kelvingrove Museum à Glasgow. Un buste par Ottilie Maclaren, conservé en mains privées, était ainsi présenté à Édimbourg en 2015, lors de l’exposition Modern Scottish Women, Painters and Sculptors 1885-1965 qui rassemblait des œuvres de femmes artistes écossaises, dont les travaux profitaient d’une nouvelle attention, affirmant le rôle déterminant des expositions et des musées dans la redécouverte de ces sculptrices.

Fig. 2 - Charles Haslewood Shannon (1863-1937), The sculptress (miss Bruce), 1907, huile sur toile, 115 x113 cm, Paris, musée d’Orsay, inv. RF 1980-166, © Source gallica.bnf.fr. Publiée dans Léonce Bénédite, Le Musée du Luxembourg : peintures, pastels, aquarelles et dessins des écoles étrangères, Paris, H. Laurens, 1924, p. 80. (voir l’image au format original)

Bibliographie

Sources inédites

12« Papers of William and Ottilie Wallace, mss 21502-mss 21550 » – National Library of Scotland, Edimbourg.

Sources publiées

13Kathleen Bruce, Homage, A book of sculptures, With a commentary by Stephen Gwynn, Londres, Geoffrey Bles, 1938.

14Mary Pownall Bromet, Response: An Autobiography, Londres, Methuen & Co, 1935.

15Kathleen Scott, Self-portrait of an Artist: From the Diaries and Memoirs of Lady Kennet, (Kathleen, Lady Scott), Londres, Murray, 1949.

Études

16Isabelle Baudino, « Les voyageuses britanniques à Paris : un point de vue féminin sur l’art ? », dans Plumes et Pinceaux. Discours de femmes sur l’art en Europe (1750-1850) – Essais, dir. M. Fend, M. Hyde, A. Lafond, Dijon, Presses du réel/INHA (Actes de colloques), 2012 [en ligne] : http://journals.openedition.org/inha/4074 (consulté le 30 juin 2019).

17Eva Belgherbi, « Ottilie Maclaren (1875-1947), fille de Rodin ? », dans Parent-elles, ‘Compagne de, fille de, sœur de ...’ : les femmes artistes au risque de la parentèle, AWARE, Musée Sainte-Croix, Poitiers, 23-24 septembre 2016 [en ligne] : https://awarewomenartists.com/publications/ottilie-maclaren-1875-1947-fille-de-rodin/ (consulté le 30 juin 2019).

18Karen L. Carter, Susan Waller, « Introduction », dans Strangers in Paradise : Foreign Artists and Communities in Modern Paris, 1870-1914, dir. K. L. Carter, S. Waller, Farnham, Burlington, VT, Ashgate, 2015, p. 1-24.

19Hollis Clayson, André Dombrowski, « Introduction », dans Is Paris Still the Capital of the Nineteenth Century? Essays on Art and Modernity, 1850-1900, dir. H. Clayson, A. Dombrowski, Londres, Routledge, Taylor & Francis Group, 2016.

20Catherine Fehrer, « Women at the Académie Julian in Paris », dans The Burlington Magazine, vol. 136, 1100, novembre 1994, p. 752-757.

21Mary Gluck, Popular Bohemia: Modernism and Urban Culture in Nineteenth Century Paris, Cambridge, Harvard University Press, 2005.

22Clive Holland, « Lady Art Student’s life in Paris », dans The Studio, 30, 1904, p. 225-233.

23Antoinette Le Normand-Romain, « ‘When I Consider the Honours that Have Been Bestowed Upon Me in England’ », trad. Caroline Beamish, cat. exp. Rodin, Londres, Royal Academy; Ostfildern, Hatje Cantz, 2006, p. 118-131.

24Antoinette Le Normand-Romain, « Rodin n’a pas d’élèves », dans cat. exp. Oublier Rodin ? La sculpture à Paris, 1905-1914, Paris, Musée d’Orsay, Hazan, 2009, p. 105-123.

25Frédérique Leseur, « Affaire Balzac, affaire Dreyfus : une campagne de presse », dans cat. exp. 1898 : le Balzac de Rodin, Paris, Musée Rodin, 1998, p. 169-182.

26Elizabeth Otis Williams, Sojourning, Shopping & Studying in Paris, A Handbook particularly for women, Londres, C. F. Cazenove, 1907.

27Christophe Prochasson, Paris 1900, Essai d'histoire culturelle, Paris, Calmann-Lévy, Liberté de l'esprit, 1999.

28Siân Reynolds, « Comment peut-on être femme sculpteur en 1900 ? Autour de quelques élèves de Rodin », dans Mil neuf cent, 16, 1998, p. 9-25 [en ligne] : https://www.persee.fr/doc/mcm_1146-1225_1998_num_16_1_1181 (consulté le 30 juin 2019).

29Siân Reynolds, Paris-Edinburgh: Cultural Connections in the Belle Epoque, Aldershot, Burlington, Ashgate, 2007.

30Mark Stocker, « ‘My Masculine Models’, The sculpture of Kathleen Scott », dans Apollo, 450, 1999, p. 47-54.

Sitographie

31« Mapping the Practice and Profession of Sculpture in Britain and Ireland 1851-1951 » [en ligne] : https://sculpture.gla.ac.uk/ (consulté le 30 juin 2019).

Documents annexes

- Fig. 1 - Mary Pownall (Bromet) (1862-1937), The Harpy Celaeno, 1902, marbre, 89 cm, Glasgow, Kelvingrove Art Gallery & Museum, S. 235 © R.E.D Sketchekey, « A Distinguished Woman Sculptor », The Art Journal, vol. 71, 1909, p. 245-250, en part. p. 250.

- Fig. 2 - Charles Haslewood Shannon (1863-1937), The sculptress (miss Bruce), 1907, huile sur toile, 115 x113 cm, Paris, musée d’Orsay, inv. RF 1980-166, © Source gallica.bnf.fr. Publiée dans Léonce Bénédite, Le Musée du Luxembourg : peintures, pastels, aquarelles et dessins des écoles étrangères, Paris, H. Laurens, 1924, p. 80.

Notes

1 Clive Holland, « Lady Art Student’s life in Paris », dans The Studio, 30, 1904, p. 225-233, en part. p. 225.

2 Sur la bohème parisienne et sa construction culturelle, voir Mary Gluck, Popular Bohemia: Modernism and Urban Culture in Nineteenth Century Paris, Cambridge, Harvard University Press, 2005.

3 « Like a combination drug and magnet, Paris drew acolytes from far and wide like no other nineteenth century metropolis. But Paris was neither the largest nor the richest city in the world in the 1800s. Both of those distinctions belonged to London, the giant across the channel. While both capitals were centers of great empires, they had widely contrasting reputations. London was more business and finance, whereas Paris meant delight and glamour, or such were their putative distincte identities. » Hollis Clayson, André Dombrowski, « Introduction », dans Is Paris Still the Capital of the Nineteenth Century? Essays on Art and Modernity, 1850-1900, dir. H. Clayson, A. Dombrowski, Londres, Routledge, Taylor & Francis Group, 2016, p. 1-11, p. 1.

4 À Paris au xixe siècle, voir Christophe Prochasson, Paris 1900, Essai d'histoire culturelle, Paris, Calmann-Lévy, Liberté de l'esprit, 1999, particulièrement le chapitre 1 « Narcissisme capitale », p. 15-75.

5 Voir Karen L. Carter, Susan Waller, « Introduction », dans Strangers in Paradise: Foreign Artists and Communities in Modern Paris, 1870-1914, dir. Karen L. Carter, Susan Waller, Farnham, Burlington, VT, Ashgate, 2015, p. 1-24.

6 Voir par exemple Elizabeth Otis Williams, Sojourning, Shopping & Studying in Paris, A Handbook particularly for women, Londres, C. F. Cazenove, 1907.

7 Voir Siân Reynolds, « Comment peut-on être femme sculpteur en 1900 ? Autour de quelques élèves de Rodin », dans Mil neuf cent, 1998, 16, p. 9-25.

8 Kathleen Bruce est le nom de naissance de la sculptrice, elle est connue aussi sous le patronyme Kathleen Scott, nom de son premier mari Robert Falcon Scott (1868-1912) qu’elle épouse en 1908. Après la mort de celui-ci, elle épouse en 1922 Edward Hilton Young (1879-1960), fait Baron Kennet en 1953, aussi parfois se présente-t-elle comme Lady Kennet.

9 Les trois artistes sont aussi connues après leurs mariages sous les noms suivants : Ottilie Maclaren (parfois écrit McLaren ou MacLaren) Wallace ; Mary Pownall Bromet ; Kathleen Bruce Scott, puis Young (ou Lady Kennet).

10 « Papers of William and Ottilie Wallace, mss 21502-mss 21550 » National Library of Scotland, Edimbourg.

11 Kathleen Bruce, Homage, A book of sculptures, With a commentary by Stephen Gwynn, Londres, Geoffrey Bles, 1938.

12 Kathleen Scott, Self-portrait of an Artist: From the Diaries and Memoirs of Lady Kennet, (Kathleen, Lady Scott), Londres, Murray, 1949.

13 Mary Pownall Bromet, Response: An Autobiography, Londres, Methuen & Co, 1935.

14 Siân Reynolds, « Comment peut-on être femme sculpteur en 1900 ? Autour de quelques élèves de Rodin », dans Mil neuf cent, 1998, 16, p. 9-25, en part. p. 11-12. S. Reynolds, « Comment peut-on être femme sculpteur en 1990 ? » (art. cit. n. 7), p. 11-12.

15 « [Mother] had never been out of England in her life, and she gave a ready ear to tales of the awful happenings which were supposed to take place in any country but her own. » Mary Pownall Bromet, Response: An Autobiography, Londres, Methuen & Co, 1935, en part. p. 65. M. Pownall Bromet (op. cit. n. 11), p. 65.

16 « I knew some folk who were going, dancing vagabonds like myself, and I joined them. » K. Scott (op. cit. n. 10), p. 71.

17 « Let’s go to Paris and be artists ! I had two friends, little known to each other, who thought that to go to Paris and be artists was a fine idea. » K. Scott (op. cit. n. 10), p. 25.

18 Siân Reynolds, Paris-Edinburgh: Cultural Connections in the Belle Epoque, Aldershot, Burlington, Ashgate, 2007, en part. p. 63-71.

19 Hermione a été identifiée comme étant Eileen Gray, Ibid., p. 63.

20 La crise de Fachoda désigne les tensions diplomatiques entre la France et le Royaume-Uni dans la course à la colonisation de l’Afrique, notamment en l’état le contrôle d’une ville stratégique, Fachoda, au Sud Soudan, revendiqué par les deux pays.

21 « I wanted the nice boys to walk home with me; I wanted them to because I liked them and it was fun; but I would tell my two dignified friends that it was a good way of learning French. » K. Scott (op. cit. n. 10), p. 27.

22 Voir Catherine Fehrer, « Women at the Académie Julian in Paris », dans The Burlington Magazine, vol. 136, 1100, novembre 1994, p. 752-757.

23 M. Pownall Bromet (op. cit. n. 11), p. 79.

24 « [I was] initiated into the trick art of changing from a wet chemise to a dry nightgown without one dangerous moment of seeing my own person. » K. Scott (op. cit. n. 10), p. 19.

25 « Œuvre achevée. M. Rodin et la statue de Balzac », L’Éclair, 10 avril 1898, cité dans Antoinette Le Normand-Romain, « 1898 : ‘La postérité appartient aux sifflés’ », cat. exp. 1898 : le Balzac de Rodin, Paris, Musée Rodin, 1998, p. 75-96, en part. p. 83, note 54.

26 Philippe Gille, « Balzac et M. Rodin », Le Figaro, 18 mai 1898, cité dans Ibid., en part. p. 78, note 13.

27 Sur le parallèle entre la polémique du Balzac et celle de l’affaire Dreyfus, voir Frédérique Leseur, « Affaire Balzac, affaire Dreyfus : une campagne de presse », cat. exp. 1898 : le Balzac de Rodin, Ibid., p. 169-182.

28 Ottilie Maclaren à William Wallace, 20 mai 1898, ms 21536, National Library of Scotland, Edimbourg.

29 « grotesque and cheap » M. Pownall Bromet (op. cit. n. 11), p. 85.

30 « But it will always be a mystery to me why this great artist, who was capable of doing the best, should have been content with such inferior work at the last. It would be good if his later works could be destroyed and leave only his magnificent early work for posterity. » Ibid., p. 87.

31 Voir à ce sujet Antoinette Le Normand-Romain, « ‘When I Consider the Honours that Have Been Bestowed Upon Me in England’ », trad. Caroline Beamish, cat. exp. Rodin, Londres, Royal Academy; Ostfildern, Hatje Cantz, 2006, p. 118-131.

32 Antoinette Le Normand-Romain, « Rodin n’a pas d’élèves », cat. exp. Oublier Rodin ? La sculpture à Paris, 1905-1914, Paris, Musée d’Orsay, Hazan, 2009, p. 105-123, en part. p. 105-107.

33 « The only master who influences her was Rodin, who had given her teaching and encouragements in Paris. » K. Scott (op. cit. n. 10), p. 10.

34 A. Le Normand-Romain, « Rodin n’a pas d’élèves » (art. cit. n. 30), p. 105-106.

35 Mark Stocker, « ‘My Masculine Models’, The sculpture of Kathleen Scott », dans Apollo, 1999, 450, p. 47-54, en part. p. 53.

36 Sur ce rapport maître/élève entre Auguste Rodin et Ottilie Maclaren, voir Eva Belgherbi, « Ottilie Maclaren (1875-1947), fille de Rodin ? », dans Parent-elles, ‘Compagne de, fille de, sœur de ...’ : les femmes artistes au risque de la parentèle, AWARE, Musée Sainte-Croix, Poitiers, 23-24 septembre 2016.

37 « How solacing were the calm faces of the exquisite, elongated stone figures in the west porch of the glorious cathedral, after the violence of my contemporaries in Montparnasse! » K. Scott (op. cit. n. 10), p. 37-38.

38 Ibid., p. 71.

39 « I think my lasting allegiance is given, in sculpture, to those exquisite elongated ladies at Chartres, and to their lovely archaic ancestors, the maidens on the Acropolis. », Kathleen Bruce, Homage, A book of sculptures, With a commentary by Stephen Gwynn, Londres, Geoffrey Bles, 1938. [s. p.]

40 « The fury of a wrathful woman clutching her body » M. Pownall Bromet (op. cit. n. 11), p. 128.

Pour citer ce document

Quelques mots à propos de : Eva Belgherbi

Droits d'auteur

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/) / Article distribué selon les termes de la licence Creative Commons CC BY-NC.3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/)