- Accueil

- > Les Annales

- > n° 11

- > Les échecs médiévaux, un observatoire sur le phénomène d’acculturation

Les échecs médiévaux, un observatoire sur le phénomène d’acculturation

Par Henrique Sarmento Pedro

Publication en ligne le 16 juillet 2025

Résumé

Nowadays, chess is one of the best-known table games. It captivates all generations. First, a new enthusiasm for the game is marked by films and series, such as The Queen's Gambit, broadcast in 2020. Second, the strategies applied by great champions such as Gary Kasparov, José Raoul Capablanca or more recently Magnus Carlsen captivate and delight a wide audience. However, this has not always been the case. This game, whose origins have long been the subject of speculation in the scientific community, originated on the Indian subcontinent, where it was first described in the 7th century. Passing through Arab populations, it reached Western Europe around the 9th-10th centuries, and became the aristocratic pastime par excellence. A game of strategy, both warlike and amorous, but above all one of reflection, it embodied an image of medieval society, and became part of the apprenticeship of young nobles. Archaeologically, this restriction for the nobility can also be observed. The rare finds relating to this game bear witness to a predominantly elite environment. Above all, they also reveal another surprising fact. To win the hand of their beloved one or establish a military strategy, the protagonists used pieces whose morphology had been greatly modified since they left India. The original figurative forms (chariots, elephants, counselors, etc.) have evolved in line with the prohibitions imposed on them. Only Arabic names continue to preserve Indian figures. However, when they arrived in Europe, the shapes were completely revamped, and the Arabic qualifications lost their original meaning. Completely transformed, the various pieces moved away from their original symbolism and adopted original features and names adapted to European culture. In this new environment, three major typologies emerged. Abstract forms were the most common morphologies. They are the guarantors of this historic transition between India, Muslim countries and Europe. Conversely, figurative forms reflect the adaptation of European culture to these unfamiliar forms and names. It features characters that are typical of Western European society (towers, bishops, queens, etc.), whose functions change little from those of the first game. Between the two, the mixed forms blend figuration and abstraction. They are a remarkable example of the desire of craftsmen to find reasons for appearances that they do not understand. These different typologies, along with a few examples from western France, illustrate a number of aspects of cultural transfer.

De nos jours, les échecs constituent l’un des jeux de tables les plus connus. Intergénérationnel, il fascine. D’une part, un nouvel engouement pour ce jeu est marqué par les films et les séries, à l’instar de la série Le jeu de la Dame, diffusé en 2020. D’autre part, les stratégies appliquées par de grands champions tels que Gary Kasparov, José Raoul Capablanca ou plus récemment Magnus Carlsen captivent et enchantent un auditoire large. Pourtant, tel n’a pas toujours été le cas. Ce jeu, dont l’origine n’a longtemps été que le sujet d’hypothèses dans la communauté scientifique, est originaire du sous-continent indien, où il est décrit pour la première fois au viie siècle. Transitant par les populations arabes, il arrive en Europe occidentale vers les ixe-xe siècles, et devient le loisir aristocratique par excellence. Jeu de stratégie, guerrière comme amoureuse, mais surtout de réflexion, il matérialise alors une image de la société médiévale, et rentre dans l’apprentissage des jeunes nobles. Archéologiquement, cette réserve pour la noblesse s’observe aussi. Les rares découvertes relatives à ce jeu témoignent d’un environnement principalement élitaire. Surtout, elles font aussi état d’un autre fait surprenant. Pour conquérir la main de leur belle ou établir une stratégie militaire, les protagonistes utilisent des pièces dont la morphologie est grandement modifiée depuis leur départ d’Inde. Les formes figuratives d’origine (chars, éléphants, conseiller, etc.) évoluent avec les interdits religieux de l’Islam, et perdent certains de leurs traits caractéristiques. Seuls les noms arabes continuent de préserver les figures indiennes. Cependant, arrivant en Europe, les morphologies se retrouvent complètement renouvelées, et les qualifications arabes effacent leur signification première. Entièrement métamorphosées, les différentes pièces s’éloignent de leur symbolique initiale au profit de formes originales et de noms adaptés à la culture européenne. Dans ce nouvel environnement, trois grandes typologies voient le jour. Les formes abstraites constituent les morphologies les plus communes. Elles sont les garantes de ce passage historique entre l’Inde, les pays musulmans et l’Europe. À l’inverse, les formes figuratives témoignent d’une adaptation de la culture européenne à ces formes et ces noms inconnus. Se retrouvent alors des figures conformes aux sociétés d’Europe occidentale (tours, fous, reine, etc.), dont la fonction change peu par rapport au premier jeu. Entre les deux, les formes mixtes mêlent figuration et abstraction. Elles constituent un exemple remarquable de la volonté des artisans de trouver des raisons aux représentations qu’ils ne comprennent pas. À travers ces différentes typologies et de quelques exemples de l’ouest français, ce sont quelques aspects des transferts culturels qui peuvent être observés.

Mots-Clés

Table des matières

Texte intégral

Du jeu aristocratique au loisir populaire

1De nos jours, les échecs constituent l’un des jeux de tables les plus communément mis en avant dans la culture populaire. Depuis le milieu du xixe siècle, plus de 70 films et plus de 35 romans mettent en scène ce loisir. Sans volonté d’être exhaustif, il est possible de les retrouver dans The French Dispatch, de Wes Anderson, à l’affiche en 2020, dans Le jeu de la Dame, diffusé à partir de la même année, dans Rematch diffusé en 20241. Pour des références plus anciennes, ils se retrouvent dans La Diagonale du Fou, en 1984, ou dans Harry Potter à l’école des Sorciers, sorti en 20012. Dans ce dernier, la partie d’échecs de la fin du film a marqué plusieurs générations. Dans les romans, les échecs sont un sujet traité de manière plus précoce. Ils se retrouvent en effet dans les cycles d’Alice de Lewis Caroll, publiés originellement dans la seconde moitié du xixe siècle, dans La défense Loujine de Vladimir Nabokov en 1930, d’ailleurs adapté au cinéma, ou encore dans Le joueur d’échecs de Stefan Zweig en 19433. Plus récemment, il apparaît également dans Le petit joueur d’échecs de Yōko Ogawa, en 2009, ou dans Un combat et autres récits de Patrick Süskind, en 19974. Il fascine toutes les générations, notamment par sa capacité à être un jeu très compétitif qui peut pourtant être pratiqué par tout un chacun. Pour certains, les noms de José Raoul Capablanca, de Gary Kasparov, ou plus récemment de Magnus Carlsen font réagir. Ces grands champions ont marqué l’histoire d’une véritable discipline sportive, mettant en avant un entraînement précis et l’application de stratégies parfois complexes. Plus encore, ils enchantent et fascinent un public large, qui s’essaie à cette discipline. Pourtant, tel n’a pas toujours été le cas.

2Loisir aristocratique par excellence du Moyen Âge, les échecs constituent un des sujets d’étude pour lesquels la littérature scientifique voue un engouement sans faille depuis plusieurs décennies. Ils matérialisent la société médiévale sous la forme d’un jeu et sont réputés complexes. Ce jeu est présenté comme adapté à des personnages sages comme dans la Chanson de Roland, dans laquelle ils sont opposés aux divertissants jeux de tables (fig. 1). Chez Jacques de Cessoles, le loisir est exposé comme une figuration de la société5. Les pièces de première ligne préfigurent les métiers du peuple, comme le boulanger, le médecin ou le paysan. À l’inverse, la seconde rangée renvoie à l’aristocratie, et au cadre politique et militaire du royaume. Surtout, l’auteur rappelle que les deux lignes sont complémentaires, l’une ne pouvant gagner sans l’autre. Ce jeu de guerre et de réflexion est alors utilisé dans l’enseignement des jeunes nobles pour comprendre la stratégie militaire. C’est le cas dans le Manuel pour mon fils de Dhuoda, dans lequel il est présenté comme « le plus brillant des arts mondains pour un jeune homme » au milieu du ixe siècle6. Dans un autre registre, il représente également la bataille pour l’amour courtois, symbole de la noblesse de la fin du Moyen Âge.

Fig. 1 : Tristan de Léonois, vers 1470, Tristan et Iseut jouant aux échecs, Paris, BnF, Département des manuscrits, Français 112(1), fol. 239 (voir image au format original)

Une origine orientale

3Pour conquérir la main de leur belle ou établir une stratégie militaire, les protagonistes utilisent des pièces grandement modifiées depuis l’origine du jeu. Celles-ci, aujourd’hui de mieux en mieux connues, ont longtemps été le sujet de débats. Dès l’époque médiévale, Jacques de Cessoles affirme dans son ouvrage Le livre du jeu d’échecs, ou la société idéale au Moyen Âge, daté du xiiie siècle, que le loisir est inventé par un certain Xerxès. Ce dernier est identifié comme un érudit ayant vécu sous le règne d’Evilmerodag, roi de Babylone au vie siècle av. J.-C.7. L’objectif y est alors de dénoncer le règne tyrannique du roi, et de combattre l’oisiveté de la population. D’autres attribuent la paternité du jeu à Palamède, prince eubéen qui deviendra le chevalier échiqueté de la Table Ronde dans le Roman d’Énéas, le Roman de Troie ou dans le Tristan en Prose, durant les xiie-xiiie siècles (fig. 2)8. Se retrouvent également dans les récits plusieurs personnages légendaires à l’origine du jeu, à l’instar d’Alexandre le Grand ou du roi Salomon. Dans l’ensemble, onze légendes rattachent ce jeu à différents personnages historiques ou mythologiques. Tous ces récits ont toutefois un point commun : une ascendance orientale, et surtout aristocratique.

Fig. 2 : Espinques d’Evrard, xve siècle, Roman du chevalier Tristan et de la reine Yseult, Chantilly, Musée Condé, Ms. 647, fol. 88r © GrandPalaisRmn (Domaine de Chantilly) / Agence Bulloz (voir image au format original)

4En réalité, l’origine est plus lointaine, mais plus récente que celle octroyée par Jacques de Cessoles. Depuis le xxe siècle, un consensus est admis par la communauté scientifique pour attribuer une provenance indienne à ce jeu, aux alentours des vie-viie siècles. Selon l’idée proposée au départ par T. Hyde, à la fin du xviie siècle, le jeu se baserait sur un jeu indien, le chaturanga9. Indirectement évoqué dans l’Harsha-charita de Banabhatta, une biographie royale indienne du viie siècle, le jeu n’apparaît cependant que dans deux chapitres et sans détail10. Au contraire, un texte rédigé autour du ixe siècle, édité en 1913, le mentionne plus précisément11. Ce texte, intitulé le Chatrang Namak, rappelle le don d’un roi indien, Khusraw I Anūshakrūbān, au Shāhānshāh perse. Le cadeau se présente sous la forme de 1200 chameaux chargés d’étoffes, de métaux et pierres précieuses, et de 90 éléphants. Surtout, ces divers éléments accompagnent un jeu de 32 pièces distinguées par leur matériau, 16 en émeraude et 16 en rubis. Une requête accompagne le convoi. Le shāh perse a trois jours pour deviner les règles de ce jeu. Au-delà de ce délai, le manque de réponse sera le témoignage que le monarque indien est véritablement le roi des rois. Un érudit perse, nommé Wajūrgmitr réussit à les comprendre en deux jours, et décrit les pièces comme suit. Le shāh correspond au roi, et il est associé à son conseiller nommé farzin. Ils sont accompagnés de rukh, c’est-à-dire les chars, d’éléphants, appelés pil, et de chevaux ou asp. L’avant-garde se compose ensuite de soldats, les piyādak. Il décrit également le mouvement des pièces et le but du jeu : battre le roi adverse.

5Originaire d’Inde, il est transféré vers les mondes musulmans durant une période comprise entre le viie et le ixe siècle. Cet espace est défini par Michel Pastoureau comme le « laboratoire décisif des échecs actuels », le jeu étant progressivement modifié dans ses divers aspects12. Le premier changement se trouve dans son nom. Le chaturanga ou chatrang est alors qualifié par le terme šatrang, puis šatranj, marquant ainsi une première arabisation du loisir. Sa forme évolue en même temps qu’il se diffuse, et le jeu se métamorphose au fur et à mesure des interdits religieux touchant les régions musulmanes13. En effet, l’Islam est une religion aniconique, refusant toute représentation figurative d’Allah. Cet interdit s’étend ensuite à toutes les images, religieuses ou profanes. De cette manière, la forme aniconique devient la norme dans la figuration des pièces, à l’instar de celles de Nishapur, en Iran, datant du ixe siècle, ou de celles de l’épave de Serçe Limani, en Turquie, attribuées au xie siècle (fig. 3)14. Toutefois, des représentations figuratives font rapidement leur apparition dans les milieux profanes, comme dans les productions en céramique, en métal ou en ivoire, et pour des clients fortunés et cultivés15. Parmi celles-ci, un éléphant de guerre et un char, conservés au Metropolitan Museum of Art de New York, sont attribués aux régions islamiques pour les xie-xiie siècles (fig. 4). Co-existent ainsi les deux courants de représentation dans les mondes musulmans, malgré une prédominance de l’abstraction. La réminiscence des morphologies indiennes serait peut-être caractéristique d’une partie de la population musulmane pour laquelle la figuration n’est pas synonyme d’idolâtrie. Est-il possible de l’attribuer au soufisme, apparaissant au viiie siècle en Irak, et se développant particulièrement autour des xiie-xiiie siècles ? En effet, cette pratique de l’Islam entretient une relation différente à l’image, dans laquelle la représentation ne porte plus de connotation purement négative16.

Fig. 3 : Lot de pièces d’échecs (roi, tour et fou) de Nishapur, Iran, ivoire, ixe-xiie siècle © MET Museum (voir image au format original)

Fig. 4 : Éléphant d’échecs attribué aux terres islamiques occidentales, ivoire, xie-xiie siècle © MET Museum (voir image au format original)

Le transfert culturel vers l’Europe

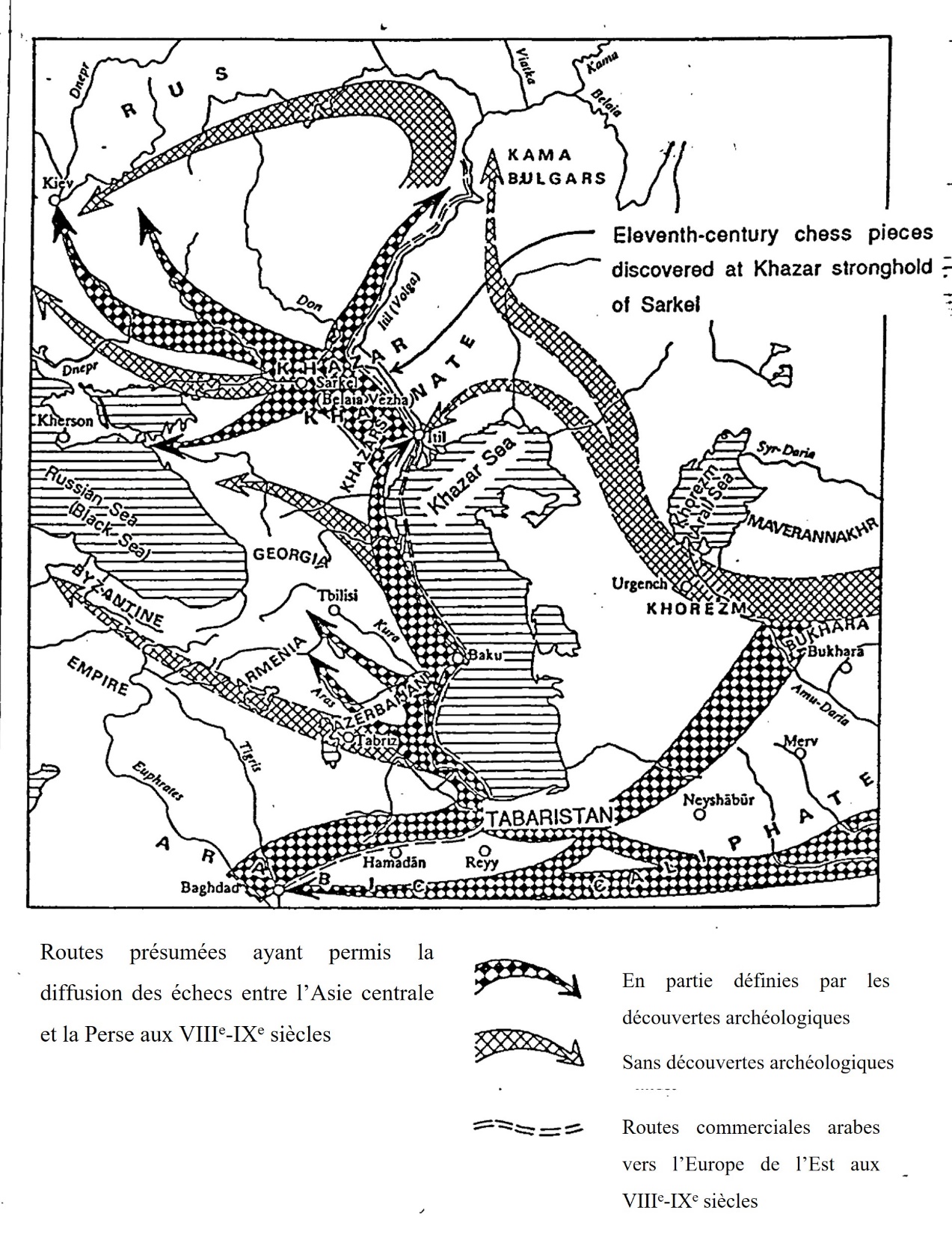

6Du Moyen-Orient, les échecs traversent ensuite l’empire mahométan et arrivent en Europe par le biais des échanges commerciaux et des invasions arabes, à partir des viie-viiie siècles. Il ne faut toutefois pas envisager une diffusion linéaire, mais par contacts successifs entre les deux populations. Deux espaces sont privilégiés pour l’arrivée des échecs, dont l’Europe de l’Est et le monde germanique. Toutefois, le mode de transmission reste encore hypothétique, en l’état actuel des connaissances. En 1990, M. Pastoureau explique ainsi que ce sont les échanges commerciaux entre Byzantins et Scandinaves, notamment au niveau de l’Ukraine actuelle, qui auraient permis la diffusion des échecs17. Si cette hypothèse paraît envisageable, elle est contredite par les premières formes n’apparaissant dans les pays du nord de l’Europe qu’à partir du xiie siècle. Ce ne sont donc pas les populations septentrionales de l’Europe qui introduisent le jeu sur le continent. Au contraire, certains textes traduisent la présence des échecs dans l’empire germanique à la fin du xe siècle. Dans les Vers d’Einsiedeln, l’introduction du jeu en Europe est ainsi l’œuvre de l’impératrice byzantine Théophano lors de son mariage avec Otton II, en 97218. Une autre hypothèse se trouve dans le transfert culturel du jeu des mondes musulmans vers l’Europe par l’intermédiaire des Khazars. Ce peuple nomade, vivant dans le Caucase, se convertit à l’Islam dès le viiie siècle (fig. 5). Cette conversion est décrite par Judah Halevi, un philosophe juif du xiie siècle, dans son Ha Kuzari19. Pratiquant le commerce avec les populations européennes, ils permettraient l’interpénétration de certains phénomènes d’acculturation entre les régions arabes et l’Europe de l’Est. Néanmoins, cela reste à l’état d’hypothèse, et en l’état actuel des connaissances, peu de preuves permettent de vérifier ces éléments.

Fig. 5 : Carte de diffusion et routes présumées des échecs entre l’Asie centrale et l’Europe © Keats, 1993, p. 57 (voir image au format original)

7De l’autre côté de l’Europe, la transmission des savoirs entre mondes islamiques et chrétiens se fait probablement par la Méditerranée, mais surtout par la péninsule ibérique. Les premières traces sont datées des alentours des ixe-xe siècles. Néanmoins, il est vraisemblable que les échecs arrivent en Europe dès l’invasion d’Al-Andalus, notamment lorsque la ville de Tolède est prise par les musulmans au début du viiie siècle. Un acte catalan, produit par le comte d’Urgel, Ermengaud Ier, constitue toutefois l’une des plus anciennes preuves de cette diffusion, et date du début du xie siècle20. Il y stipule le legs d’un jeu d’échecs à l’église de Saint-Gilles-du-Gard en 1008. Durant les xie-xiie siècles, certains auteurs juifs montrent d’ailleurs que le jeu est bien implanté dans les mœurs d’Al-Andalus. C’est le cas de Moses Cohen, aussi appelé Petrus Alfonsi, présentant le loisir comme une des principales activités de la noblesse et une allégorie des facultés humaines, dans son Disciplina Clericalis21.

8Autre auteur de la période, Abraham Ibn Ezra décrit le jeu de manière pratique dans son poème du xiie siècle : Vers sur le jeu d’échecs22. Il y expose d’abord les couleurs utilisées. Cette fois, ce n’est plus le vert et le rouge du jeu indien, mais le rouge et le noir. Ces couleurs servent alors de support à la représentation de deux peuples, selon l’auteur, les Édomites et les Éthiopiens23. Dans le reste de l’Europe à la même période, le contraste se trouve aussi entre le rouge et le blanc, ou le rouge et l’or (fig. 6-1). À partir du xiiie siècle, la bichromie noir-rouge apparaît comme dans l’Historia de Guillaume de Tyr ou les Vœux du Paon de Jacques de Longuyon. Surtout, c’est à cette période que l’opposition noir-blanc tend à se généraliser. Elle se retrouve dans le Jeu des échecs moralisés de Jacques de Cessoles, au xive siècle, le Roman d’Alexandre dans la seconde moitié du xive siècle, ou les Échecs Amoureux d’Évrard de Conty à la fin du xve siècle (fig. 6-2).

Fig. 6-1 : Alphonse X, xiiie siècle, Libros de los juegos, fol. 28v (voir image au format original)

Fig. 6-2 : Jacques de Cessoles, xive siècle, Jeu des échecs moralisés, Dijon, BM, 0268 (0205), fol. 046 (voir image au format original)

9Une description des pièces et de leur déplacement est ensuite proposée par Abraham Ibn Ezra. Surtout, il se révèle dans la continuité entre le Chatrang Namak du ixe siècle et le Jeu des échecs moralisés de Jacques de Cessoles du xive siècle24. Dans son exposé du jeu, les pièces utilisées rappellent celles présentées dans le jeu indien. Ainsi, la première ligne se compose des fantassins, qui deviendront le peuple chez Jacques de Cessoles. À l’arrière, les pièces se distinguent en cinq paires. Le roi, au centre, s’identifie comme le shāh arabe. La fonction reste la même. Le mot perse pour désigner le roi, c’est-à-dire shāh, donnera scaccarius en latin, puis eschec en ancien français25. C’est également l’arabe mat, signifiant « impuissant » ou « mort », qui donnera la locution « shāh et mat », devenant par la suite « échec et mat ». À ses côtés, le conseiller identifié comme le fers juif s’inspire du firzan arabe et du farzin dans le jeu indien. En Europe occidentale, ce personnage devient, par un procédé étymologique, la fierge, c’est-à-dire la Vierge. Incomprise par les populations occidentales dans un cadre militaire, elle se transforme en reine dans les échecs de la fin du Moyen Âge, et accompagne le roi26.

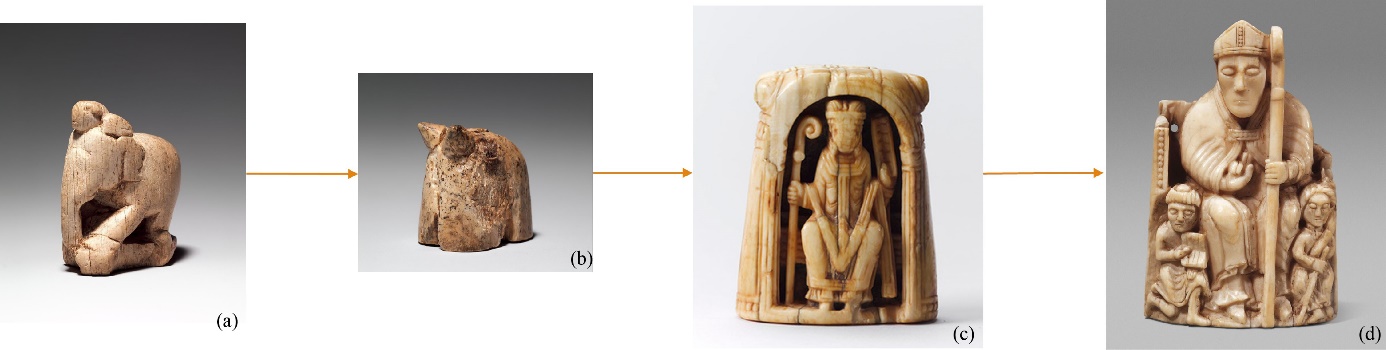

10À leur suite, d’autres figures protègent le royaume. Les plus proches sont les éléphants de guerre indiens, qui exposent un procédé d’assimilation particulier, mêlant étymologie et modifications physiques. En arrivant dans les mondes musulmans, l’interdiction figurative entraîne la représentation des éléphants par leurs caractéristiques anatomiques principales : leurs défenses. La pièce évolue et prend la forme d’un corps tronconique au-dessus duquel se distinguent deux protubérances (fig. 7). Le pil indien, devenu al-fil dans le monde arabe, apparaît donc avec une morphologie totalement modifiée en Europe, où il n’est pas identifiable dans le jeu. En effet, l’éléphant est connu en Europe, au moins depuis l’Antiquité. Les récits des guerres puniques mettant en scène Hannibal et ces animaux en sont un témoignage27. Durant le Moyen Âge, ils sont toujours connus, comme le montrent certaines représentations dès le xiie siècle dans lesquelles sont vantés leur force et leur usage en temps de guerres (fig. 8). Il en est de même à l’époque moderne, durant laquelle des marins dieppois offrent un éléphant vivant à Henri IV28.

Fig. 7 : (a) Éléphant d’échecs attribué aux terres islamiques occidentales, ivoire, xie-xiie siècle © MET Museum ; (b) Fou d’échecs, Nishapur, Iran, ivoire, ixe-xiie siècle © MET Museum ; (c)Évêque d’échecs, ivoire, Cologne (?), datation inconnue © MET Museum ; (d) Évêque d’échecs, ivoire, Trondheim (?), ixe-xiie s. © MET Museum (voir image au format original)

Fig. 8 : Gossuin de Metz, 1276-1277, Image du monde, Paris, Bibl. Sainte-Geneviève, 2200, fol. 074v (voir image au format original)

11Toutefois, l’espèce asiatique n’est pas discernée dans le jeu pendant le Moyen Âge. La fonction de la pièce est alors adaptée par homonymie aux modèles compris dans ce nouvel espace. L’al-fil arabe devient alfinus, auphinus, aufin, alphicus, voire africus ou delphinus dans l’Occident médiéval29. Chez Jacques de Cessoles, il est appelé alphin, désignant un assesseur du juge, symbolisant la justice du royaume30. Toutefois, c’est surtout sa forme qui séduit. Tantôt juge, tantôt africain ou dauphin, l’éléphant de guerre se métamorphose. Matériellement, le nouveau format inspire aussi les Européens. Les protubérances rappellent soit le bonnet d’un bouffon, transformant la pièce en fou, soit la mitre d’un évêque, modifiant la pièce en évêque, notamment dans les pays septentrionaux.

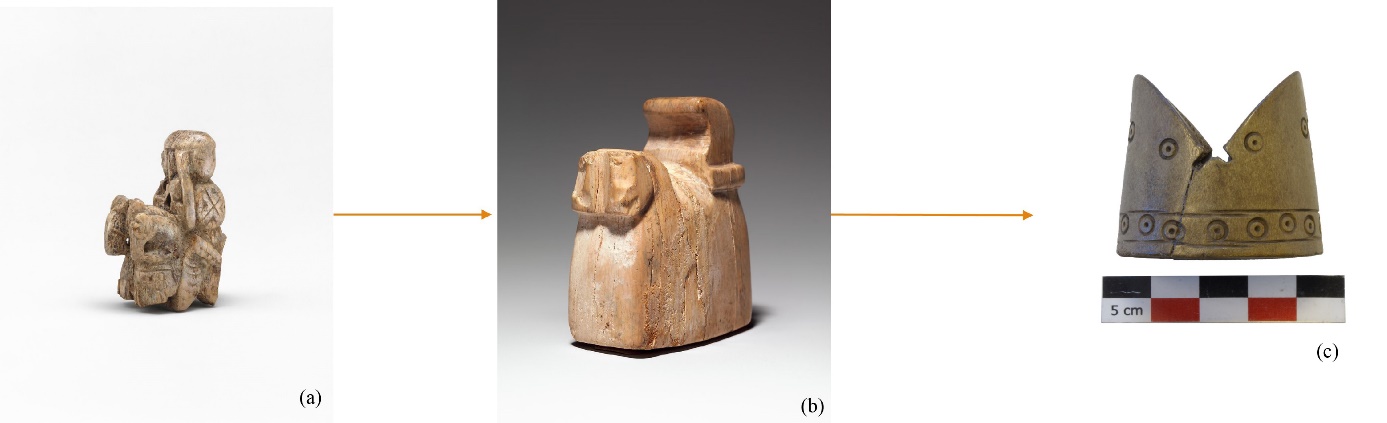

12Suivent les asp indiens, c’est-à-dire les chevaux du chaturanga, qui se transforment en cavaliers. Ils changent très peu, au contraire des chars de guerre, qui subissent une évolution importante, principalement étymologique (fig. 9). Appelé rukh par les populations arabes, mais possédant une forme abstraite, le char se métamorphose rapidement en rochus dans les Vers d’Einsiedeln dès le xe siècle31. Le latin rochus devient roque en Espagne, et rocca en Italie, ces différents termes désignant une fortification, une grande tour, voire un château durant le Moyen Âge32. Le char indien devient ainsi la tour occidentale.

Fig. 9 : (a) Char d’échecs attribué aux terres islamiques occidentales, ivoire, xie-xiie siècle © MET Museum ; (b) Char d’échecs attribué aux terres islamiques occidentales, ivoire, viie-viiie siècle © MET Museum ; (c) Tour d’échecs, bois de cervidé, Pineuilh, seconde moitié du xie s. © H. Sarmento Pedro (voir image au format original)

Les pièces archéologiques

13Archéologiquement, le transfert culturel des échecs correspond aussi à ces dates en Europe occidentale. Les premières attestations archéologiques datent des xe-xie siècles et témoignent d’ailleurs d’un jeu pour l’aristocratie médiévale. Les observations et les comparaisons menées à travers toute l’Europe renvoient essentiellement à des occupations élitaires. En l’état actuel des connaissances, un seul fou d’échecs, découvert dans un caveau à Sisteron pour un contexte daté du xve siècle, est mis au jour sur un site dont la fonction est funéraire33. Le contexte n’ayant pas été précisé, et la pièce étant en ivoire, il est fortement probable que l’objet soit relié à une élite locale. Ainsi, en France, en Suisse, en Hongrie, en Allemagne, en Estonie, ou en Grande-Bretagne, toutes les pièces d’échecs sont surtout associées aux élites sociales34.

14Du point de vue des formes, les pièces d’échecs témoignent aussi du transfert culturel renvoyant à ce jeu. Se remarque rapidement la coexistence de trois courants de représentations déjà perceptibles durant les siècles précédents dans les mondes musulmans. L’abstraction constitue ainsi la norme dans la grande majorité des morphologies d’artéfacts mis au jour. C’est le cas à Andone, pour la fin du xe ou le début du xie siècle, à Charavines, à Montcy-Notre-Dame, ou à Châtenois pour le xie siècle35. Dans l’ouest de la France, 40 pièces sont à décor aniconique, dont 33 pions d’échecs36. L’une des collections les plus remarquables est celle conservée au musée de Mayenne, découverte dans un remblai au sein du château, comptant 29 pions datés des xe-xiie siècles. Quatre grands ensembles se reconnaissent avec les pions facettés, les pions présentant des sillons longitudinaux, ceux décorés d’ocelles et d’incisions, et ceux ne présentant aucune ornementation (fig. 10). Cette ornementation est répandue à travers toute la France, mais aussi dans le reste de l’Europe, comme à Nassington en Grande-Bretagne, pour les xiie-xiiie siècles ou au Viljandi Castle en Estonie, pour la fin du Moyen Âge37. Cette forme est encore la règle sur les sites français postérieurs. À Brandes, en Isère, une reine et un pion de forme abstraite sont mis au jour, tout comme à Bressieux où ce sont un roi, une tour et un cavalier, pour les xiiie-xive siècles38. Ce sont d’ailleurs ces formes qui sont à l’origine des morphologies actuelles de pièces d’échecs.

Fig. 10 : (a) Pion d’échecs à décor facetté, pointe d’andouiller de cerf, (b) Pion d’échecs à décor de sillons, pointe d’andouiller de cerf, (c) Pion d’échecs à décor incisé et ocellé, pointe d’andouiller de cerf, (d) Pion d’échecs tourné sans décor, ivoire, Mayenne, xe-xiie s. © H. Sarmento Pedro (voir image au format original)

15En parallèle, le jeu renvoie à une adaptation progressive du loisir à la société médiévale européenne. Des formes figuratives, ne correspondant que peu ou pas aux pièces arabes et indiennes, se retrouvent ainsi sur certains sites européens (fig. 11). Le cas de Loisy est particulier à ce propos, car il a permis la découverte de six pièces aniconiques, mais aussi de trois pièces figuratives datant du xie siècle39. La première est identifiée comme une pièce royale et témoigne de cette appropriation. Elle représente un personnage placé dans l’entrée d’un petit édifice à base carrée et à toit pyramidal. Les deux autres, un cavalier et un char, montrent que certaines morphologies ont toutefois bien traversé les différents espaces. Elles font d’ailleurs écho au fameux échiquier de Charlemagne, longtemps considéré comme un cadeau du calife Haroun al-Rashid40. Ce jeu d’apparat, composé de seize pièces en ivoire, est aujourd’hui attribué au xie siècle, vraisemblablement produit dans un atelier de Salerne41. Il n’a donc jamais été possédé par le roi carolingien. Malheureusement, le commanditaire et le donateur de ces pièces ne sont pas connus. Toutefois, elles témoignent d’une parfaite continuité morphologique et culturelle entre l’Inde et l’Europe occidentale.

Fig. 11 : Pion d’échecs, os long de mammifère, Pineuilh, La Mothe, seconde moitié du xie s. © H. Sarmento Pedro (voir image au format original)

16Sur d’autres sites, les modifications sont également intéressantes. C’est le cas à Pineuilh, pour la deuxième moitié du xie siècle, où le pion est transformé en homme agenouillé et tenant un parchemin42. La pièce est peut-être une adaptation représentant un métier spécifique. Il serait ainsi possible d’y voir un scribe ou un notaire, agenouillé, comme Jacques de Cessoles le décrivait plus tard devant l’alphin43. L’adaptation est d’autant plus remarquable dans le cas des fameux échecs de Lewis44. Découvert sur l’île de Lewis, en Écosse, ce jeu produit à Trondheim renvoie à une transposition poussée à son paroxysme du jeu dans son nouvel environnement. L’éléphant indien y devient un évêque, le char de guerre devient un berserkir, tandis que les fantassins sont transformés en pions marqués de runes.

17Enfin, les formes mixtes sont marquées par une anthropomorphisation des pièces, exhibant un corps simplifié à une tête plus ou moins bien réalisée (fig. 12). Sous-représentées dans le monde médiéval, elles renseignent toutefois sur une particularité du phénomène d’assimilation culturelle. Les pièces de morphologie mixte les plus courantes sont les pions. Les fantassins indiens, devenant de simples pions coniques dans les mondes musulmans, renaissent sous la forme de soldats comme à Mayenne, pour les xe-xiie siècles45. Ils accompagnent un roi dont la forme n’est pas sans rappeler les deux rois de Noyon, ces derniers datant de la première moitié du xie siècle46. Ils témoignent parfaitement du phénomène de transculturation entre les populations indiennes, arabes et européennes du Moyen Âge. Le roi, représenté sur son trône dans le jeu indien, perd sa figuration pour ne conserver que le trône dans le monde arabe, symbolisant son règne et son rang et s’adaptant ainsi aux normes de l’Islam. Cylindrique, il expose un gradin pour évoquer les divers plans d’un siège comme dans le roi d’échecs de Nishapur. En Europe, c’est également le cas sur les pièces de Mayenne et de Noyon. Dans ces cas, un visage figuratif est associé à la pièce pour la différencier de la reine. Des doigts sont par ailleurs figurés sur la pièce de Mayenne. De nouveau, la morphologie de la pièce s’adapte à la culture qu’elle traverse pour correspondre à sa fonction sur le plateau. Cette singularité se perçoit aussi dans les cavaliers, comme ceux de Montignac et de Chauvigny datant respectivement des xie et xiie siècles47. La tête schématisée des chevaux sur les pièces arabes se transforme en visage humain sur certaines pièces européennes.

Fig. 12 : Cavalier d’échecs, andouiller de cerf, Château de Montignac, xie s. © H. Sarmento Pedro (voir image au format original)

Conclusion

18Pour conclure, nous reprendrons les termes de Luc Bourgeois qui expliquait que « l’histoire du jeu d’échecs est évidemment un modeste sujet d’étude, mais il constitue un bon observatoire pour comprendre les modalités selon lesquelles s’opèrent les transferts culturels »48.

19Ce jeu possède une histoire longue et complexe, qu’il est encore nécessaire d’approfondir sur certains points, à l’instar de son arrivée en Europe occidentale et orientale. Originaire d’Inde, avec des pièces figuratives, il transite par les populations arabes où elles deviennent abstraites en raison des interdits religieux de l’Islam. En quelques siècles, il arrive en Europe par l’intermédiaire des routes commerciales et zones d’échanges, à l’est et au sud-ouest. Toutefois, il atteint ce continent et des populations qui comprennent les règles du jeu et le mouvement des pièces, mais pas leurs morphologies. Celles-ci s’adaptent, se métamorphosent pour atteindre des formes connues et originales, comme l’éléphant transformé en fou, ou le char modifié en tour. Elles incarnent de nouvelles réalités, et s’intègrent pleinement dans les cultures européennes du Moyen Âge. Indépendamment du but du jeu, il conserve son statut de loisir réservé à l’aristocratie. Jeu de stratégie, guerrière comme amoureuse, et de réflexion, il matérialise une image de la société médiévale, et entre dans l’apprentissage de la noblesse. Comme de nombreux effets de mode, aujourd’hui encore, il occupe d’abord une place importante chez les élites occidentales, avant de se diffuser au reste de la population. Progressivement, les échecs deviennent un jeu populaire et gagnent un public large.

Bibliographie

Sources (éditées ou imprimées)

Banabhatta, The Harsha-charita of Banabhatta, Londres, trad. Edward B. Cowell et Frederick W. Thomas, Royal Asiatic Society, 1897. URL : http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00litlinks/harshacharita/index.html (Consulté le 20 avril 2024).

Jacques de Cessoles, Le livre du jeu d’échecs, trad. Jean-Michel Mehl, Paris, Stock (Moyen Âge), 1995.

The Disciplina clericalis of Petrus Alfonsi, éd. Eberhard Hermes, Berkeley, University of California Press, 1977.

Le manuel de Dhuoda (843), éd. Édouard Bondurand, Genève, Mégariotis Reprints, 1978.

Pierre de Marca, Marca hispanica, sive Limes hispanicus, hoc est, Geographica & historica descriptio Cataloniae, Ruscinonis, & circumjacentium populorum, Paris, éditions Muguet, 1688.

Tite-Live, Histoire romaine, Livre XXI, trad. Émile Pessoneaux, Paris, Garnier, 1909. URL : http://bcs.fltr.ucl.ac.be/LIV/XXI.html (Consulté le 24 avril 2024).

Études

Luc Bourgeois, « Introduction et mutations du jeu d’échecs en Occident (xe-xiiie siècles) », dans Échecs et trictrac. Fabrication et usages des jeux de tables au Moyen Âge, dir. Mathieu Grandet et Jean-François Goret, Paris, Errance, 2012, p. 23‑32.

Luc Bourgeois, « Recevoir et réinventer la culture matérielle de l’autre : le jeu d’échecs entre espace islamique et mondes normands », Les transferts culturels dans les mondes normands médiévaux ! - Des mots pour le dire ? [En ligne], 2016. URL : https://mnm.hypotheses.org/2912 (Consulté le 2 mai 2018).

Luc Bourgeois, « Du char de guerre à la tour : le destin d’une figure du jeu d’échecs en Occident », Kentron. Revue pluridisciplinaire du monde antique, 34, 2018, p. 109‑126.

Luc Bourgeois et Isabelle Rodet-Belarbi, « Le mobilier en os et en bois de cervidé : témoins de fabrication et produits finis », dans Une résidence des comtes d’Angoulême autour de l’an Mil le castrum d’Andone. Publication des fouilles d’André Debord (1971-1995), dir. Luc Bourgeois, Caen, Presses universitaires de Caen, 2009, p. 256‑275.

David H. Caldwell, Mark A. Hall, et Caroline M. Wilkinson, « The Lewis Hoard of Gaming Pieces: A Re-examination of their Context, Meanings, Discovery and Manufacture », Medieval Archaeology, 53, 1, 2009, p. 155‑204.

Kenneth Cassavoy, « The Gaming Pieces », dans Serçe Limani: An Eleventh-Century Shipwreck, dir. George F. Bass, et al., College Station, Texas A&M University Press, vol. 1, 2004, p. 329‑344.

Andy Chapman, « A stylized chess piece from the prebendal manor house, Nassington, Northamptonshire », Northamptonshire Archaeology, 28, 1998, p. 135‑139.

Marie-Astrid Chazottes, Matières du quotidien, matières de luxe : os, bois de cerf, ivoire, corail, nacre, corne, fanon de baleine et écaille de tortue dans l’artisanat médiéval et postmédiéval en Provence à partir de l’étude conjointe des sources archéologiques, écrites et iconographiques, thèse de doctorat, Université d’Aix-Marseille, 2017 [thèse non publiée].

Jean-François Clement, « L’Image dans le monde arabe, interdits et possibilités », dans L’image dans le monde arabe, dir. Jean-François Clement et Gilbert Beauge, Paris, CNRS éditions (Études de l’Annuaire de l’Afrique du Nord), 1995, p. 11‑42.

Marie-Pascale Colace et Christophe Maneuvrier, « L’éléphant africain offert à Henri IV par des marins de Dieppe (1591) », Annales de Normandie, 2, 2018, p. 61‑76.

Helena M. Gamer, « The Earliest Evidence of Chess in Western Literature: The Einsiedeln Verses », Speculum, 29, 4, 1954, p. 734‑750.

Jean-François Goret et François Poplin, « Le mobilier de qualité en matières dures d’origine animale du xie siècle découvert sur le site de la motte de Loisy (Saône-et-Loire) », Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France, 2011, p. 109‑121.

Jean-François Goret, Marc Talon, et Jean-Hervé Yvinec, « Le jeu d’échecs de Noyon dans son contexte archéologique et historique », Revue archéologique de Picardie, supplément Hommage à Marc Durand, 2009, p. 79‑119.

Échecs et trictrac. Fabrication et usages des jeux de tables au Moyen Âge, dir. Matthieu Grandet et Jean-François Goret, Paris, Errance, 2012.

Arvi Haak, et al., « Worked and unworked bone from the Viljandi castle of the Livonian order (13th-16th centuries) », Lietuvos Archeologija, 38, 2012, p. 295‑338.

Abraham Victor Keats, Chess in Jewish history and Hebrew literature, thèse de doctorat, UCL (University College London), 1993 [thèse non publiée].

Antje Kluge-Pinsker, Schach und Trictrac : Zeugnisse mittelalterlicher Spielfreude in salischer Zeit, Sigmaringen, Thorbecke, 1991.

Vladimir Loukonine et Anatoly Ivanov, The art of Central Asia, Bournemouth, Parkstone, 1996.

Harold James Ruthven Murray, A History of Chess, Oxford, Clarendon Press, 1913.

Michel Pastoureau, L’Échiquier de Charlemagne, un jeu pour ne pas jouer, Paris, Adam Biro, 1990.

Henrique Sarmento-Pedro, Un artisanat pour les élites ? Le travail des matières dures d’origine animale en contexte élitaire dans l’ouest de la France à la fin du Moyen Âge (xie-xve siècle) : approche interdisciplinaire, thèse de doctorat, Université de Poitiers, 2023 [thèse non publiée].

Stéphane Tarroux, « Fortune de Palamède », dans Art du jeu, jeu dans l’art : de Babylone à l’occident médiéval, dir. Isabelle Bardies-Fronty et Anne-Elizabeth Dunn-Vaturi, Paris, Réunion des Musées Nationaux-Grand Palais, 2012, p. 24‑25.

Charles K. Wilkinson, « Chessmen and Chess », The Metropolitan Museum of Art Bulletin, 1, 9, 1943, p. 271‑279.

Webographie

BnF, Les essentiels, « Voyages et histoires du jeu dit « de Charlemagne ». URL : https://essentiels.bnf.fr/fr/focus/101d859f-570b-483f-ae84-218babc65c2b-voyages-et-histoires-jeu-dit-de-charlemagne (Consulté le 24 avril 2024).

Sarah Piram, « Les artistes musulmans représentent-ils des hommes et des animaux ? », Vous avez dit arabe ? Un Webdoc de l’Institut du Monde Arabe, s. d. URL : https://vous-avez-dit-arabe.webdoc.imarabe.org/arts-science/la-representation-figuree-dans-l-islam/les-artistes-musulmans-representent-ils-des-hommes-et-des-animaux-1 (Consulté le 16 avril 2024).

Documents annexes

- Fig. 1 : Tristan de Léonois, vers 1470, Tristan et Iseut jouant aux échecs, Paris, BnF, Département des manuscrits, Français 112(1), fol. 239

- Fig. 2 : Espinques d’Evrard, XVe siècle, Roman du chevalier Tristan et de la reine Yseult, Chantilly, Musée Condé, Ms. 647, fol. 88r © GrandPalaisRmn (Domaine de Chantilly) / Agence Bulloz

- Fig. 3 : Lot de pièces d’échecs (roi, tour et fou) de Nishapur, Iran, ivoire, IXe-XIIe siècle © MET Museum

- Fig. 4 : Éléphant d’échecs attribué aux terres islamiques occidentales, ivoire, XIe-XIIe siècle © MET Museum

- Fig. 5 : Carte de diffusion et routes présumées des échecs entre l’Asie centrale et l’Europe © Keats, 1993, p. 57

- Fig. 6-1 : Alphonse X, XIIIe siècle, Libros de los juegos, fol. 28v

- Fig. 6-2 : Jacques de Cessoles, XIVe siècle, Jeu des échecs moralisés, Dijon, BM, 0268 (0205), fol. 046

- Fig. 7 : (a) Éléphant d’échecs attribué aux terres islamiques occidentales, ivoire, XIe-XIIe siècle, © MET Museum ; (b) Fou d’échecs, Nishapur, Iran, ivoire, IXe-XIIe siècle, © MET Museum ; (c)Évêque d’échecs, ivoire, Cologne (?), datation inconnue, © MET Museum ; (d) Évêque d’échecs, ivoire, Trondheim (?), IXe-XIIe s., © MET Museum

- Fig. 8 : Gossuin de Metz, 1276-1277, Image du monde, Paris, Bibl. Sainte-Geneviève, 2200, fol. 074v

- Fig. 9 : (a) Char d’échecs attribué aux terres islamiques occidentales, ivoire, XIe-XIIe siècle, © MET Museum ; (b) Char d’échecs attribué aux terres islamiques occidentales, ivoire, VIIe-VIIIe siècle, © MET Museum ; (c) Tour d’échecs, bois de cervidé, Pineuilh, seconde moitié du XIe s., © H. Sarmento Pedro

- Fig. 10 : (a) Pion d’échecs à décor facetté, pointe d’andouiller de cerf, (b) Pion d’échecs à décor de sillons, pointe d’andouiller de cerf, (c) Pion d’échecs à décor incisé et ocellé, pointe d’andouiller de cerf, (d) Pion d’échecs tourné sans décor, ivoire, Mayenne, Xe-XIIe s., © H. Sarmento Pedro

- Fig. 11 : Pion d’échecs, os long de mammifère, Pineuilh, La Mothe, seconde moitié du XIe s., © H. Sarmento Pedro

- Fig. 12 : Cavalier d’échecs, andouiller de cerf, Château de Montignac, XIe s., © H. Sarmento Pedro

Notes

1 Wes Anderson, The French Dispatch, 2021, long-métrage ; Scott Frank et Allan Scott, Le jeu de la dame, 2020, série ; Yan England et André Gulluni, Rematch, 2024, série.

2 Richard Dembo, La Diagonale du Fou, 1984, long-métrage ; Chris Columbus, Harry Potter à l’école des Sorciers, 2001, long-métrage.

3 Lewis Caroll, Les Aventures d’Alice au pays des merveilles, Londres, MacMillan and Co., 1865 ; Lewis Caroll, De l’autre côté du miroir, Londres, MacMillan and Co., 1871 ; Vladimir Nabokov, La défense Loujine, Berlin, éditions Slovo, 1930 ; Stefan Zweig, Le joueur d’échecs, Stockholm, Exilverlag, 1943.

4 Yōko Ogawa, Le petit joueur d’échecs, trad. Martin Vergne, Paris, Actes Sud, 2009 ; Patrick Süskind, Un combat et autres récits, trad. Bernard Lortholary, Paris, Fayard, 1997.

5 Jacques de Cessoles, Le livre du jeu d’échecs, trad. Jean-Michel Mehl, Paris, Stock (Moyen Âge), 1995, p. 165-168.

6 Le manuel de Dhuoda (843), éd. Édouard Bondurand, Genève, Mégariotis Reprints, 1978, p. 50.

7 Jacques de Cessoles (trad. cit. n. 5), p. 33-34.

8 Stéphane Tarroux, « Fortune de Palamède », dans Art du jeu, jeu dans l’art : de Babylone à l’occident médiéval, dir. Isabelle Bardiès-Fronty et Ann-Elizabeth Dunn-Vaturi, Paris, Réunion des Musées Nationaux-Grand Palais, 2012, p. 24‑25.

9 Luc Bourgeois, « Introduction et mutations du jeu d’échecs en Occident (xe-xiiie siècles) », dans Échecs et trictrac. Fabrication et usages des jeux de tables au Moyen Âge, dir. Matthieu Grandet et Jean-François Goret, Paris, Errance, 2012, p. 23 ; Abraham Victor Keats, Chess in Jewish history and Hebrew literature, thèse de doctorat, UCL (University College London), 1993 [thèse non publiée], reprenant les propos de T. Hyde, p. 9.

10 Banabhatta, The Harsha-charita of Banabhatta, trad. Edward B. Cowell et Frederick W. Thomas, Londres, Royal Asiatic Society, 1897.

11 Harold James Ruthven Murray, A History of Chess, Oxford, Clarendon Press, 1913, p. 151-152.

12 Michel Pastoureau, L’Échiquier de Charlemagne, un jeu pour ne pas jouer, Paris, Adam Biro, 1990, p. 11.

13 Luc Bourgeois, « Introduction et mutations… » (art. cit. n. 10), p. 23‑32 ; Id., « Recevoir et réinventer la culture matérielle de l’autre : le jeu d’échecs entre espace islamique et mondes normands », Les transferts culturels dans les mondes normands médiévaux ! - Des mots pour le dire ? [En ligne], 2016. URL : https://mnm.hypotheses.org/2912 (Consulté le 2 mai 2018) ; M. Pastoureau (op. cit. n. 13), p. 11.

14 Charles K. Wilkinson, « Chessmen and Chess », The Metropolitan Museum of Art Bulletin, 1, 9, 1943, p. 271‑279 ; Kenneth Cassavoy, « The Gaming Pieces », dans Serçe Limani: An Eleventh-Century Shipwreck, dir. George F. Bass, et al., College Station, Texas A&M University Press, vol. 1, 2004, p. 330-334

15 Sarah Piram, « Les artistes musulmans représentent-ils des hommes et des animaux ? », Vous avez dit arabe ? Un Webdoc de l’Institut du Monde Arabe, s. d. URL : https://vous-avez-dit-arabe.webdoc.imarabe.org/arts-science/la-representation-figuree-dans-l-islam/les-artistes-musulmans-representent-ils-des-hommes-et-des-animaux-1 (Consulté le 16 avril 2024) ; Vladimir Loukonine et Anatoly Ivanov, The art of Central Asia, Bournemouth, Parkstone, 1996, p. 116.

16 Jean-François Clement, « L’Image dans le monde arabe, interdits et possibilités », dans L’image dans le monde arabe, dir. Jean-François Clement et Gilbert Beauge, Paris, CNRS éditions (Études de l’Annuaire de l’Afrique du Nord), 1995, p. 11‑42.

17 M. Pastoureau (op. cit. n. 13), p. 9.

18 Helena M. Gamer, « The Earliest Evidence of Chess in Western Literature: The Einsiedeln Verses », Speculum, 29, 4, 1954, p. 740-742 ; H. J. R. Murray (op. cit. n. 12), p. 497-498.

19 A. V. Keats (op. cit. n. 10), p. 65-67.

20 Pierre de Marca, Marca hispanica, sive Limes hispanicus, hoc est, Geographica & historica descriptio Cataloniae, Ruscinonis, & circumjacentium populorum, Paris, éditions Muguet, 1688, p. 974 : « Et ad sancti Aegidii coenobio ipsos meos schacos ad ipsa opera de Ecclesia ».

21 The Disciplina clericalis of Petrus Alfonsi, éd. Eberhard Hermes, Berkeley, University of California Press, 1977, p. 15.

22 A.V. Keats (op. cit. n. 10), p. 72-75 : « Verses on the Game of Chess ».

23 La différence entre les deux peuples se trouve dans leur couleur de peau. Les Édomites forment une population moyen-orientale possédant une peau plus claire que les Éthiopiens.

24 H. J. R. Murray (op. cit. n. 12), p. 151-152 ; Jacques de Cessoles (trad. cit. n. 6), p. 103-161.

25 M. Pastoureau (op. cit. n. 13), p. 37-38.

26 L. Bourgeois, « Introduction et mutations… » (art. cit. n. 10), p. 28 ; M. Pastoureau (op. cit. n. 13), p. 37-38.

27 Tite-Live, Histoire romaine, Livre XXI, trad. Émile Pessoneaux, Paris, Garnier, 1909.

28 Marie-Pascale Colace et Christophe Maneuvrier, « L’éléphant africain offert à Henri IV par des marins de Dieppe (1591) », Annales de Normandie, 2, 2018, p. 61‑76.

29 M. Pastoureau (op. cit. n. 13), p. 41 ; L. Bourgeois, « Recevoir et réinventer… » (art. cit. n. 14).

30 Jacques de Cessoles (trad. cit. n. 5), p. 60-67.

31 H. M. Gamer (art. cit. n. 19).

32 L. Bourgeois, « Introduction et mutations… » (art. cit. n. 10), p. 27 ; Id., « Du char de guerre à la tour : le destin d’une figure du jeu d’échecs en Occident », Kentron. Revue pluridisciplinaire du monde antique, 34, 2018, p. 112‑116.

33 Marie-Astrid Chazottes, Matières du quotidien, matières de luxe : os, bois de cerf, ivoire, corail, nacre, corne, fanon de baleine et écaille de tortue dans l’artisanat médiéval et postmédiéval en Provence à partir de l’étude conjointe des sources archéologiques, écrites et iconographiques, thèse de doctorat, Université d’Aix-Marseille, 2017 [thèse non publiée], vol. 1, p. 468.

34 Antje Kluge-Pinsker, Schach und Trictrac : Zeugnisse mittelalterlicher Spielfreude in salischer Zeit, Sigmaringen, Thorbecke, 1991.

35 Luc Bourgeois et Isabelle Rodet-Belardi, « Le mobilier en os et en bois de cervidé : témoins de fabrication et produits finis », dans Une résidence des comtes d’Angoulême autour de l’an Mil le castrum d’Andone. Publication des fouilles d’André Debord (1971-1995), dir. Luc Bourgeois, Caen, Presses universitaires de Caen, 2009, p. 256‑275 ; Échecs et trictrac. Fabrication et usages des jeux de tables au Moyen Âge, dir. Matthieu Grandet et Jean-François Goret, Paris, Errance, 2012, p. 98-99, 102 et 108-111.

36 Henrique Sarmento Pedro, Un artisanat pour les élites ? Le travail des matières dures d’origine animale en contexte élitaire dans l’ouest de la France à la fin du Moyen Âge (xie-xve siècle) : approche interdisciplinaire, thèse de doctorat, Université de Poitiers, 2023 [thèse non publiée], vol. 1, p. 381-386.

37 Andy Chapman, « A stylized chess piece from the prebendal manor house, Nassington, Northamptonshire », Northamptonshire Archaeology, 28, 1998, p. 135‑139 ; Arvi Haak, et al., « Worked and unworked bone from the Viljandi castle of the Livonian order (13th-16th centuries) », Lietuvos Archeologija, 38, 2012, p. 311.

38 Échecs et trictrac… (op. cit. n. 36), p. 80-81 et 94-95.

39 Jean-François Goret et François Poplin, « Le mobilier de qualité en matières dures d’origine animale du xie siècle découvert sur le site de la motte de Loisy (Saône-et-Loire) », Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France, 2011, p. 109‑121.

40 M. Pastoureau (op. cit. n. 13).

41 Deux rois, deux reines, quatre éléphants, trois chars, quatre cavaliers et un fantassin. Voir https://essentiels.bnf.fr/fr/focus/101d859f-570b-483f-ae84-218babc65c2b-voyages-et-histoires-jeu-dit-de-charlemagne.

42 H. Sarmento Pedro (op. cit. n. 37), vol. 3, p. 179.

43 Jacques de Cessoles (trad. cit. n. 6), p. 114-125.

44 David H. Cardwell, Mark A. Hall et Caroline M. Wilkinson, « The Lewis Hoard of Gaming Pieces: A Re-examination of their Context, Meanings, Discovery and Manufacture », Medieval Archaeology, 53, 1, 2009, p. 155‑204.

45 H. Sarmento Pedro (op. cit. n. 37), vol. 3, p. 175-176.

46 Jean-François Goret, Marc Talon et Jean-Hervé Yvinec, « Le jeu d’échecs de Noyon dans son contexte archéologique et historique », Revue archéologique de Picardie, supplément Hommage à Marc Durand, 2009, p. 79‑119.

47 H. Sarmento Pedro (op. cit. n. 37), vol. 3, p. 178.

48 L. Bourgeois, « Du char de guerre… » (art. cit. n. 33), p. 117.

Pour citer ce document

Quelques mots à propos de : Henrique Sarmento Pedro

Droits d'auteur

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/) / Article distribué selon les termes de la licence Creative Commons CC BY-NC.3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/)