- Accueil

- > Les Annales

- > n° 10

- > Le SIG historique de Madrid (1863-1879) : un outil de recherche, d’accès aux archives et de vulgarisation

Le SIG historique de Madrid (1863-1879) : un outil de recherche, d’accès aux archives et de vulgarisation

Par Álvaro Ruiz Cuevas

Publication en ligne le 25 avril 2024

Résumé

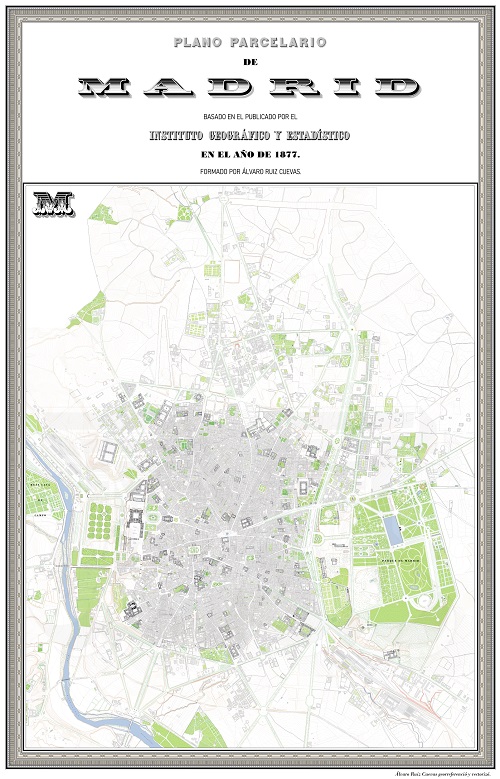

The databases known as Geographic Information Systems (GIS) provide new ways of reading, analysing, storing and sharing historical data. With the right mapping information to build a detailed system, their potential is endless. When it comes to 19th-century Madrid, the current use of GIS remains limited to the georegistration of statistical data on a district level, although the abundance of historical sources would allow for a much finer scale of analysis. In this article we will examine the historical GIS of Madrid (1863-1879) that was created from three editions of the Madrid plot plan issued by Carlos Ibáñez de Ibero in 1874, 1877 and 1879, and the topographical surveys of the Instituto Geográfico y Estadístico de España (1863-1879). The resulting tool is capable of bringing a new perspective to various historical investigations, but it can also serve as an interface for accessing documents when archives are increasingly overwhelmed by the amount of digital data that needs processing. Finally, we will account for the GIS’s potential as a means of educating the general public about Madrid's history on the social network X (formerly Twitter).

Les Systèmes d’Information Géographique (SIG) permettent de lire, analyser, stocker et diffuser des données historiques de façon nouvelle, à condition de disposer de sources cartographiques qui permettent de les mettre en place. En ce qui concerne la ville de Madrid du xixe siècle, l’utilisation des SIG reste circonscrite à des études statistiques à l’échelle des arrondissements, bien que la richesse des sources permette des applications à une échelle beaucoup plus fine. Dans cet article, nous examinerons le SIG historique de Madrid (1863-1879), créé par nos soins, à partir de trois éditions du plan parcellaire de Madrid dit de Carlos Ibáñez de Ibero (1874, 1877 et 1879) et des relevés topographiques de l’Instituto Geográfico y Estadístico d’Espagne (1863-1879). Véritable outil, le SIG aiguille l’analyse en offrant de nouvelles perspectives en lien avec certains questionnements de la recherche historique. Il sert également d’interface d’accès documentaire, là où les archives sont de plus en plus dépassées par la quantité de données numériques à traiter. Pour finir ce tour d’horizon prometteur, nous ouvrirons notre propos en rendant compte du potentiel du SIG en tant qu’outil de vulgarisation historique sur le réseau social X (anciennement Twitter).

Mots-Clés

Table des matières

Article au format PDF

Le SIG historique de Madrid (1863-1879) : un outil de recherche, d’accès aux archives et de vulgarisation (version PDF) (application/pdf – 1,6M)

Texte intégral

Introduction

1Dès les années 1990, les systèmes d’information géographique (SIG) ont démontré leur potentiel en tant qu’outil au service de la connaissance du passé par une approche interdisciplinaire1. Cet outil numérique, dont l’utilisation s’est d’abord généralisée dans la recherche archéologique, est de plus en plus adopté dans certains des courants de la recherche historique telle que l’histoire urbaine2.

2En effet, les SIG permettent le stockage et l’analyse d’une grande quantité de données géospatiales. En tant que sièges de l’administration et des institutions culturelles et scientifiques, les villes du xixe siècle nous ont légué suffisamment de données géo-historiques pour rendre cette démarche pertinente. C’est d’autant plus vrai en ce qui concerne les capitales des États.

3De ce fait, la quantité, la qualité et la variété des sources primaires disponibles concernant le Madrid du xixe siècle est extraordinaire par rapport aux périodes historiques précédentes. La quantité d’informations conservées est telle qu’elle met à l’épreuve la capacité des historiens et des archivistes à examiner et à traiter l’ensemble. Ce fait est particulièrement flagrant en ce qui concerne certaines des nouvelles sources du xixe siècle qui fournissent des données en très grande quantité, comme les cadastres, les recensements de la population, les statistiques, etc.

4La plupart de ces typologies documentaires n’ont été exploitées qu’avec les moyens limités de l’époque, à la seule exception de certaines données statistiques datant des premières années du xie siècle3.

5Dans cet article, nous tenterons de montrer comment les SIG peuvent nous assister dans la lecture, l’analyse, le stockage et la diffusion des documents historiques qui, en raison de leur nombre et de leur format, sont restés presque insondables.

6Pour ce faire, il est nécessaire de recourir à des sources d’information cartographiques détaillées et précises qui permettent de géoréférencer à leur tour d’autres données historiques.

7Les documents cartographiques qui ont été utilisés à cet effet sont issus des travaux entrepris par la Junta General de Estadística et l’organisme qui lui a succédé, l’Instituto Geográfico y Estadístico (IGE). Ces deux institutions ont réussi à dresser les premiers plans de la ville de Madrid qui représentent l’intégralité des espaces urbains (parcelles, espaces bâtis et espaces de cour compris) tout en incluant les adresses.

8Le Plan parcellaire d’Ibáñez de Ibero, publié en 1874 et 1877 (échelle 1/2 000e) et en 1879 (échelle 1/5 000e) est l’aboutissement des travaux cartographiques de l’IGE. Il constitue la source cartographique homogène la plus complète pour cette période historique, et il renferme les informations nécessaires à la création d’un SIG.

9Conservés aux archives de l’Instituto Geográfico Nacional (IGN), les documents de travail ont aussi été mis à profit, notamment les relevés topographiques (Minutas topográficas). Il s’agit de plus de 800 plans d’îlots à l’échelle 1/500e, bien plus détaillés que le Plan parcellaire. Nous disposons de deux versions. La première, datée de la fin des années 1860, avait pour but la création d’un cadastre d’Espagne n’ayant jamais abouti (elle est donc restée inédite)4. La deuxième, datée des années 1870, a été utilisée pour dresser les Plans parcellaires qui ont été publiés5. Néanmoins, quelques feuilles ayant disparu, les séries sont incomplètes.

10La création d’un SIG exige la numérisation des documents cartographiques cités précédemment, ainsi que des informations qu’ils présentent, telles que les noms de rues, les numéros des bâtiments, etc. Afin de numériser les plans, la méthode employée s’est faite en trois temps : le scannage du corpus cartographique, la géoréférenciation des scans obtenus, et enfin leur vectorisation. En l’occurrence, le passage au scanner du corpus cartographique a été assuré par l’IGN et la Bibliothèque nationale d’Espagne (BNE).

11La géoréférenciation des scans consiste à leur assigner une référence métrique associée à un système de coordonnées global (Fig. 1)6. Pour garantir l’interopérabilité, nous avons utilisé le système officiel d’Espagne pour la péninsule ibérique : le système ETR89. Les références nécessaires ont été extraites de la cartographie cadastrale récente après avoir identifié les parcelles inchangées depuis 1860. La plupart des plans ont été géoréférencés sans distorsion, mais nous avons procédé à la correction des images déformées à l’aide de l’algorithme thin plate spline.

Fig. 1 : Points de contrôle choisis pour le géoréférencement d’un des relevés topographiques © Álvaro Ruiz Cuevas (voir l'image au format original)

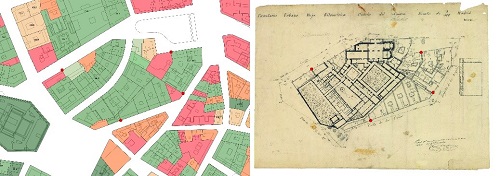

12La dernière étape, c’est-à-dire la vectorisation des scans géoréférencés, consiste à transformer les images raster en différentes couches qui peuvent être de type polygonal, linéaire ou ponctuel (Fig. 2). Les différentes couches assurent le stockage des informations qui leur sont propres. Cela permet la récupération et l’analyse automatisées des données.

Fig. 2 : Échantillon de la vectorisation des plans © Álvaro Ruiz Cuevas (voir l'image au format original)

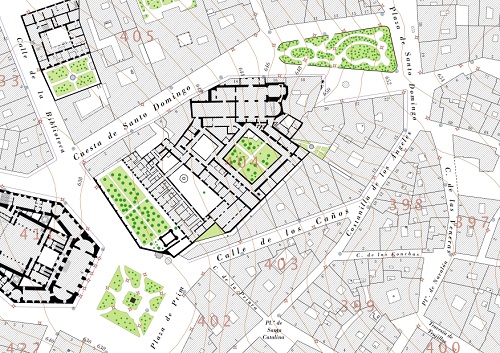

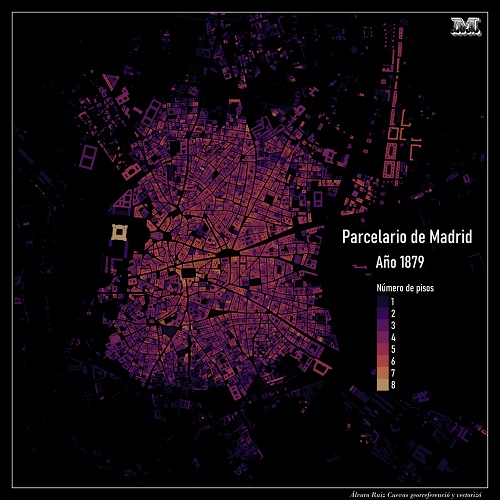

13Un SIG n’est pas un simple dessin numérique. Les couches qui le composent doivent permettre le stockage structuré des informations représentées sur le plan. Les éléments sont organisés en couches qui comportent des données attributaires. Certains d’entre eux permettent l’établissement de relations entre les couches (Fig. 3).

Fig. 3 : Modèle conceptuel simplifié des données © Álvaro Ruiz Cuevas (voir l'image au format original)

14Nous avons créé les couches suivantes :

-

Îlots (polygones) ;

-

Parcelles (polygones) ;

-

Intérieurs (polygones) : surfaces intérieures des parcelles ;

-

Bâtiments (polygones) : plans des bâtiments les plus représentatifs ;

-

Adresses (points) ;

-

Voies (lignes) ;

-

TopoPolygones (polygones) : détails topographiques sous forme de polygones (jardins publics, rivières, talus, etc.) ;

-

TopoLignes (lignes) : détails topographiques divers sous forme de ligne (murs, trottoirs, bancs, etc.) ;

-

TopoPoints (points) : détails topographiques divers sous forme de points (arbres, réverbères, points d'eau, etc.) ;

-

Transports (lignes) : tramways et chemins de fer ;

-

Réseaux (lignes) : gaz et eau ;

-

Courbes de niveau (lignes).

15Chaque couche regroupe les informations qui lui sont propres, mais toutes partagent certains éléments :

-

Id : identification unique de chaque objet spatial ;

-

FechaConst : date d’apparition de l’objet spatial ;

-

FechaDest : date de disparition de l’objet spatial.

16Le SIG décrit ci-dessus a été conçu en tout premier lieu comme un outil de recherche permettant de replacer des sources historiques dans leur contexte géospatial. C’est ce que Laurent Costa a nommé un référentiel géohistorique. Il doit permettre de localiser directement ou indirectement les références géographiques des documents compilés par les chercheurs ou les archivistes7.

17Ce référentiel géohistorique est voué à permettre une approche interdisciplinaire, incluant l’histoire, la géographie, la sociologie, l’architecture, l’archéologie et l’urbanisme parmi d’autres disciplines.

18Et finalement, au fur et à mesure de l’avancée du travail, un autre intérêt est apparu : partager ces résultats avec des non-spécialistes. Le SIG s’est ainsi révélé comme un support tout à fait adapté dans l’intention de mener une démarche vulgarisatrice de l’histoire de Madrid auprès du public.

19Nous allons maintenant examiner les usages que nous pouvons faire du SIG, qui sont de trois ordres : un usage de recherche, un usage comme interface d’accès à des sources primaires, et enfin un usage de vulgarisation.

Le SIG comme outil de recherche : l’analyse spatiale de la ville

20L’analyse spatiale, comme le souligne Jean-Luc Pinol, ne se limite pas à l’adoption d’un nouvel outil dans le travail de recherche. Elle se trouve à l’origine de nouveaux questionnements et a transformé les manières de faire deavaité l’histoire8. Par conséquent, il n’est pas inintéressant d’explorer les multiples possibilités de représentation de données historiques.

21Cette démarche vise à étudier la structuration du milieu urbain et ses usages sociaux. Pour cela, nous pouvons commencer par examiner les informations fournies par le plan parcellaire en lui-même. En effet, le travail de décomposition du plan parcellaire et de classification des différents éléments en couches permet d’entreprendre un grand nombre d’analyses, et ce, même sans avoir recours à des sources externes. De même, en s’étendant sur l’ensemble d’une décennie (entre 1869 et 1879), la chronologie multiple du plan nous offre une image changeante, bien plus réaliste qu’une unique capture figée dans le temps.

22Les éléments que l’on peut analyser sont divers : les réseaux de communication, la densité de l’habitat, les réseaux d’eau et de gaz, les espaces verts, l’éclairage urbain, les points d’eau publics et privés, etc. Pour approfondir, examinons quelques exemples.

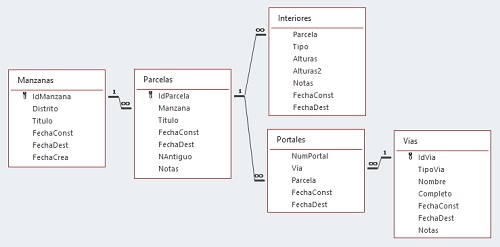

Étudier la densité de l’habitat madrilène grâce au SIG

23La forte densité de la ville de Madrid au xixe siècle a été à l’origine d’importants problèmes de salubrité publique. La structure physique de la ville a souvent été pointée du doigt par les médecins hygiénistes comme responsable des maux épidémiques et infectieux que subissaient ses habitants9. Les rues étroites et la hauteur des bâtiments du vieux centre-ville ont été décriées et les nouveaux quartiers ont été conçus pour être à l’opposé de ce modèle. Ce qui n’a eu d’effet que sur certains des aspects critiqués.

24Simultanément, des études récentes soulignent la mixité sociale existante dans les bâtiments à plusieurs étages, une mixité que nous retrouvons à différents niveaux dans tous les quartiers. Ce phénomène commencera à s’estomper lentement avec l’arrivée de l’ascenseur à la fin du siècle10.

25L'étude de la densité du bâti s'avère aussi très intéressante pour comprendre la ville. Ici le recours au plan parcellaire comme source privilégiée prend tout son sens puisqu’il fournit diverses informations : la surface des îlots et des parcelles, leur degré d’ouverture sur les voies publiques, mais aussi la présence éventuelle de cours intérieures, l’entassement des bâtiments sur différents étages, etc. Il suffit d’utiliser l’information qui a été stockée dans la couche intérieurs et de la représenter par une échelle de couleurs (Fig. 4). Nous prendrons cette dernière donnée en guise d’exemple pour avoir un aperçu de la densité urbaine madrilène.

Fig. 4 : Nombre d’étages des immeubles de Madrid © Álvaro Ruiz Cuevas (voir l'image au format original)

Modéliser l’évolution du temps de déplacement

26Au moment même où les topographes de l’IGE relevaient le plan parcellaire, s’opérait un changement de l’échelle de la ville. Le mur fiscal de Philippe IV a été démoli dans les années 1860. Jusqu’à ce moment-là, la ville occupait une surface restreinte et ne dépassait pas un périmètre d’un kilomètre et demi autour de la place de la Puerta del Sol, axe central de la capitale. Madrid était toujours une walking city, toutes les distances étant aisément parcourues à pied11.

27À partir de la chute des murs, la ville s’est ouverte et de nouveaux quartiers ont commencé à se développer à l’extérieur de l’ancienne enceinte en suivant le plan d’élargissement (Ensanche) de l’urbaniste Carlos María de Castro. Ces nouveaux quartiers étaient conçus pour être moins densément peuplés que les vieux quartiers insalubres : ils devaient être vastes, lumineux et aérés pour être hygiéniques. Conscient que la nouvelle échelle de la ville allongeait les distances, Castro (et les urbanistes qui lui ont succédé à la mairie) considéra que le fait de faciliter les flux entre les différentes parties de la ville était devenu une priorité. Les nouvelles voies de circulation devaient accueillir facilement le trafic hippomobile et ferroviaire12. Des travaux commencèrent pour élargir les rues de la vieille ville, percer de nouvelles avenues et proposer de nouveaux moyens de transport.

28Ainsi, durant les années 1870, les premières lignes de tramway à traction animale firent leur apparition à Madrid. Après diverses tentatives non fructueuses pour mettre en place des lignes d’omnibus en 1825 et 1856, les nouveaux transports en commun s’installèrent pour de bon, accompagnant la conquête de l’espace périphérique par la ville13. Les transports en commun ont bouleversé le rapport des habitants aux distances et ont facilité la zonification (répartition des activités dans les quartiers différenciés) et l’accroissement de la ségrégation spatiale.

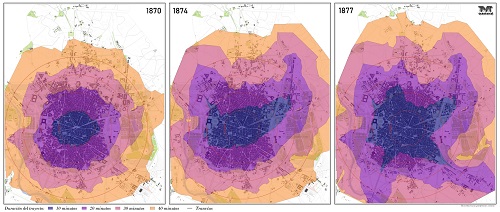

29Grâce aux couches du SIG voies et transports, et à l’aide d’un algorithme, il est possible de dresser des cartes isochrones qui permettent d’étudier l’évolution du temps de déplacement dans cette période de grandes transformations (Fig. 5). Il faut pour cela estimer préalablement la vitesse des déplacements par moyen de transport. La vitesse de marche moyenne a été fixée à 4,2 km/h. À défaut d’avoir trouvé les tableaux horaires des tramways, nous avons défini une vitesse moyenne de 12 km/h14. Le résultat peut être ajusté en prenant en compte les dénivelés, les escaliers et les obstacles pour estimer avec plus de précision les temps de déplacement, même s’il s’agira toujours d’une projection théorique et approximative.

Fig. 5 : Évolution des temps de déplacement depuis le centre-ville : lignes isochrones par tranches de 10 minutes © Álvaro Ruiz Cuevas (voir l'image au format original)

30Le plan parcellaire de Madrid est riche en détails. Pourtant, le SIG est capable d’aller beaucoup plus loin. En utilisant les différentes références spatiales existantes, il est possible d’inclure d’autres sources historiques. On peut y ajouter n’importe quelle référence spatiale mais les plus communément utilisées sont les dix arrondissements, les quartiers et surtout les adresses. Pour ces dernières deux systèmes cohabitent : l’ancienne numérotation par îlot, et la numérotation moderne, adoptée dans les années 186015.

31Examinons maintenant un échantillon des sources qui peuvent être utilisées pour les analyser grâce au SIG.

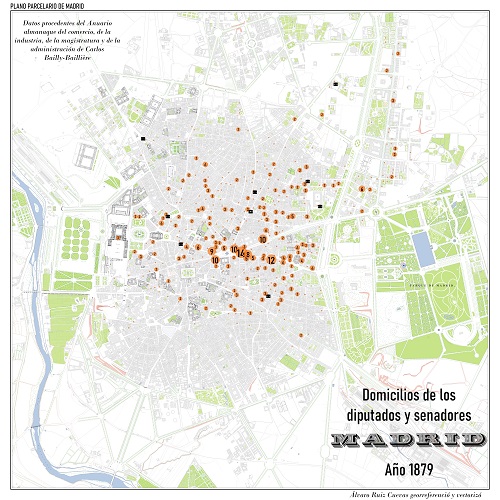

Anuario-Almanaque del Comercio, de la Industria y de la Administración

32Libraire et éditeur d’origine française, Charles Bailly-Baillière a commencé à éditer en 1879 l’Anuario-Almanaque del Comercio, de la Industria y de la Administración (« Annuaire-Almanach du Commerce, de l’Industrie et de l’Administration »). Dans ses ouvrages, il a compilé les noms et les adresses des personnes ayant une activité professionnelle ainsi que les institutions publiques et privées. Durant la première année, il rassembla près de 28 000 références, soit environ 7 % de la population de la capitale, chiffre qui augmenta à chaque nouvelle édition. Cet annuaire constitue probablement le corpus de références spatiales le plus complet pour la ville de Madrid, à l’exception des listes nominatives du recensement de la population que l’on examinera plus tard. L’ensemble a été numérisé et est disponible sur le site de la BNE.

33L’intérêt des annuaires pour retracer la réalité socio-professionnelle de Madrid, malgré les possibles erreurs ou omissions, est indéniable. Plusieurs activités ont été représentées sur la carte : députés, sénateurs (Fig. 6), ambassades, cafés, photographes et libraires.

Fig. 6 : Domiciles des députés et des sénateurs © Álvaro Ruiz Cuevas (voir l'image au format original)

34La question du traitement des données reste néanmoins problématique. Confronté aux limites des logiciels OCR traditionnels, peu adaptés à l’extraction du texte des documents anciens, nous avons compilé les données manuellement.

35Face au même défi, le projet SoDUCo (Social Dynamics in Urban Context), dédié à l’étude des annuaires commerciaux parisiens, a élaboré une méthode d'extraction et de représentation des informations issues des annuaires. Leur expérience a été précieuse car leurs préconisations montrent la voie à suivre pour les annuaires madrilènes, qui reprennent la structure des annuaires parisiens. La méthode mise au point est complexe, mais en voici les trois étapes fondamentales. Dans un premier temps, les documents sont océrisés, autrement dit le texte des images scannées est extrait, à l’aide du logiciel PERO OCR développé pour le traitement de documents historiques. Puis, le texte ainsi extrait est traité par des modèles NER (Named Entity Recognition) ce qui permet de séparer les différents éléments (nom, adresse, commentaires, etc.). Enfin, les adresses identifiées sont géocodées, c’est-à-dire associées à des coordonnées géographiques sur la carte à l’aide d’un moteur de recherche dédié, Pelias16.

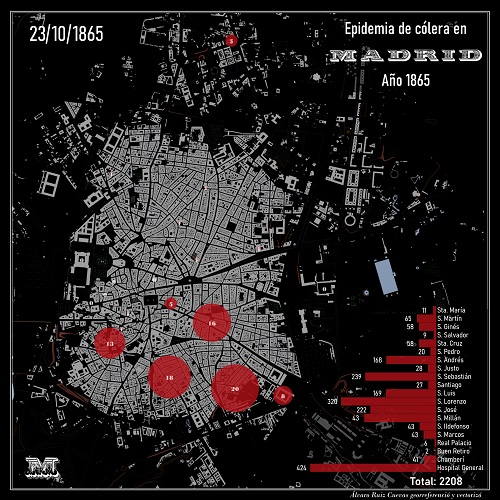

Représentation des données statistiques liées à l’épidémie de choléra de 1865

36Le SIG permet également de représenter des données statistiques médicales dans l’espace madrilène. Dès le xviiie siècle, la médecine a remarqué l’importance du rapport entre la géographie et la maladie, permettant ainsi la naissance de l’épidémiologie moderne vers le milieu du xixe siècle. Cette nouvelle discipline met en avant l’analyse de l’espace urbain et c’est dans cette optique que de nombreuses données spatiales ont été collectés par des médecins essayant de comprendre les tenants et les aboutissants des épidémies de choléra qui frappèrent l’Europe tout au long du xixe siècle17.

37Dans le cadre du projet, les données utilisées concernent la quatrième pandémie de choléra, qui a touché Madrid entre août et novembre 1865. Ces données journalières ont été rassemblées par la Mairie en tableaux statistiques groupés par paroisse18.

38La représentation du nombre de décès par paroisse a abouti à la création de 122 cartes, une par jour d’épidémie (Fig. 7). Ensuite, l’ensemble des cartes a été assemblé en une animation gif permettant de visualiser rapidement l’évolution de l’épidémie. On voit nettement que l’incidence de cette maladie infectieuse est majeure dans les quartiers méridionaux de la ville.

Fig. 7 : Décès dus au choléra au 83e jour d’épidémie © Álvaro Ruiz Cuevas (voir l'image au format original)

39Ce type de représentation pourrait être appliquée à d’autres pandémies de choléra, comme celles de 1855 et 1885, pour lesquelles il existe davantage de données, souvent très précises.

Le SIG comme interface d’accès à des sources primaires

40Les politiques de numérisation et d’ouverture de fonds d’archives sur Internet de ces dernières années ont mis à la disposition des citoyens de grandes quantités de documents historiques. Pourtant, l’accès aux archives numériques, bien qu’il soit désormais possible partout à condition d’avoir une connexion à Internet, n’est pas toujours plus aisé qu’auparavant. Les moteurs de recherche utilisés, ainsi que les descriptions des documents, sont parfois peu adaptés pour traiter un tel nombre de documents en ligne.

41Ces difficultés d’accès sont encore plus prononcées dans le cas des dossiers et des documents anciens qui font appel à une référence spatiale, comme une photographie d’un paysage urbain ou un projet de travaux. Un endroit peut avoir disparu ou être méconnaissable et une adresse peut avoir été supprimée ou avoir changée à plusieurs reprises au cours du temps. Par conséquent, compter sur une solide base de cartographie historique multiplie les chances de réussir à identifier un lieu historique et offre à l’utilisateur le contexte spatial précis de tel ou tel document.

42Divers services d’archives, sensibilisés à l’utilité de la représentation spatiale des fonds numérisés, commencent à géoréférencer leurs documents et à les afficher sur une carte. Malheureusement, il s’agit souvent d’initiatives inconnexes, y compris au sein d’une même institution.

43Nous allons maintenant examiner une approche d’ensemble qui prend l’exemple des fonds des Archives de la Ville de Madrid.

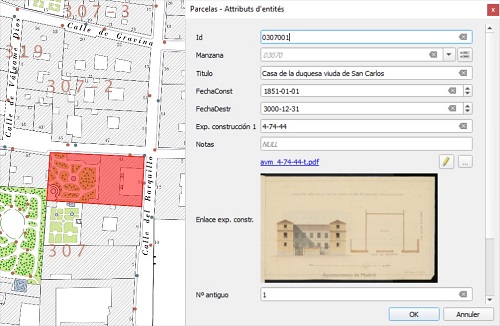

Géoréférenciation des permis de construire

44Les permis de construire sont des sources d’une remarquable importance pour l’histoire de l’architecture et de la ville. Ils réunissent toutes les informations sur la construction des bâtiments, dont des plans et des descriptions des matériaux et des équipements. Les bâtiments conditionnent la vie de leurs habitants et façonnent ainsi la société. En outre, ils incarnent l’expression du pouvoir des propriétaires fonciers et servent souvent de support aux expressions artistiques de l’époque19.

45De plus, quand ils concernent des bâtiments encore debout de nos jours, ces dossiers sont toujours d’actualité et ils doivent être consultés lors des modifications et restaurations.

46Les dossiers allant jusqu’à 1874 environ ont été numérisés par Memoria de Madrid, le service de diffusion des archives de la ville, des musées municipaux et des bibliothèques municipales, et mis à disposition sur son portail.

47Pour certains d’entre eux, une fois la description ouverte sur le navigateur, leur emplacement s’affiche, de façon plus ou moins précise, sur un fond de carte Google Maps. Nous pourrions envisager un parcours inverse : que, depuis la carte ancienne, aidé de la carte moderne si besoin, nous puissions trouver le document depuis la localisation du bâtiment (Fig. 8).

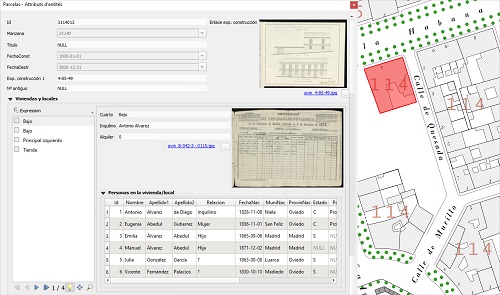

Fig. 8 : Fiche d'une parcelle reliée au dossier de permis de construire © Álvaro Ruiz Cuevas (voir l'image au format original)

48On peut voir un aperçu de cette approche différente de l’accès aux dossiers. Le permis de construire de cet hôtel particulier démoli dans la seconde moitié du xxe siècle a été relié à la représentation de la parcelle. En cliquant sur celle-ci, s’affiche la description du dossier de permis de construire (nom de l’entrepreneur, architecte, date, etc.), ainsi que le lien vers le document numérisé et l’image du plan. Plusieurs permis de construire à différents stades (construction, surélévation et autres modifications) peuvent y être affichés, permettant ainsi de retracer l’histoire matérielle des immeubles.

Recontextualiser les listes nominatives du recensement de la population

49Une fois que nous avons réuni les sources architecturales, nous pouvons ajouter celles qui concernent les personnes, leurs conditions de vie et leurs activités. La source clé réside dans les listes nominatives du recensement de la population (padrón municipal). Il s’agit d’un registre administratif des habitants de la commune. Pour la fin du xixe siècle et le début du xxe siècle, ces listes nominatives recueillent les données personnelles de chaque habitant de manière très détaillée.

50Chaque année ou quinquennat (selon la période), tous les habitants d’un logement ou local devaient remplir le formulaire. Premièrement, ils communiquaient des informations sur le local ou le logement, le loyer et sur leur activité. Deuxièmement, tous les habitants devaient répondre à ces questions : nom, prénom, rapport avec le « chef de famille » ou patron, date et lieu de naissance, état civil, métier et lieu de travail, impôts qu’ils payaient, capacité à lire et à écrire, temps de résidence à Madrid, etc. Les changements survenus (départs, décès, mariages, etc.) étaient notés pendant toute la durée de validité du document.

51Au xixe siècle, l’étude statistique de ces documents a considérablement élargi les connaissances que l’État et les mairies avaient de la réalité sociale de la population20. Pourtant, malgré leurs efforts, les limites techniques du traitement des données n’ont guère permis d’exploiter toutes les possibilités de cette source. L’informatique nous propose de nouveaux outils qui permettent d’utiliser les listes nominatives pour des disciplines comme l’histoire locale, la généalogie ou la démographie historique. D’ailleurs, le groupe de recherche en Histoire Contemporaine de Madrid de l’Universidad Complutense témoigne bien des multiples possibilités d’analyse que ces documents nous offrent.

52C’est pour toutes ces raisons que le travail d’inclusion des listes nominatives sur le SIG est justifié. Il permet de les recontextualiser en les resituant dans l’espace de la ville. Il peut fonctionner comme point d’accès mais aussi comme outil d’analyse capable de faire apparaître de nouvelles questions.

53La méthode présentée ici consiste tout d’abord à indexer chaque feuille numérisée pour lui associer son adresse. Cela permettrait ensuite de la relier avec la couche parcelles. Dans un second temps, pour que le traitement statistique et les recherches textuelles soient possibles, il est nécessaire de transcrire les feuilles. Une partie de ce travail a été accomplie par plusieurs membres du groupe de recherche Espacio, sociedad y cultura en la edad contemporánea pour les années 1860, 1878, 1905 et 193021. Pour les années restantes, il est possible d’envisager le recours à un logiciel OCR, car ces logiciels sont de plus en plus capables de traiter des textes manuscrits. Nous pouvons apercevoir comment pourraient s’afficher les listes nominatives sur la fiche d’un immeuble pour lequel nous disposons aussi du permis de construire (Fig. 9).

Fig. 9 : Fiche d’un immeuble relié aux listes nominatives du recensement de la population © Álvaro Ruiz Cuevas (voir l'image au format original)

54Nous pouvons donc dire que l’inclusion des listes nominatives sur un SIG n’a que des avantages pour la recherche. Une fois tombées les barrières de la paléographie et de l’organisation complexe des dossiers, l’accès des non-spécialistes – amateurs d’histoire, de généalogie familiale ou encore étudiants – est facilité.

Vulgarisation de l’histoire à travers les cartes

55Nous avons examiné jusqu’à présent des usages du SIG destinés principalement à des amateurs et des professionnels de l’histoire. Cependant, la vulgarisation de l’histoire et du patrimoine historique à destination de publics moins spécialisés est un des enjeux majeurs du projet.

56Cela peut se faire de différentes façons : il est possible d’élaborer des ressources muséographiques ou des ressources didactiques pour des étudiants. Pour l’instant, le SIG a été présenté sur le réseau social X (anciennement Twitter), qui héberge une vaste communauté de passionnés d’histoire madrilène.

57Sur le compte @MadridXIX ont été partagées des cartes thématiques (parfois transformées en gifs, des vidéos très courtes), accompagnées le plus souvent par des explications sur le contexte historique ; par exemple la carte des cafés, des domiciles des hommes politiques, de l’éclairage public, des décédés lors de l’épidémie de choléra de 1865, etc.

58Ce projet de diffusion a commencé en avril 2022. Il est difficile de tirer des conclusions définitives étant donné que certaines publications ont été faites avec une base d’abonnés plus grande que d’autres et que les réseaux sociaux sont difficilement prévisibles en fonction du jour et de l’heure de la publication parmi d’autres variables à suivre. Néanmoins, nous allons nous pencher sur quelques données qui peuvent ébaucher les résultats de ce travail.

59L’indicateur que nous pouvons tout d’abord examiner est le nombre d’abonnés, qui à ce jour est de 1 900. Il y a eu une cinquantaine de publications, sans compter les commentaires et interventions mineures. La portée de ces publications a été très variable. Pour les petites publications (tweets individuels), la moyenne d’impression des tweets dans les fils d’actualité se situe autour de 7 000 impressions, et pour les grandes (fils enchaînant plusieurs tweets traitant des sujets avec davantage de détails) la moyenne avoisine les 25 000. Le taux d’interaction avec le tweet se situe pour le premier cas à 5,1 % et pour le deuxième à 8,5 %.

60Néanmoins, ce qui fonctionne le mieux reste toujours un mystère. La réponse du public a toujours été très imprévisible. Le succès d’un tweet n’est pas toujours proportionnel au temps consacré à son élaboration. Parfois, les publications les plus banales ou spontanées ont eu de meilleurs résultats que des publications longuement préparées.

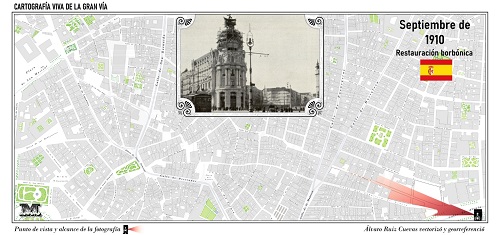

61Par ailleurs, il est apparu que les comptes qui partagent majoritairement des photographiques anciennes ont un grand succès. Pourtant, l’adoption de cette approche avec des publications qui montraient l’angle de vision des photographies anciennes sur la carte (Fig. 10) a eu en général des résultats modestes.

Fig. 10 : Point de vue d’une photographie prise lors de la construction de la Gran Vía © Álvaro Ruiz Cuevas (voir l'image au format original)

62En revanche, il est apparu comme une évidence qu’il était important d’établir un lien avec l’actualité ou encore la politique actuelle de la ville. La carte des parcs et des jardins, qui présentait la création des squares à l’anglaise et sa disparition au xxe siècle, a été particulièrement partagée dans un contexte de critiques contre la bétonisation de la ville. Cette publication est celle qui a connu la plus grande diffusion (112 000 impressions et 14 000 interactions).

Conclusion : vers un outil participatif ?

63Nous avons examiné les usages possibles du SIG du plan parcellaire, et cet examen nous permet d’appréhender jusqu’à quel point il est pertinent d’utiliser des référentiels géohistoriques pour comprendre le passé de Madrid et de ses habitants. Nous avons aussi vu des exemples des nombreux sujets qui peuvent être abordés grâce à cet outil.

64En tant qu’outil de recherche, le SIG est déjà prêt. Il ne reste qu’à élargir son champ d’action chronologique jusqu’au xxe siècle grâce aux sources cartographiques disponibles. Pour l’utilisation de sources externes, il sera nécessaire de mettre au point un dispositif de géocodage capable de traiter massivement les données. En tant qu’outil d’accès, le défi sera d’optimiser les formulaires et d’obtenir un accès complet aux fonds d’archives.

65Pourtant, il est évident qu’au risque de rester à la surface des éléments que nous essayons de comprendre, il est indispensable d’ouvrir cet outil à d’autres chercheurs. Une grande partie de l’intérêt de ce projet réside dans la possibilité de mêler des approches différentes et de s’en servir dans diverses disciplines. Des groupes de recherche (en histoire, urbanisme, sociologie, archéologie, etc.), des étudiants, des associations pour la défense du patrimoine historique, des généalogistes et des institutions culturelles madrilènes pourraient s’approprier son utilisation, et ainsi enrichir autant le corpus de sources que nos connaissances.

66Le modèle offert par le programme ALPAGE (AnaLyse diachronique de l’espace urbain Parisien : approche GEomatique), qui a réussi à fédérer les chercheurs bien au-delà des limites initiales du projet, nous sert de référence. Cela n’a été possible uniquement grâce à une approche interdisciplinaire et à une plateforme ouverte où les résultats sont accessibles et réutilisables.

67Bien que le projet de SIG du plan parcellaire de Madrid n’ait pas été conçu en amont par plusieurs équipes pluridisciplinaires, il est toujours possible de se rattraper. Cela impliquera nécessairement l’ouverture des données produites sur un site web accessible à toutes les parties intéressées22.

Bibliographie

Fig. 11 : Version du SIG de 1877 mise en page pour son impression © Álvaro Ruiz Cuevas (voir l'image au format original)

Sources

Ayuntamiento constitucional de Madrid, negociado de estadística, Expediente promovido a consecuencia de la Real Orden de 24 de febrero sobre la rotulación de calles y numeración de casas, y que en las plazas ha de ser seguida, y procediendo a renovarla en este sentido en todas las plazas. Numeración de casas, 1860-1863, Archivo de Villa de Madrid (désormais AVM), 6-39-136. Disponible sur : https://www.memoriademadrid.es/buscador.php ?accion =VerFicha&id =216380&num_id =3&num_total =494

Ayuntamiento constitucional de madrid, Datos estadísticos referentes al número de nacimientos, matrimonios y defunciones ocurridas en esta capital durante el año 1865 con distinción estas últimas de las ocasionadas por las enfermedades comunes y de las causadas por la epidemia del cólera morbo asiático, 1866, Biblioteca Histórica Municipal, M 121, Disponible sur : http://www.memoriademadrid.es/buscador.php ?accion =VerFicha&id =388873&num_id =1&num_total =1 (Consulté le 21 avril 2023).

Presidencia del Consejo de Ministros, Reglamento general de operaciones topográfico-catastrales, Madrid, Imprenta de M. Tello, 1865.

Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero, Plano Parcelario de Madrid, Madrid, Instituto Geográfico y Estadístico, 1874, Cartoteca del Instituto Geográfico Nacional, 32-A-12.

Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero, Plano Parcelario de Madrid, Madrid, Instituto Geográfico y Estadístico, 1877, Cartoteca del Instituto Geográfico Nacional, 32-B-1.

Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero, Plano Parcelario de Madrid, Madrid, Instituto Geográfico y Estadístico, 1879, Cartoteca del Instituto Geográfico Nacional, 32-B-2.

Études

Archivos de la comunidad de Madrid, Madrid desde el tranvía : 150 años de la primera línea en la capital 1871-1972, Madrid, Archivos de la Comunidad de Madrid (Exposiciones virtuales), 2021.

Cristine Bonfim, Zulma Medeiros, « Epidemiologia e geografia : Dos primórdios ao geoporcessamento », Revista Espaço para a Saúde, 10, n. 1, 2008, p. 53-62, en part. 54-55.

Isabel del Bosque González, et al., « Cartografía y demografía histórica en una IDE. WMS del plano de Madrid de “Facundo Cañada” », Revista Catalana de Geografía [En ligne], 15, n. 40, 2010. Disponible sur : http://www.rcg.cat/articles.php ?id =180 (Consulté le 24 mars 2023).

Borja Carballo barral, « Una apuesta por la nueva historia urbana. El Ensanche de Madrid (1860-1930) », dans I Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Contemporánea de la Asociación de Historia Contemporánea : Zaragoza, 26, 27 y 28 de septiembre de 2007, dir. O. Aldunate León et I. Heredia Urzáiz, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2007, p. 1-13, en part. p. 9-11.

Borja Carballo Barral, El Madrid burgués : El Ensanche Este de la capital, (1860-1931), thèse de doctorat, Universidad Complutense de Madrid, 2015, p. 407. Disponible sur : https://eprints.ucm.es/id/eprint/30102/ (Consulté le 12 avril 2023).

Carlos María de Castro, Memoria descriptiva del ante-proyecto de Ensanche de Madrid, Madrid, Imprenta de D. José C. de la Peña, 1860, p. 136-151.

Laurent Costa, « La Construction de référentiels géohistoriques : Un enjeu pour l’interdisciplinarité dans les sciences historiques », L’Espace géographique, 41, n. 4, 2012, p. 340‑351, en part. p. 341.

Ana Crespo Solana, « La Historia geográficamente integrada y los Sistemas de Información Geográfica (SIG) : concepto y retos metodológicos », Tiempos Modernos, 26, 2013, p. 1‑33, en part. p. 5-22.

Clementina Díez de baldeón, Arquitectura y clases sociales en el Madrid del siglo xix, Madrid, Siglo xxi de España Editores, 1986, p. 1-10.

Mariano García Ruipérez, « El empadronamiento municipal en España : evolución legislativa y tipología documental », Documenta & Instrumenta, 10, 2012, p. 45-86, en part. p. 51-68.

María Pilar González Yanci, « El transporte configurador del desarrollo metropolitano de Madrid. Del inicio del ferrocarril al metro ligero, siglo y medio de historia », Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 46, 2006, p. 597-640, en part. p. 605-610.

Philip Hauser, Madrid bajo el punto de vista médico-social : Su policía sanitaria, su climatología, su suelo y sus aguas, sus condiciones sanitarias, su demografía, su morbicidad y su mortalidad, Madrid, Establecimiento tipográfico Sucesores de Rivadeneyra, 1902.

Francisco José Marín Perellón et Concepción Camarero Bullón, « Las Minutas Topográficas de Madrid del Instituto Geográfico Nacional », dans La planimetría de Madrid en el siglo xix : Levantamientos topográficos del Instituto Geográfico Nacional, dir. C. Camarero Bullón et F. J. Marín Perellón, Madrid, Ministerio de Fomento, 2011, p. 7‑23, en part. p. 9-12.

Rubén Pallol Trigueros, El Madrid moderno : Chamberí (el Ensanche Norte), símbolo del nacimiento de una nueva capital, 1860-1931, thèse de doctorat, Universidad Complutense de Madrid, 2009, p. 415-416 et 430-434. Disponible sur : https://eprints.ucm.es/id/eprint/12844/ (Consulté le 29 mars 2023).

Jean-Luc Pinol, « Les atouts des systèmes d’information géographique – (SIG) pour “faire de l’histoire” (urbaine) », Histoire urbaine, 26, n. 3, 2009, p. 139‑158, en part. p. 141-146.

Jean-Luc Pinol, « Les systèmes d’information géographique et la pratique de l’histoire », Revue d’histoire moderne & contemporaine, 58-4 bis, n. 5, 2011, p. 111-126, en part. p. 111.

Miguel Sancho Mir, Luis Agustín Hernández, et Jorge Llopis Verdú, « Análisis y generación de cartografías historiográficas en el estudio de la evolución de la forma urbana : el caso de la ciudad de Teruel », EGA : Revista de Expresión Gráfica Arquitectónica, 22, n. 30, 2017, p. 180‑189, en part. p. 183.

Luis Urteaga, « El espacio urbano en la cartografía catastral (siglos xviii y xix) », dans Historia de la cartografía urbana en España : modelos y realizaciones, dir. L. Urteaga et F. Nadal, Madrid, Centro Nacional de Información Geográfica, 2017, p. 255‑286, en part. p. 275-280.

Webographie

Nathalie Abadie, Edwin Carlinet, Joseph Chazalon et Bertrand Duménieu, « Extraction automatique d’informations dans les annuaires commerciaux parisiens » [En ligne], communication présentée lors de la 2e journée de l’atelier SoDUCo-BnF Res(t)ituer les adresses des almanachs et annuaires commerciaux parisiens du xixe siècle. Un corpus de localisations urbaines à grande échelle, Bibliothèque nationale de France, 2022. Disponible sur : https://soduco.github.io/soduco_bnf_seminars/ (Consulté le 17 avril 2023).

Documents annexes

- Fig. 1 : Points de contrôle choisis pour le géoréférencement d’un des relevés topographiques © Álvaro Ruiz Cuevas

- Fig. 2 : Échantillon de la vectorisation des plans © Álvaro Ruiz Cuevas

- Fig. 3 : Modèle conceptuel simplifié des données © Álvaro Ruiz Cuevas

- Fig. 4 : Nombre d’étages des immeubles de Madrid © Álvaro Ruiz Cuevas

- Fig. 5 : Évolution des temps de déplacement depuis le centre-ville : lignes isochrones par tranches de 10 minutes © Álvaro Ruiz Cuevas

- Fig. 6 : Domiciles des députés et des sénateurs © Álvaro Ruiz Cuevas

- Fig. 7 : Décès dus au choléra au 83e jour d’épidémie © Álvaro Ruiz Cuevas

- Fig. 8 : Fiche d'une parcelle reliée au dossier de permis de construire © Álvaro Ruiz Cuevas

- Fig. 9 : Fiche d’un immeuble relié aux listes nominatives du recensement de la population © Álvaro Ruiz Cuevas

- Fig. 10 : Point de vue d’une photographie prise lors de la construction de la Gran Vía © Álvaro Ruiz Cuevas

- Fig. 11 : Version du SIG de 1877 mise en page pour son impression © Álvaro Ruiz Cuevas

Notes

1 Ana Crespo Solana, « La Historia geográficamente integrada y los Sistemas de Información Geográfica (SIG): concepto y retos metodológicos », Tiempos Modernos, 26, 2013, p. 1‑33, en part. p. 5-22.

2 Jean-Luc Pinol, « Les atouts des systèmes d’information géographique – (SIG) pour “faire de l’histoire” (urbaine) », Histoire urbaine, 26, n. 3, 2009, p. 139‑158, en part. p. 141-146.

3 Isabel del Bosque González, et al., « Cartografía y demografía histórica en una IDE. WMS del plano de Madrid de “Facundo Cañada” », Revista Catalana de Geografía [En ligne], 15, n. 40, 2010. Disponible sur : http://www.rcg.cat/articles.php?id=180 (Consulté le 24 mars 2023).

4 Francisco José Marín Perellón et Concepción Camarero Bullón, « Las Minutas Topográficas de Madrid del Instituto Geográfico Nacional », dans La planimetría de Madrid en el siglo XIX: Levantamientos topográficos del Instituto Geográfico Nacional, dir. C. Camarero Bullón et F. J. Marín Perellón, Madrid, Ministerio de Fomento, 2011, p. 7‑23, en part. p. 9-12.

5 Luis Urteaga, « El espacio urbano en la cartografía catastral (siglos xviii y xix) », dans Historia de la cartografía urbana en España: modelos y realizaciones, dir. L. Urteaga et F. Nadal, Madrid, Centro Nacional de Información Geográfica, 2017, p. 255‑286, en part. p. 275-280.

6 Miguel Sancho Mir, Luis Agustín Hernández, et Jorge Llopis Verdú, « Análisis y generación de cartografías historiográficas en el estudio de la evolución de la forma urbana: el caso de la ciudad de Teruel », EGA: Revista de Expresión Gráfica Arquitectónica, 22, n. 30, 2017, p. 180‑189, en part. p.183.

7 Laurent Costa, « La Construction de référentiels géohistoriques : Un enjeu pour l’interdisciplinarité dans les sciences historiques », L’Espace géographique, 41, n. 4, 2012, p. 340‑351, en part. p. 341.

8 Jean-Luc Pinol, « Les systèmes d’information géographique et la pratique de l’histoire », Revue d’histoire moderne & contemporaine, 58-4 bis, n. 5, 2011, p. 111-126, en part. p. 111.

9 L’exemple le plus représentatif est le docteur Philip Hauser. Voir : Philip Hauser, Madrid bajo el punto de vista médico-social: Su policía sanitaria, su climatología, su suelo y sus aguas, sus condiciones sanitarias, su demografía, su morbicidad y su mortalidad, Madrid, Establecimiento tipográfico Sucesores de Rivadeneyra, 1902.

10 Borja Carballo Barral, El Madrid burgués: El Ensanche Este de la capital, (1860-1931), thèse de doctorat, Universidad Complutense de Madrid, 2015, p. 407. Disponible sur : https://eprints.ucm.es/id/eprint/30102/ (Consulté le 12 avril 2023).

11 Rubén Pallol Trigueros, El Madrid moderno: Chamberí (el Ensanche Norte), símbolo del nacimiento de una nueva capital, 1860-1931, thèse de doctorat, Universidad Complutense de Madrid, 2009, p. 415-416 et 430-434. Disponible sur : https://eprints.ucm.es/id/eprint/12844/ (Consulté le 29 mars 2023).

12 Carlos María de Castro, Memoria descriptiva del ante-proyecto de Ensanche de Madrid, Madrid, Imprenta de D. José C. de la Peña, 1860, p. 136-151.

13 María Pilar González Yanci, « El transporte configurador del desarrollo metropolitano de Madrid. Del inicio del ferrocarril al metro ligero, siglo y medio de historia », Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 46, 2006, p. 597-640, en part. p. 605-610.

14 Archivos de la comunidad de Madrid, Madrid desde el tranvía: 150 años de la primera línea en la capital 1871-1972, Madrid, Archivos de la Comunidad de Madrid (Exposiciones virtuales), 2021.

15 Ayuntamiento constitucional de Madrid, negociado de estadística, Expediente promovido a consecuencia de la Real Orden de 24 de febrero sobre la rotulación de calles y numeración de casas, y que en las plazas ha de ser seguida, y procediendo a renovarla en este sentido en todas las plazas. Numeración de casas, 1860-1863, Archivo de Villa de Madrid (désormais AVM), 6-39-136. Disponible sur : https://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=216380&num_id=3&num_total=494

16 Nathalie Abadie, Edwin Carlinet, Joseph Chazalon et Bertrand Duménieu, « Extraction automatique d’informations dans les annuaires commerciaux parisiens » [En ligne], communication présentée lors de la 2e journée de l’atelier SoDUCo-BnF Res(t)ituer les adresses des almanachs et annuaires commerciaux parisiens du xixe siècle. Un corpus de localisations urbaines à grande échelle, Bibliothèque nationale de France, 2022. Disponible sur : https://soduco.github.io/soduco_bnf_seminars/ (Consulté le 17 avril 2023).

17 Cristine Bonfim, Zulma Medeiros, « Epidemiologia e geografia: Dos primórdios ao geoporcessamento », Revista Espaço para a Saúde, 10, n. 1, 2008, p. 53-62, en part. 54-55.

18 Ayuntamiento constitucional de madrid, Datos estadísticos referentes al número de nacimientos, matrimonios y defunciones ocurridas en esta capital durante el año 1865 con distinción estas últimas de las ocasionadas por las enfermedades comunes y de las causadas por la epidemia del cólera morbo asiático, 1866, Biblioteca Histórica Municipal, M 121, Disponible sur : http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=388873&num_id=1&num_total=1 (Consulté le 21 avril 2023).

19 Clementina Díez de baldeón, Arquitectura y clases sociales en el Madrid del siglo xix, Madrid, Siglo xxi de España Editores, 1986, p.1-10.

20 Mariano García Ruipérez, « El empadronamiento municipal en España: evolución legislativa y tipología documental », Documenta & Instrumenta, 10, 2012, p. 45-86, en part. p. 51-68.

21 Borja Carballo barral, « Una apuesta por la nueva historia urbana. El Ensanche de Madrid (1860-1930) », dans I Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Contemporánea de la Asociación de Historia Contemporánea : Zaragoza, 26, 27 y 28 de septiembre de 2007, dir. O. Aldunate León et I. Heredia Urzáiz, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2007, p. 1-13, en part. p. 9-11.

22 Désormais disponible sur : https://www.madridxix.es/

Pour citer ce document

Droits d'auteur

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/) / Article distribué selon les termes de la licence Creative Commons CC BY-NC.3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/)